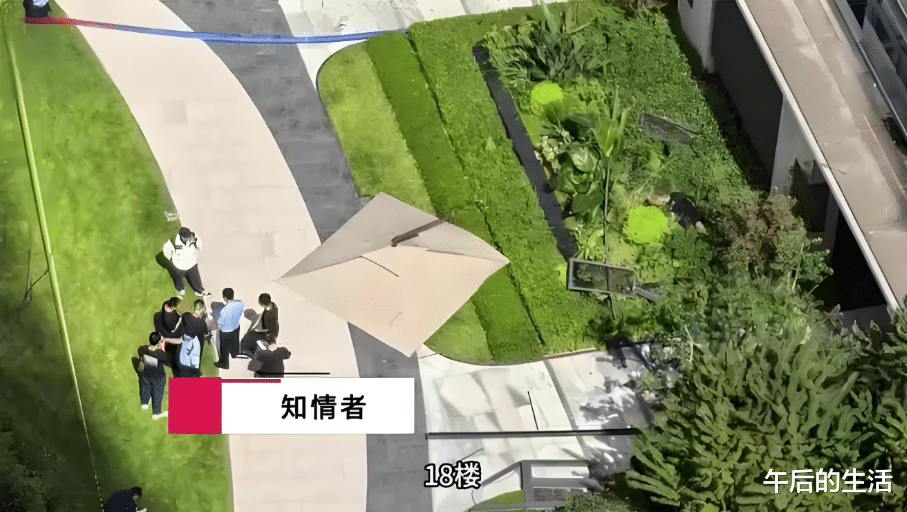

生死悬于一线:成都18楼坠窗事件揭开高空作业“隐形危机”

2024年10月13日,成都锦江区某小区18楼的晨雾中,42岁的门窗工老周永远失去了平衡——他未系安全绳的身影与双层玻璃窗一同坠落,在地面砸出令人心碎的巨响。这起事故不是偶然的“意外”,而是多重安全漏洞叠加的必然结果,撕开了建筑行业高空作业中“生命轻于鸿毛”的残酷现实。

现场痕迹比任何证词都更尖锐:18楼窗口无防坠网、无安全锚点,老周作业时仅用警戒带虚掩边缘。据工友老张透露,老周常说“系安全绳太费时间”,这种“经验主义”让他在三次类似作业中养成危险习惯。更令人震惊的是,施工队安全手册虽规定“2米以上必须防护”,但监理日志显示该班组近半年未接受过安全培训——所谓“规程”早已沦为墙上的摆设。

这起悲剧折射出高空作业领域的系统性病灶。据住建部2023年数据,全国高空坠落事故中,65%涉及未佩戴安全防护设备,而外包施工队因“成本优先”模式,成为重灾区。在老周所在的小区,施工方为赶工期将原本三天的安装周期压缩至一天半,安全员岗位形同虚设。这种“效率至上”的畸形生态,让“安全绳”从生命保障线异化为“麻烦绳”。

法律条文与现实的撕裂更值得深思。《安全生产法》明确要求企业提供合格防护用品并监督使用,但执行层面常因“口头承诺”代替“实质监管”而失效。在老周案中,施工方虽配备安全设备,却未强制佩戴,这种“有而不用”的伪合规,比“无设备”更具隐蔽危害。

值得关注的是,事故发生后,该小区其他楼栋虽恢复施工,但工人腰间均新增了智能安全绳——这种带有定位报警功能的设备,在老周坠落后自动触发警报。这或许预示着技术革新正成为破局关键,但更根本的,是行业对“人命关天”的敬畏回归。

站在18楼空荡的窗口回望,我们不得不追问:当“图省事”成为行业潜规则,当“侥幸心理”战胜制度约束,如何让每个“离地两米”的作业者真正系紧“生命之绳”?

互动话题:您认为应如何平衡高空作业的效率与安全?是强化智能安全设备普及?还是推动“安全文化”深入行业骨髓?欢迎分享您身边的“安全故事”,让我们共同守护每一个“悬空的生命”。