物质劳动和精神劳动的最大的一次分工,就是城市和乡村的分离。城乡之间的对立是随着野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡而开始的,它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在。

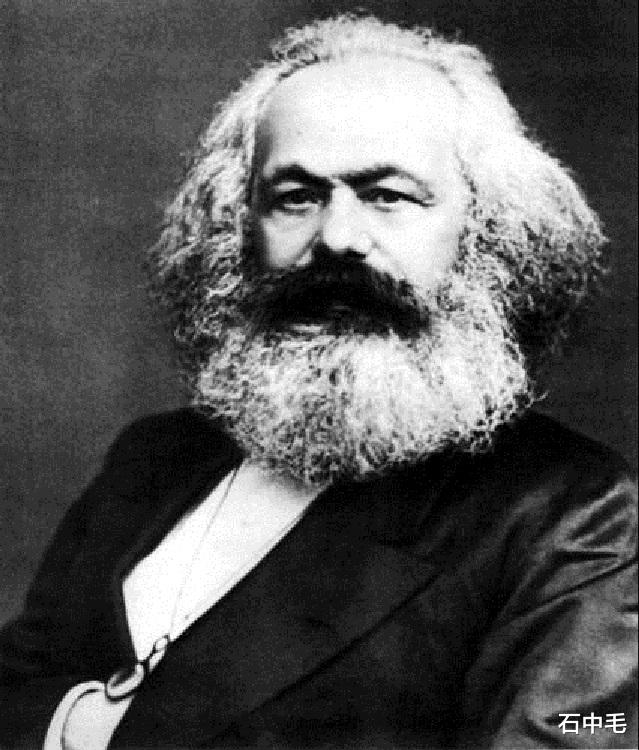

(马克思和恩格斯.《费尔巴哈唯物主义观点和唯心主义观点的对立》.《马恩选集》.第一卷.)

“物质劳动”,就是指农业的生产生活,即“体力劳动”;“精神劳动”,就是指政治、文艺等“脑力劳动”。

这种“脑力劳动”和“体力劳动”的分工,就必然导致了“城市和乡村的分离”;这是“城乡对立”的开始、起始。

但在后来,城市出现工厂工人、以及附带的环卫工等“体力职业”,城市也有了“体力劳动者”。农村,由于大量大学生找不到正式工作、回到农村,农村也有了“脑力劳动者”。这是社会的新发展。

在最远古的类人猿、原始人时期,是不存在城市与农村之分的;人们都去狩猎、采集,类似“游牧”。

但是,据传说、就中国来说,是“有巢氏”发明房屋、山洞,人们有了“住宅”,就开始定居了。“燧人氏”又发明使用“火”,这更为定居提供了条件。

接着,人们开始饲养动物、家畜,又开始种植、农业生产。慢慢地,出现了“市井”。

就是一群原始人定居在一起,在“中心”,是一口井,人们分布居住在井的周围。然后或种植、或养殖、或打猎、或制作工具等等。

随着人口的增加,家族、氏族发展成“部落”,这已经是“城市”的雏形了,人口比较集中、大量聚集。

之后,又形成“部落联盟”、“国家雏形”、“奴隶制国家”等等。这时,出现了专职的、脱产的政治领导人,还包括军人、司法人员等等。

这些人,聚集居住在固定的一个地方,又修建了类似“办公地点”,后来发展成“王宫”、“皇宫”,加上其他附带人员的住宅,渐渐形成“首都”、“国都”。这就是最早的城市,但在当时,城市是少量的、大部分地区是农村。

之后,随着交通的发展,各个地方部落,通过联姻、交往,慢慢形成“民族”,继而是正式的“国家”。

人口大量增加了,“劳心者治人,劳力者治于人”;政治领导人、政府人员等等,成了专职的“劳心者”,他们居住在“城市、国都”。

后来,又出现了“商人”,就中国、最早的商人,是“周朝”灭了“商朝”后,原商朝遗民,没有土地可生产,就经商、做生意为生,所以称为“商人”。

“商人”、“生意人”,主要是居住在城市的,经商生意地点也主要在城市;这样,城市的规模就扩大了、城市的数量也增加了。

到后来,又出现了“工业”,当时的工业,地点也主要在城市。到了中国的唐宋时期,城市规模已经很大了,有几百万人口的大城市。

这时,出现了“小市民”,以及相应的思维意识;城乡矛盾、城乡对立,已经很严重了。

再后来,就进入资本主义社会,随着工业革命的开始,大量农民被“羊吃人”,破产进城,成了产业工人。此时,城乡矛盾已经到了互相“敌视、仇视”的地步。

一直到现在,城市和农村的对立,已经成了“社会毒瘤”、人类文明的阻碍。

所以,解决“城乡对立”、“城乡矛盾”,是主要任务。

但是,就像人分为“男人”和“女人”、“胖人”和“瘦人”,地方分为“南方”和“北方”,时间分为“白天”和“黑夜”。

人类社会必然分为“农村”和“城市”。要想解决这个“对立”与“矛盾”,是基本难以办到的。

只有实现“天下大同”,城市和农村“合二为一”,才是彻底破除城乡壁垒,消除“对立”。

到那时,人类已经是“共产主义社会”了。