【引言】

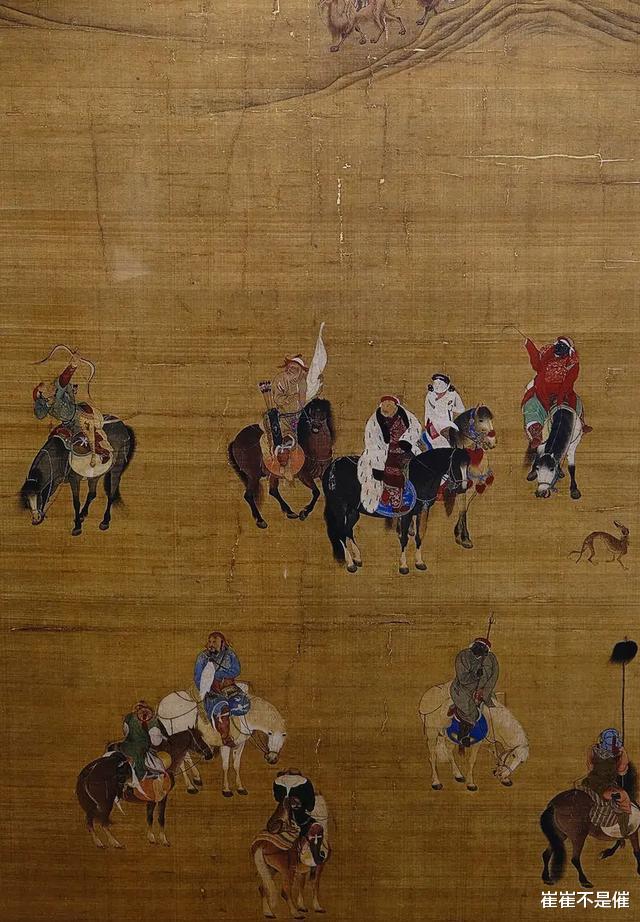

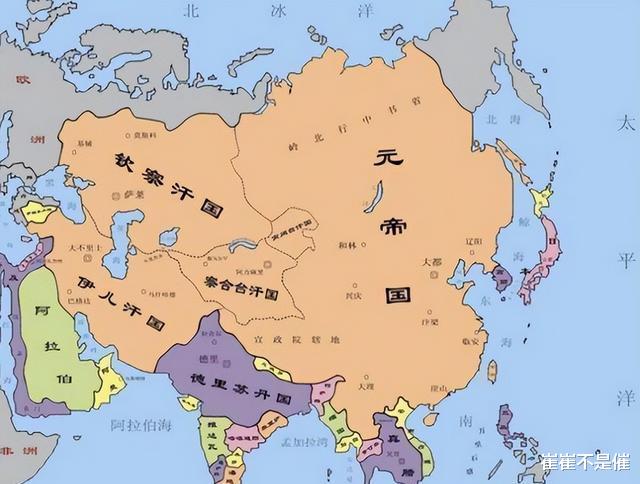

元朝的版图在历史上空前辽阔,这是蒙古政权凭借强大的军事力量通过征战实现的。据说,蒙古军队所到之处,往往伴随着大规模的破坏和掠夺,给当地带来了深重的灾难,这种景象让人不寒而栗。这种现象的出现,一方面是由于蒙古地区自然条件严酷,生存资源匮乏;另一方面,蒙古统治者有意通过这种极端手段来威慑对手,以达到巩固统治的目的。

【一、蒙古刑罚的缘起——习惯法】

刑罚是政府为了维持其权威而设立的一种管理手段和规则体系。它不仅是社会治理的工具,也反映了人际互动和社会结构的本质,是人类社会运作的重要基础。只要有人群聚集,就必然存在秩序和规则。即使在动物群体中,也能观察到奖励和惩罚的现象。人类作为群居生物,在形成社会群体的过程中,自然产生了层级划分和权力结构,从而形成了统治者与被统治者的关系。

这反映了古代社会的生存方式。随着文明演进,刑罚制度也随之调整和升级,体现了当时社会的发展水平。

随着社会的不断进步,刑罚制度也在逐步发展,通常略慢于社会文明的最高水平,但始终紧随其后。然而,由于地理条件、资源分布以及生产力发展的差异,人类社会的演进在不同地区表现出了明显的多样性,形成了各具特色的文明形态。

蒙古地处中国以北,拥有广袤的草原。古代蒙古人以游牧为生,生活方式与自然紧密相连,因此社会发展常常处于不稳定和不确定的状态。这种独特的生活方式使其文明形态与中原地区的农耕文明形成了鲜明对比。

与自然环境密切接触的族群,其文化特质往往呈现出双面性:既可能表现为质朴纯真,也可能显现出原始粗犷,这种特征会随着时代变迁而有所不同。历史研究指出,蒙古帝国在宋末时期的强势崛起,与当时气候条件的急剧恶化密切相关。北方草原地区生态系统的恶化,使得游牧民族的生存面临严峻挑战,这成为他们向外扩张的重要推动力。

蒙古铁骑以其迅猛和无情著称,他们的征伐横扫了周边众多古老文明。这支军队的冷酷形象深入人心,他们不仅迅速征服了广袤的土地,还颠覆了许多历史悠久的政权。蒙古人的军事策略和执行力让他们成为当时无人能敌的力量,他们的行动彻底改变了欧亚大陆的政治格局。

蒙古的刑罚体系与其自然环境和社会生活紧密相连。俗话说,环境塑造文化,蒙古的刑罚自古以来就体现出简洁、直接和豪放的特点。在早期,蒙古的刑罚主要依据习惯法,这些习惯法是由祖先代代相传的习俗构成。在那个时期,蒙古的刑罚并非以惩罚为主要目的,而是更侧重于复仇、遵守自然禁忌以及维护社会道德规范,这实际上是一种道德约束机制。这种刑罚体系的形成,是为了凝聚全民族的力量,共同应对自然灾害,确保在草原环境中得以生存和发展。

蒙古草原早期居民的生活智慧主要源于三方面:自然生存法则、神灵信仰,以及代代相传的伦理准则。这些文化元素尚未形成系统化,仍处于较为松散的发展初期。

【二、既是首次的国家形态,也是首次的成文法】

1206年,铁木真统一蒙古各部,建立了蒙古帝国,并自封为成吉思汗。这一事件标志着古代蒙古社会首次形成了国家结构。随后,蒙古帝国开始逐步建立法律制度。《大扎撒》作为蒙古历史上的首部成文法典,涵盖了广泛的内容,体现了游牧民族的特色。这部法典的特点是条款简练,死刑条款较多,反映了蒙元政权的严厉统治风格。

古代司法体系主要采用以下几种惩处方式:处决、远戍、杖责、鞭笞、囚禁以及口头警告。在这些惩戒手段中,剥夺生命的处罚使用频率最高,其数量超过了其他所有惩罚方式的总和。

蒙元时期的死刑执行相当随意,适用范围广泛。比如,如果有人不服从命令擅自搬迁,或者在打猎时让猎物逃脱,士兵在战马后退时没有转身迎战,甚至在战场上捡到物品不归还,这些行为都可能被判处死刑。这表明当时的法律执行缺乏严格的标准,死刑的适用几乎无处不在。

在商业活动中连续三次亏损的人,将被判处死刑。这种严苛的法律在中原地区以农业为主、注重稳定发展的社会中显得难以理解。此外,诸如说谎、盗窃、破坏草原、伤害马匹,甚至在他人决斗时偏袒一方等行为,也都可能招致死刑。这些规定反映了当时社会对某些行为的极端严厉态度,与中原地区的主流价值观形成鲜明对比。

这景象让人不由自主地感到害怕,甚至不敢靠近。

然而,从某些记载中可以发现,蒙元的法律制度实际上是为专制和强权服务的。具体来说,在刑罚执行中有一个特殊规定:黄金家族成员首次触犯大扎撒律法时,只需接受口头警告即可。这一条规明显反映出蒙元刑罚体系中存在着明显的阶级特权,即黄金家族成员在触犯法律时能够获得不同于普通民众的优待。

尽管蒙元时期的刑罚给人留下残酷的印象,尤其死刑频繁使用,然而与中原地区的刑罚相比,蒙元的法律在精神折磨方面显得较为单一和直接,甚至可以说相对温和。中原地区的刑罚不仅包括肉体上的惩罚,还常常涉及对犯人心理的长期折磨,而蒙元的刑罚则更多集中在肉体惩罚上,精神层面的折磨较少。这种对比显示出蒙元刑法在处理犯罪时的直接性和相对简单性。

蒙古社会的刑罚体系深受长期战争的影响,与战争紧密相连。同时,由于他们依赖自然环境生存,保护环境也成为刑罚的核心内容之一。比如,《大扎撒》中就提到:

在古时,对水资源的保护极为严格,任何人在水中排泄都将面临极刑。狩猎活动也有明确规范,猎人在捕猎后必须释放雌性和幼小的动物,以维持生态平衡。此外,如果因个人过失导致草原火灾,肇事者将被判处死刑。这些规定体现了古人对自然环境的尊重和对生态保护的重视。

蒙古地区独特的刑罚体系充分展现了当地民族在严酷自然环境下的生存法则。其死刑使用频率之高,反映了游牧民族在恶劣生存环境中形成的刚毅性格与生存智慧。这种刑罚特点不仅体现了蒙古民族面对自然挑战时的无奈,更彰显了他们为维护部族秩序所展现的强悍特质。

蒙古帝国时期,死刑的执行方式极具民族特色,其中一种典型的处决方法是通过破坏脊柱来结束犯人的生命。这种刑罚的实施手法与宰杀牲畜的方式颇为相似,体现了当时游牧文化中对待生命的一种特殊观念。

显然,蒙元时期的刑罚制度相比旧有的习惯法有了显著改进,但依然保持着简单、直接、单一的特点。考虑到蒙古在国家体制建设方面起步较晚,能够制定出这样的法律体系已经相当不易。更重要的是,这套法律制度有效维持了一个庞大而统一的帝国统治。

蒙古的刑罚制度之所以简洁实用,主要源于几个关键因素。首先,蒙古民族性格刚烈,传统法律手段难以有效约束。其次,帝国疆域辽阔,民族构成复杂,需要一套易于执行的法规体系。再者,当时民众教育程度普遍较低且参差不齐,复杂的法律条文难以理解和执行。这些因素共同促成了蒙古刑罚制度简单高效的特点,使其能够适应当时的国情和民情。

【三、体现民族文化融合,和民族特色的统一王朝刑罚】

元朝的诞生,标志着中原农耕文明和北方游牧文明在法律层面的首次深度交锋。这个多民族融合的王朝,面临着一个独特难题:如何将农耕社会的成文法典与游牧部落的习惯法融为一体。来自不同文化背景的族群,各自沿袭着差异显著的法制传统,这对元朝刑罚体系的构建提出了前所未有的考验。在这个过程中,既要维护统治秩序,又要兼顾各民族习俗,成为元朝立法者必须解决的核心课题。这种法律体系的整合,不仅反映了当时社会的复杂性,也展现了元朝统治者应对多元文化的策略。

元朝的法律体系主要借鉴了中原地区的汉族法律,同时也融入了蒙古族的传统习惯法,从而实现了两种法律文化的结合。具体来说,元朝法律中沿用了汉族法律中的“笞、杖、徒、流、死”五种刑罚,这些在元朝的法律条文中都有明确体现。

有趣的是,蒙古的刑罚体系在量刑上展现了独特之处。以笞刑为例,处罚次数依次为7、17、27、37、47、57下。到了杖刑,数量则变为67、77、87、97下。即便是徒刑,也遵循类似的规律:服刑一年加杖67下,一年半加杖77下,两年加杖87下,依此类推。这种递进式的量刑方式,体现了蒙古法律制度的鲜明特点。

蒙古族对数字“七”情有独钟,这种偏好也反映在他们的法律文化中。在他们的传统观念里,“七”具有特殊意义,这种观念甚至渗透到了司法制度里。比如,在处理一些重大案件时,他们往往会采用与“七”相关的惩罚方式。这不仅是简单的数字崇拜,更体现了蒙古族独特的文化特色。从他们的法律实践中,我们能清楚地看到这个民族对“七”的特别重视。这种文化现象让我们得以一窥蒙古族独特的思维方式和价值观念。

元世祖在制定刑罚时,将原本的十下刑罚减少到了七下,这就是为什么选择了七这个数字。

"天放他一马,地放他一马,我也放他一马"。

蒙古帝国的统治者并非如传说中那般残暴不仁,实际上,他们的治理方式中蕴含着温情与人性。这些领袖在掌控权力时,展现了相当的仁慈与关怀,打破了人们对他们冷酷无情的刻板印象。他们的统治策略并非单纯的武力征服,而是融合了智慧与情感,体现了复杂而多层次的政治智慧。

蒙古族传统刑罚中还有一种特殊手段——籍没刑。这种刑罚在汉族历史上也曾出现,但随着时间推移逐渐淡化,到了宋代仅针对重罪使用。然而,在蒙古族的法律体系中,这一刑罚一直保留并延续至元代。这种刑罚的存续与北方游牧民族的生活环境密切相关。广袤的草原地带人烟稀少,传统的流放或劳役惩罚效果有限。相比之下,没收罪犯的财产和家属作为惩罚手段,在游牧社会中显得更为实用且具有威慑力。

蒙古传统法律中强调“生命至上”的理念,因此在元代诞生了烧埋银制度。当发生血亲复仇事件时,凶手需支付一笔金钱作为对受害者生命的赔偿。这一做法与古代中国单纯“以命偿命”的观念形成鲜明对比。作为一种补充性刑罚,它不仅适应了当时的社会需求,也为后世的刑罚制度提供了重要参考。

元朝作为大一统帝国,在刑事司法领域采取了相对宽缓的政策。这种刑罚制度的温和化调整,包括适当减轻刑罚力度等措施,完全契合了元朝统治者巩固政权的实际需求。朝廷通过降低刑罚严苛程度,既展现了统治者的仁政理念,又有效维护了社会秩序,体现了元朝统治策略的灵活性与务实性。这种刑罚体系的改革,不仅适应了多民族融合的社会现实,也为元朝的长治久安提供了制度保障。

清代作为少数民族建立的政权,在蒙古地区的刑罚制度上同样展现了民族文化融合的特点。这一时期,蒙古刑罚体系根据游牧民族的生产生活方式,广泛采用了罚畜刑这一具有鲜明民族特色的惩罚形式。这种刑罚方式与蒙古族以畜牧业为主的经济形态相适应,体现了当地法律文化与游牧经济之间的紧密联系。通过罚没牲畜作为惩罚手段,不仅符合游牧民族的实际生活状况,也反映了清代蒙古地区法律制度在保留民族传统的同时,与中原法律体系相互影响、相互融合的发展特征。

【结语】

刑罚是人类社会文明的产物,反映了文明发展的历程和人际关系的演变。不同地区和民族对刑罚的具体规定各有差异,但它们的核心功能、作用和目标却是一致的。刑罚在维护社会秩序、实现正义等方面具有普遍性,尽管表现形式多样,但其本质和目的在不同文化中均能找到共同点。

蒙古的刑罚制度从不成文的习俗逐步演变为正式的法律条文,这一过程与蒙古民族的历史实践紧密相连。刑罚内容既有严厉残酷的一面,也包含了对天地的敬畏和对民众的仁慈,展现了蒙古文化的多样性和复杂性。这种多元的刑罚体系不仅反映了蒙古社会的实际需求,也加深了外界对蒙古民族文化的理解。

蒙古的军事策略以直接和强力著称,这种手段主要是为了征服、控制并确保生存。同样,他们在法律惩罚上的多样性和民族特色,也是基于维持统治的实际需求。这种严厉的态度并非固定不变,而是随着文明的进步和民族文化的深化而调整和演变。