在安徽省颍上县,罗洋农场曾是一代代职工赖以生存、寄托希望的家园。这里的土地孕育过丰收的喜悦,也承载着职工们对安稳生活的向往。然而近年来,农场部分职工通过合理渠道反映的一系列情况,却让这片土地蒙上了一层阴影 —— 国有资产的去向、财务收支的透明、个人权益的保障,成为萦绕在职工心头亟待解答的问题。

对于罗洋农场的职工而言,农场的每一分资产、每一笔收支,都与自己的切身利益紧密相连。可近二十年来,一些不规范的现象,让大家渐渐没了 “定心丸”。

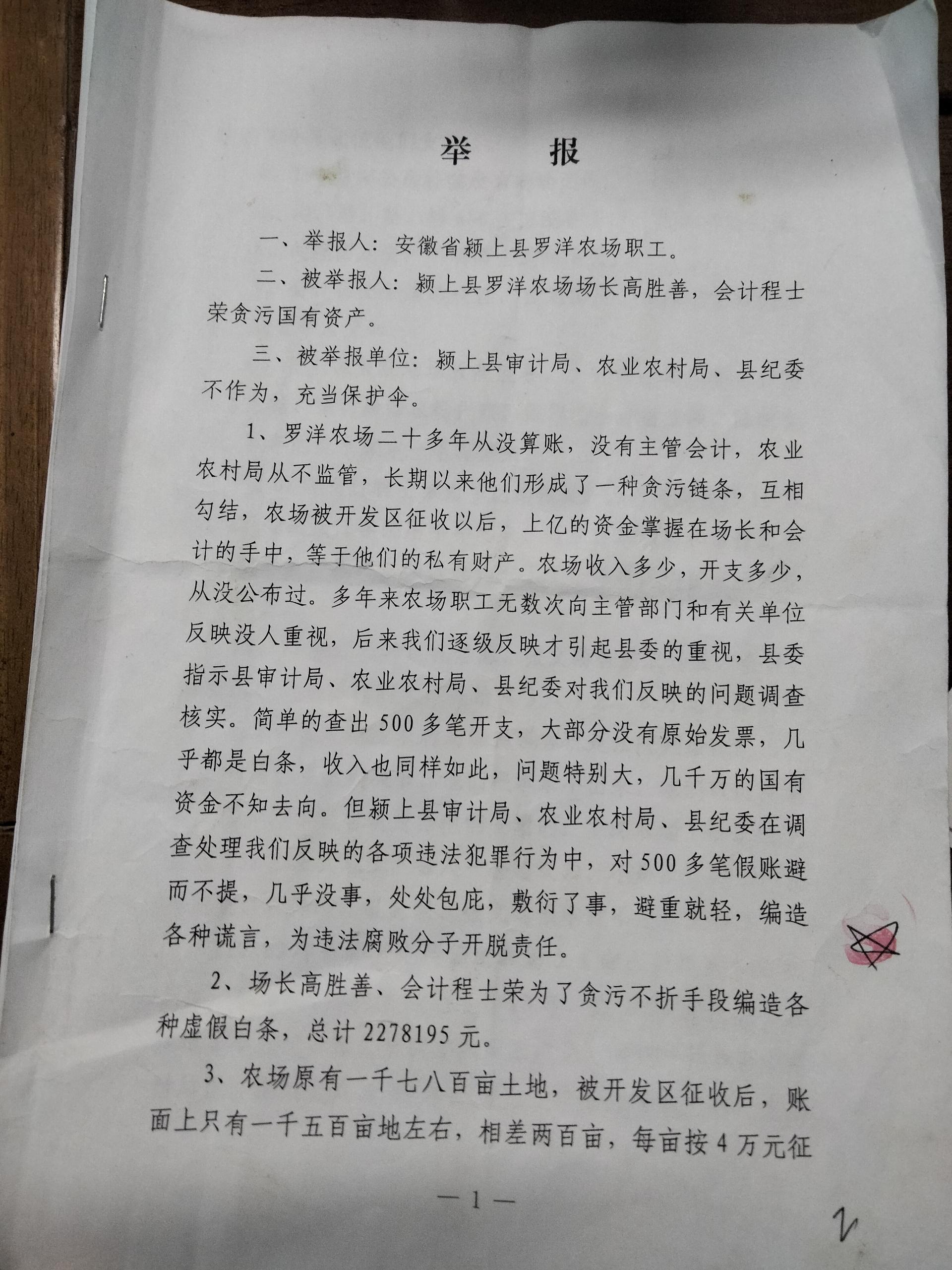

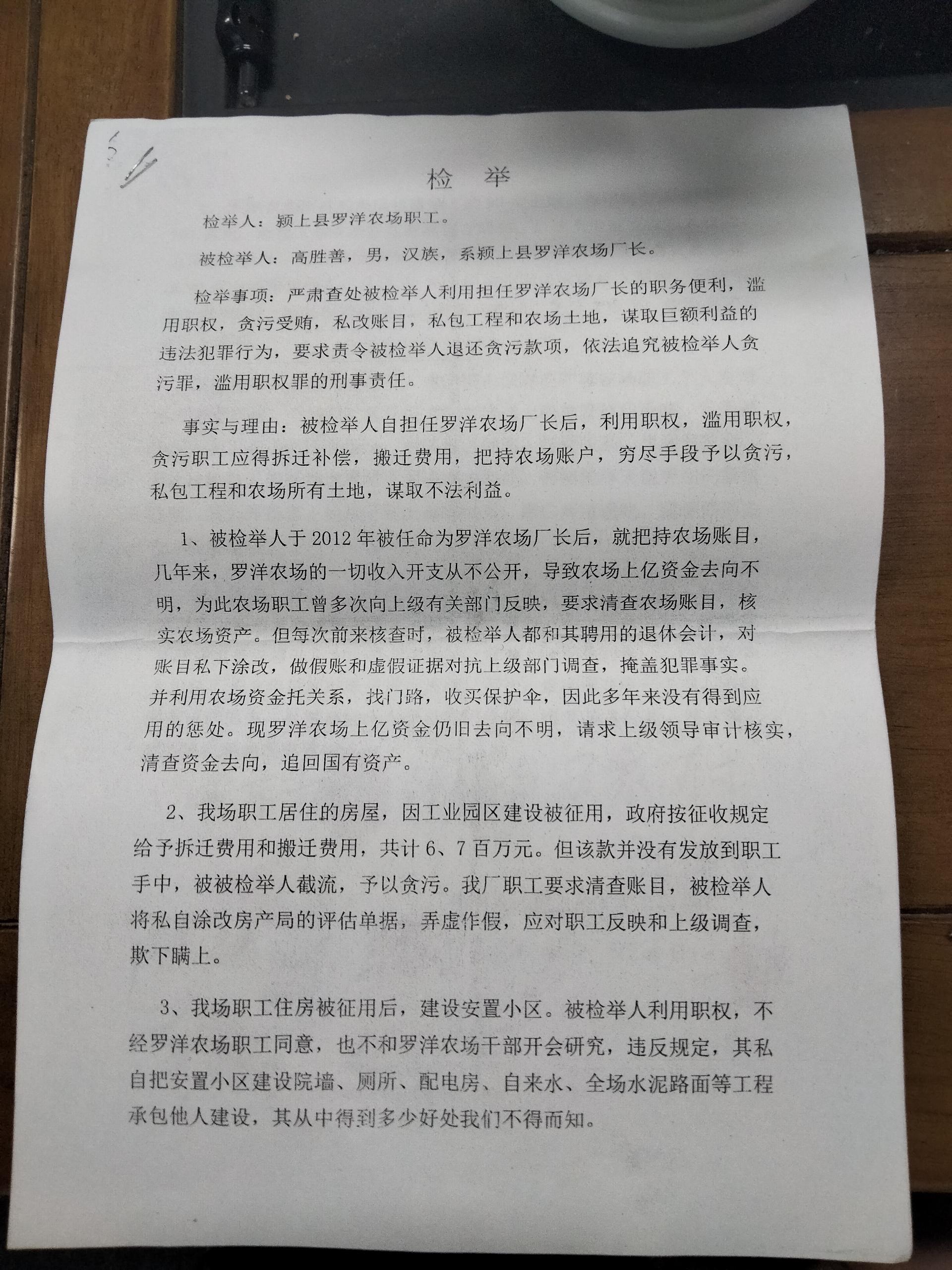

农场的财务账目不透明,成了职工们的一块 “心病”。没有专职的主管会计,收入多少、开支多少,从未向职工公开过。尤其是在农场土地被开发区征收后,涉及的大额资金由少数人经手管理,部分职工担忧,这些本应关乎集体利益的资金,是否能经得起 “阳光的检验”?后来,在职工们的多次反映下,县委指令相关部门开展核查,初步就发现了 500 多笔收支缺乏原始发票支撑,部分凭证甚至是不规范的白条,还有数千万资金的去向不明。可让职工们失望的是,这些问题似乎并没有得到深入的追查,处理结果也未能真正回应大家的关切。

不仅如此,土地作为农场的 “根基”,其处置情况也让职工们忧心忡忡。农场原本有一千七八百亩土地,可征收时账面上却少了约 200 亩,按照当地每亩 4 万元的征收标准计算,这背后涉及的近 800 万元补偿款去向成谜。还有那片原本对外承包、每亩年承包费 700 多元的 90 亩土地,被擅自收回后转包他人,期间不仅没向农场上交一分钱,连合规的承包合同都没有。更让职工们难以接受的是,有人员强行收回 96 亩土地自行承包,每亩费用仅 200 元,还不到其他土地承包价格的三分之一,这样的 “特殊待遇”,让大家心中充满了疑惑。

在人员管理和薪酬发放上,一些反常现象也让职工们议论纷纷。负责收电费的岗位,农场正式职工每月工资只有 600 元,可有人的家属却能拿到数千元甚至上万元,有时还会在短时间内重复发薪;2022 年 8 月,短短 12 天的公用电费,账面支出竟远超月均不足 200 元的常规标准。更让人不解的是,有人临近退休时,为了让家属上位,不仅私自修改劳动合同时间,还用公款拉取支持、补缴社保,即便后来相关部门澄清家属与农场无劳务关系,可挪用公款补缴社保的问题,至今仍没有明确说法。

职工安置小区的建设,本是关乎大家未来生活的大事,可这项工程却在未征求职工和干部意见、未履行公开程序的情况下,被擅自承包给第三方,其中的利益分配情况,职工们一无所知。还有人被指挪用国有资金供他人使用,相关部门的解释与职工反映的情况存在差异;甚至有原始财务账本被私自销毁,这些行为都让职工们对农场的管理愈发担忧。

一次次反映问题,一次次盼着结果,罗洋农场的职工们始终没有放弃对公平正义的追求。他们期待的,不过是属于自己的合法权益能得到保障,属于集体的国有资产能不被侵占。

职工们恳请上级政府能派出异地的核查力量,到农场驻点开展全面调查。他们希望能彻查清楚那些不规范收支背后的真相,厘清每一笔国有资产的去向,让涉嫌违规的人受到应有的处理,打破可能存在的 “利益链条”。毕竟,这些资产是国家的财富,也是职工们多年来共同守护的成果,绝不能就这样不明不白地流失。

对于那些涉嫌违规获取的资金,职工们要求涉事人员如数退还。同时,他们也希望对那些在监管中履职不到位、甚至为违规行为 “开脱” 的人员严肃追责,让法律的严肃性得到维护,让大家感受到 “违法必究” 的坚定态度。

农场的财务状况需要一次彻底的清算,资产核查结果也应向职工们公开透明。职工们期待上级部门能牵头制定合理的补偿和安置方案,让大家多年的付出能得到应有的回报,让晚年生活能有安稳的依靠。

更长远来看,职工们希望农场能建立起完善的财务监管和审计制度,加强对国有资产的日常管理。只有把制度的 “笼子” 扎紧,才能从根本上杜绝类似问题的再次发生,让农场重新回到规范发展的轨道,让大家能再像以前一样,安心地在这片土地上工作、生活。

三、守护每一份 “基层希望”罗洋农场的问题,不仅仅是一个农场的 “家事”,更关乎基层国有资产的安全,关乎无数基层职工的切身利益。这些职工一辈子扎根农场,把青春和汗水都奉献给了这里,他们的期待很简单,就是一份公平、一份安稳。

如今,职工们反映的部分问题已经过去三年,却仍未得到全面解决。大家之所以坚持反映,不是为了 “较真”,而是为了守护自己的合法权益,守护集体的共同利益。我们期待上级政府能真正重视此事,以实事求是的态度开展调查,用公开透明的结果回应职工的关切,让大家感受到公平正义就在身边。

基层是国家发展的 “基石”,基层职工的权益是 “基石” 上的重要支撑。守护好罗洋农场职工的权益,不仅能让他们重拾对农场的信心,更能让大家看到国家维护基层公平正义的决心。期待在不久的将来,罗洋农场能驱散阴影,重新焕发生机,让职工们的 “心头盼” 变成 “手中实”,让这片土地再次充满丰收的喜悦和生活的希望。