作为酷态科10号充电头的老用户,之前也给大家带来过6号10号15号的对比。

说实话,除了6号,10号和15号简直就是充电头中的REDMI K系列手机,功率猛性能强、性价比极高、协议该有都有,即使极客用户也完全够用。

但似乎少了点乐趣——帅归帅,不过终究没有跳脱出我对常规充电头的想象空间。

直到我看到酷态科10号超级电能充Ultra,这变化堪比小米17 Pro突然整了个背屏。带屏幕就算了,还能连米家APP?

之前倒是也见过卖五六百的智能充电头,我就想问,一个充电头,有必要连接米家、带彩屏吗?

但当酷态科10号超级电能充Ultra定价只有二百出头,那就不用问了,我直接入手帮你们“批判”就行了(不是

酷态科10号超级电能充Ultra包装还是满满的酷态科家族风,黑底+白银字+蓝品牌色,正面中间是外观主视觉图。

不过,包装上多出了以往没有的元素——侧面“支持小米澎湃智联”、“已接入米家APP”以及底面的米家App二维码。

右侧面标注了包装内容、厂商信息、认证标志;背面则标注了三个主要特性、输入输出规格等信息。

我入手的是套装版,额外包含了一根C to C的USB数据线,这根线在酷态科的套装版中也是常客了,约1.5m,兼容PD 3.0,功率能干到240W。

酷态科10号超级电能充Ultra虽然还隶属于10号,整体设计语言很好的传承了,但ID还是做了不小的改动的。

侧面的黑色线条纹路和银色磨砂部分,不再是黄金分割,而是让银色磨砂的部分占据了大部分,仅在底部留了一块黑色线条纹路部分。两者之间依然用酷态科标志性的蓝色分隔开,这条线环绕了整圈。

其中左侧面右下角“10 ULTRA”型号和左上角CUKTECH logo呼应,而右侧面十分整洁,没有任何元素。

整个面用了半弧定制盖板,像是手机的2.5D屏幕一样圆润过渡。

前侧则有3C1A共四个USB接口,其中靠上方两个C口支持120W快充,下方C口支持44W快充,A口则支持到33W快充。

组成整个面的成分复杂:光滑圆润的顶面延伸过来,两侧靠下方的线条纹理也在这里收束,包住了银色高亮PVD真空镀膜光面的CUKTECH logo。而接口这里,则用了线条纹理与其它元素碰撞在一起。

底面表明了产品的名称、型号、认证标志、制造商、输入输出等参数信息。

插脚为新国标可折叠设计,塑料绝缘屏蔽处理比之前的产品更长一些。

插上插座,顶面这块屏幕便会亮起,接上充电设备,就可以看到各个接口充电功率了。下方“II”状则是一个一体式触摸按键,这里做了凹陷便于盲按,屏幕熄灭时按钮灯也会熄灭。

对比一下可以看出,酷态科10号超级电能充Ultra长宽面积和一部手机的一半差不多,相比苹果96W的适配器要再小10%左右。

那就先来看作为外观一部分的这块屏。

这是一块分辨率为200x320的TFT大屏,峰值亮度达到了700nits。虽说宣传是160°的可视角度,不过我实测在接近180度的水平角度也能看到屏幕内容。

屏幕可以显示四种UI页面,轻触触摸按钮便可以切换,且支持0/90/180/270度四个角度手动旋转(长按触摸按键),这样就可以适配各种角度查看了。

首先是总输出功率页面,这个页面下只会显示充电头的总输出功率,背景是带流星划过效果的动态动画。

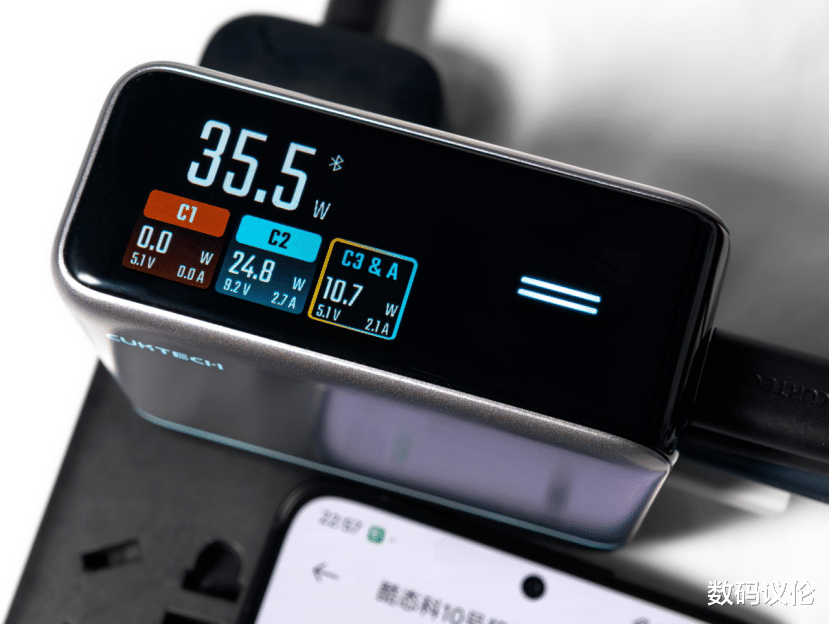

第二个就是非常通用的单口功率/电流/电压显示的详情页面了。

第三个是温度页面,虽然没有准确的温度显示,但是会给出当前充电头温度情况的文字描述和可视化的温度区间显示。

最后一个页面是蓝牙连接情况,可以进行断开。到了最后一页后再次按下便会熄灭屏幕。

当看到充电头也能连米家APP时,酷态科作为小米亲儿子的含金量还在提升。

你以为小米开放澎湃秒充协议,酷态科就没护城河了,结果反手接入米家生态,堪称“降维打击”——无需额外下载专用应用,直接通过原有控制智能设备的米家APP,即可零学习适应成本使用。

毕竟,目前市面上支持智能控制的充电头本就是少数,大多都是要下载专用的App或进入到专门一个小程序来调节。

我只能说,酷态科学长这招太狠了。

如果说配备屏幕可以让你获知充电头的实时状态的话,那么接入米家App则可以让你实时掌控充电的状态——

当然,不光掌控,也可以在App中查看状态。

首先能够调节的是共计四种场景模式:

AI智能模式,会智能自适应设备需求,根据当前接入不同设备类型和功率,动态调整输出功率,默认用这个就行。

数码生态模式,会把C1口限制到70W,笔记本可以保证供电,其余的接口根据负载情况在此基础上分配。

极速单充模式,正如名称一样,则是优先给C1口笔记本100W供电,保证满速输出。

均衡输出模式,则是尽量“雨露均沾”,尽量平均分配各个接口的负载,适合和别人一起充电的平均场景。

进入充电口的设置,则可以开关各个接口,对接口进行协议设置、设置定时关闭等。

比如你想边充边玩游戏,不需要快充,但手机又不支持旁路供电,就可以把快充协议关掉,手机直接回落到普通充电;

再比如,你习惯睡觉时充电,但你某个小家电厂商并没有做好过充保护,就可以设置1小时后自动关闭该接口。既避免了设备过充,也降低了夜间充电的安全隐患。

屏幕的设置相对简单,主要是单次亮屏时间和旋转锁定。

下方还有“USB-A小电流模式”开关,并且开启后默认会在4小时后自动关闭。

十年前,酷态科前身ZMI紫米代工的小米充电宝上,小电流模式解决了耳机、牙刷等设备容易被充电宝判定为空载从而自动关闭的问题;

而今天,酷态科10号Ultra的USB-A口小电流模式,很大程度上源于官方对用户习惯的洞察和我年初时的一句建议。

尽管有些朋友提出"牙刷、耳机等设备可与手机快充头混用",但实际仍存在因设备端保护电路不完善导致的损坏案例(我自己就遇到过),甚至索尼耳机等厂商询问客服、查询说明书,也曾明确建议使用小功率充电头或者电脑充电。

酷态科的“听劝”,既平衡了快充需求与设备安全,也侧面展现出酷态科和小米一样,愿意听取用户反馈、快速响应。

最后就是智能设备的一大进步之处——支持OTA升级。

这就意味着,酷态科10号Ultra拥有持续的“进化”能力。

刚到手时,初期固件的协议控制仅支持UCFS开关切换,而通过后续OTA,现在还支持了PD、PPS协议的独立开关功能。

甚至存在一种可能——你无需更换新的充电头,就能通过软件升级获得新的协议支持?

功能再多,但充电头归根结底还得看看兼容。

酷态科10号Ultra的USB Type-C 1/2均支持最高120W快充,实测C1 / C2支持最高100W的PD2.0、最高100W的PD 3.0 PPS、苹果2.4A、BC1.2DCP、QuickCharge 5。

C3口最高支持44W快充,支持最高30W的PD2.0、最高33W的PD 3.0 PPS、苹果2.4A、BC1.2DCP、5V/9V/12V的QuickCharge 3和QuickCharge 4+、最高25W的三星AFC、最高18W的华为FCP和25W的SCP。

Type-A口支持最高33W快充,支持苹果2.4A、BC1.2DCP、5V/9V/12V的QuickCharge 3、最高25W的三星AFC、最高24W的华为FCP快充协议。

所有接口均支持UFCS融合快充协议。

实测小米自家Redmi K70 Pro的120W满血,包括小米14的90W当然都是没问题的,充电时还会识别出相应的线缆协议。

给M1 Pro的14英寸Macbook Pro快充,也能握手100W PD,充电头实时显示了86W。

vivo iQOO Z10 Turbo也能把功率轻松拉到接近50W。

上压力,依然是使用Type-C供电给零刻SER8迷你主机烤鸡,再同时给其他设备充电。

第一次默认模式,机器没开起来就灭了;

第二次切换到极速单充模式,便没问题了——不仅给电脑供电的C1口稳定100W输出,C3口还能给手机15W充电,总功率达到了115W。

对了,如果你在C1 / C2空载时用C3给手机充电,屏幕还会提示你建议使用C1 / C2口加速。

当然,酷态科10号Ultra还有不少进步的可能性。

首先是局限于蓝牙连接,还没有充分发挥米家生态联动优势,若能接入小米蓝牙Mesh网关,实现远程联网控制,就可以有更多的玩法;

另一方面,还不够满足我等极客群体的专业需求,比如,目前功率还不能自定义调节。

其实完全可以对标POWER-Z等专业电流表的核心参数显示能力来升级,加入充电时长、协议类型、最大最小充电功率的相应显示,并且在充电头屏幕上支持功率曲线绘制等功能。

最后,要是能换成小米手环那种触控屏,直接在充电头上一键开关设定时等参数,不用再掏手机开APP,那就完美了。

用了近一个月,可以说酷态科10号Ultra抢了我电流表的不少工作。

回溯充电头的发展,酷态科10号超级电能充Ultra正是充电头行业的“iPhone时刻”。

传统充电头长期是个单向的工具。盲充不可见、不可控,在出厂的那一刻,就意味着功能协议固化在那儿了。

而酷态科10号Ultra通过万象屏,将充电的过程实时可视化;米家APP智能联动,实现了对充电过程的自由支配;OTA固件升级,则提供了小到充电策略优化,大到新功能乃至新协议的支持。

由此,实现了充电过程的“可感知、可操控、可进化”,配合ADC 2.0技术对多设备充电分配的动态优化,彻底消除了充电过程的黑箱,充电头进入到可以“主动掌控”的全新体验中。

至于开头的问题,屏幕和接入米家的意义,只需考虑你是否有需要这些更进一步的显示和控制需求,毕竟这个价格,用得着的话无脑冲就行;

用不着,那就直接上充电头中的REDMI K系列守门员吧——普通的酷态科10号、还有个更PRO的15号。