千里送熊胆

一剂熊胆,千里情谊——晚清名臣的“止咳良方”与关怀密码

历史典故

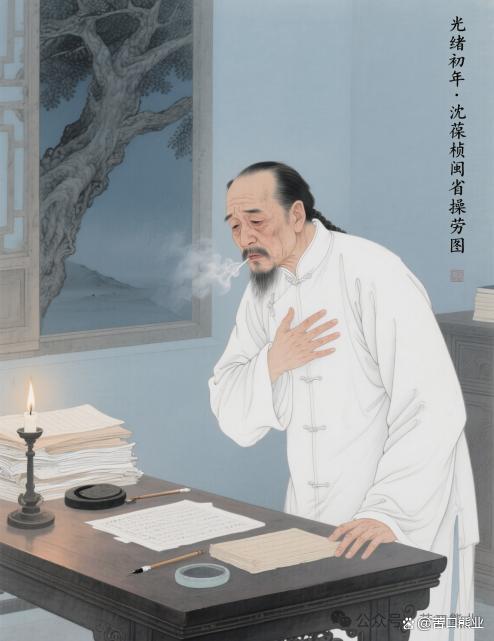

光绪初年,福建的天空似乎也笼罩着一层忧虑。时任两江总督兼南洋通商大臣的沈葆桢,这位晚清重臣、林则徐的女婿、洋务运动的干将,因长期操劳政务,积劳成疾,在闽地病倒了。最折磨他的是缠绵不去的剧烈咳嗽,日夜不休,让他寝食难安,身体日渐虚弱。消息传到了千里之外的京城。

彼时,另一位晚清重臣李鸿章正坐镇中枢。听闻老友(亦曾是同僚,虽有政见分歧,但此时更多是同僚情谊)沈葆桢病重,且为咳嗽所苦,他立刻上了心。在李鸿章的认知里,以及他所了解的医药典籍中,熊胆是一味极为珍贵且对症的良药。

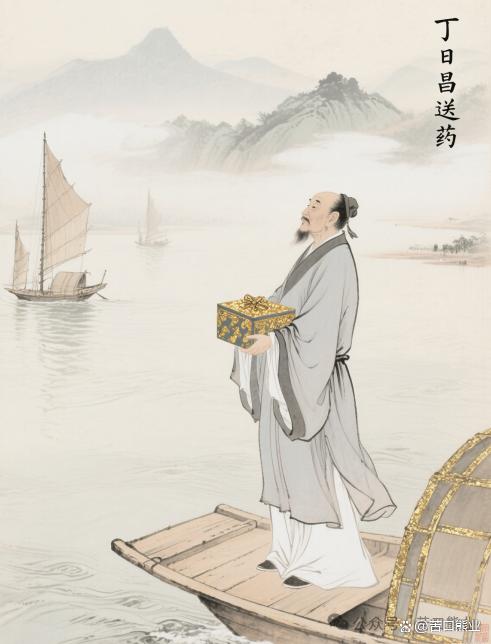

赠药之心迫切,但如何确保这珍贵的药材能安全、及时地送到远在福建的病榻前?李鸿章想到了一个可靠的人选——丁日昌。丁日昌是晚清洋务派官员,当时正奉旨前往福建处理公务。由他亲自携带,无疑是最稳妥的方式。

于是,在丁日昌启程前,李鸿章郑重其事地将精心准备的熊胆交到他手中,千叮咛万嘱咐,务必亲手送到沈葆桢手上。这份托付,承载的不仅是药材,更是李鸿章对同僚兼老友的深切关怀与殷切期望。李鸿章还特意附上寄语:“尊患逆咳必可痊愈”。这短短七个字,既是对熊胆药效的信心,也是对沈葆桢病愈的坚定祝福,更传递了一份温暖的力量,抚慰病中之人焦灼的心情。

当风尘仆仆的丁日昌抵达福建,将这份来自京城的“特效药”和嘱托送达沈葆桢手中时,其意义远超一剂药材。沈葆桢按照李鸿章的嘱咐,开始服用熊胆。

效果是令人欣慰的。在熊胆清热镇咳、调理身体的双重作用下,沈葆桢那顽固的咳嗽顽疾终于慢慢好转。病痛的缓解,不仅让他的身体得以恢复,更让他感受到这份跨越千里、来自同僚的深厚情谊。李鸿章雪中送炭的举动,在晚清官场错综复杂的背景下,显得尤为珍贵。

止咳秘方

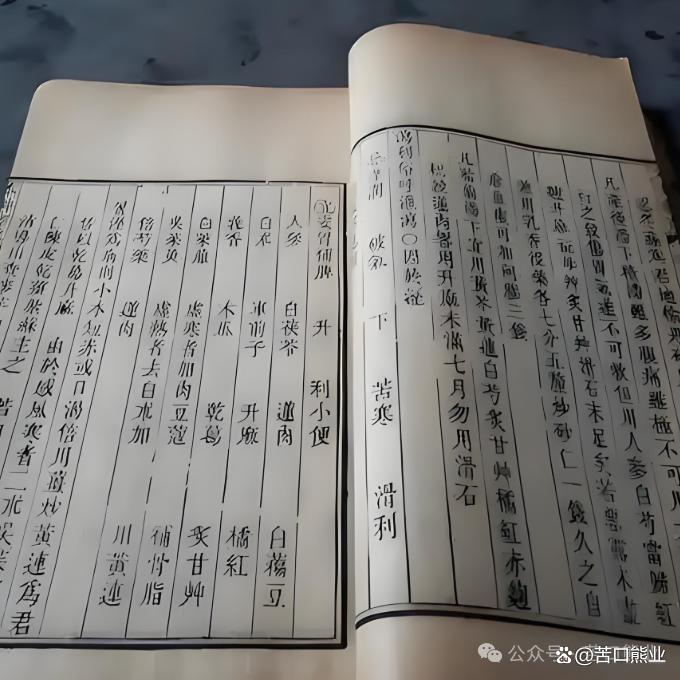

熊胆在中医古籍的记载中,向来都有着不可替代的地位,多数古籍记载其味苦,性寒,归肝、胆、心经,认为其寒性可清热,苦味能泻火。

清热明目:被认为可用于治疗肝火旺所致的目赤肿痛、视物模糊等,如《本草纲目》中提及熊胆 “退热清心,平肝明目”。

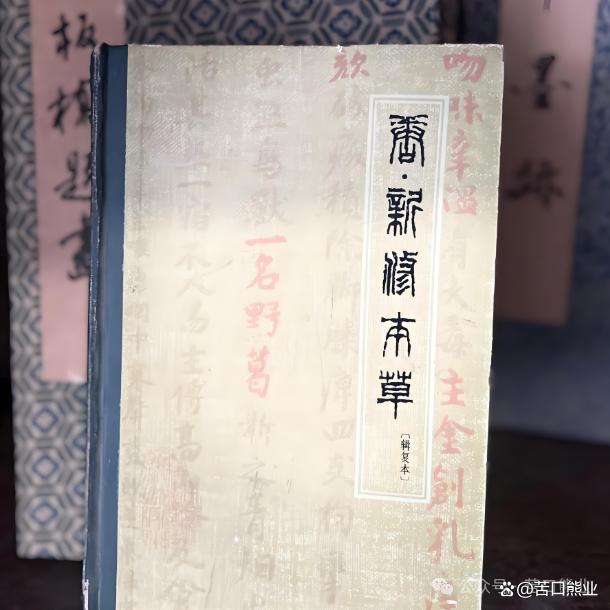

清热解毒:常用于热毒病症,如疮疡肿毒、咽喉肿痛等,《新修本草》中记载其 “主时气热盛,变为黄疸,暑月久痢”。

息风止痉:针对肝风内动引起的抽搐、惊厥等,《药性论》古籍中记载其可 “主小儿惊痫”。

图片来源:百度

李鸿章为何想到熊胆?当时的大臣都有略懂一二医术自然对于熊胆的功效了如指掌。

熊胆除了直接止咳,熊胆还被认为具有一定的滋补强壮作用。对于久病体虚、正气不足的患者,如沈葆桢这样因操劳过度而病倒的重臣,熊胆在清热镇咳的同时,也能帮助调理身体,恢复元气。古人常言其能“强心”、“明目”,也暗示了其扶正固本的辅助价值。

李鸿章深知此物的效力,也明白其珍贵,当时获取野生熊胆极为不易。他手中恰好有熊胆,这无疑是他认为最能帮助沈葆桢缓解痛苦、恢复健康的选择。

结语

沈葆桢服熊胆止咳的故事,是中医药宝库中一个关于对症用药的生动案例,印证了熊胆在传统止咳平喘方面的独特价值。熊胆的苦味治愈了身体的咳嗽,而那份跨越千里、细致入微的关怀,则温暖了人心,弥足珍贵。在人生的风雨中,能得此“熊胆”般的关怀与支持,实乃莫大的慰藉与力量。 这剂“药方”,历久弥新。