当我们翻开历史教科书,从秦皇汉武的大一统,到唐宗宋祖的盛世华章,那些朝代的故事如璀璨星辰般闪耀,被反复讲述、铭记。但不知你是否留意到,在历史的长河中,有一段时期却像被迷雾笼罩,在教科书中着墨甚少,那便是南北朝 。这个在中国历史上承上启下的时代,既连接着秦汉的辉煌与魏晋的风流,又为隋唐的盛世奠定基础,可为何在历史教科书里如此低调?今天,就让我们一同揭开这层面纱,探寻背后的原因。

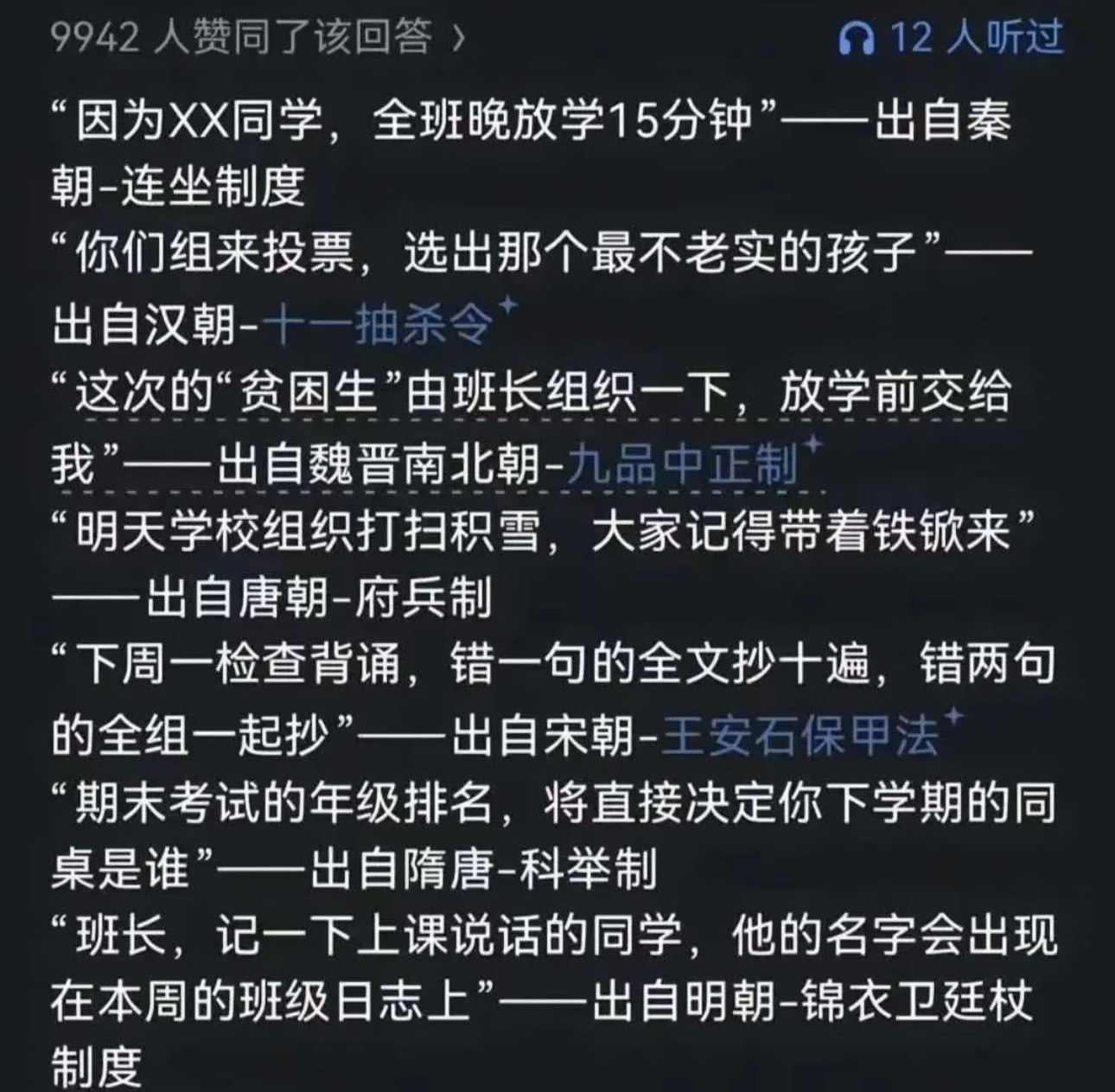

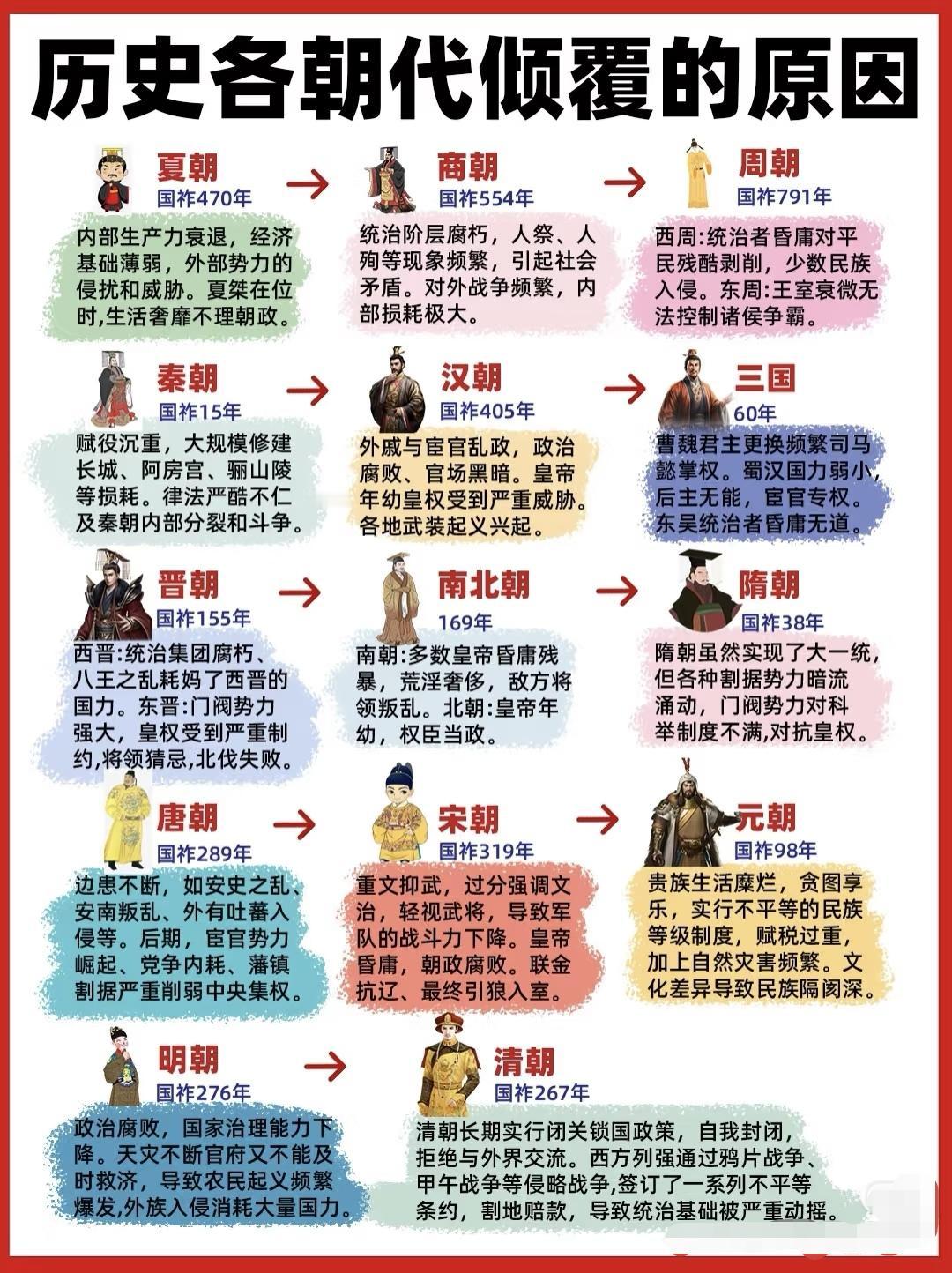

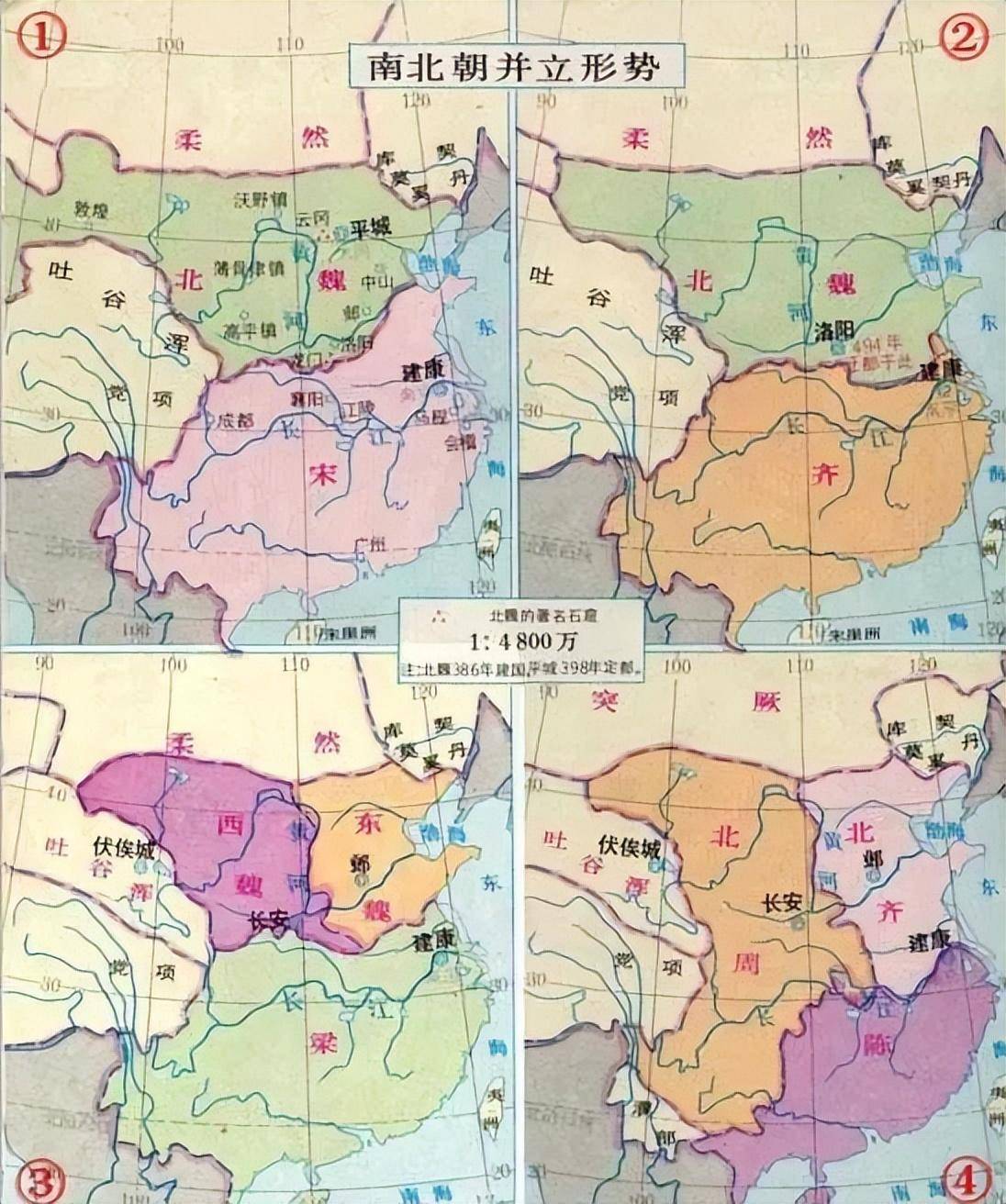

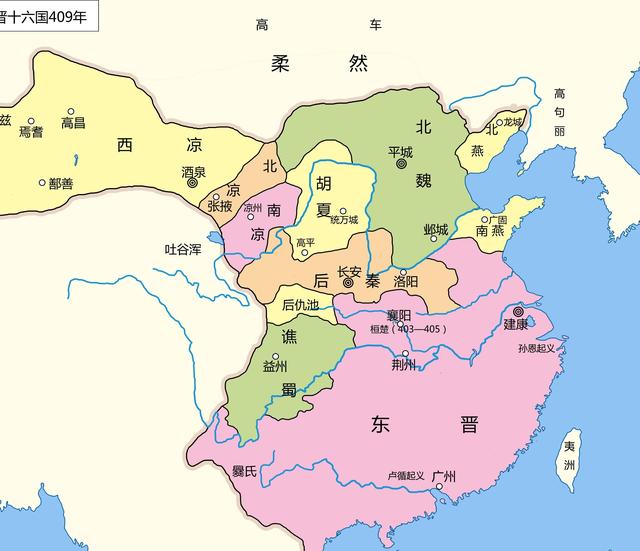

混乱的政治格局政权更迭频繁南北朝时期,堪称一场政权更迭的 “走马灯” 大戏 。先看南朝,420 年,刘裕代晋建立刘宋,开启南朝篇章。可这之后,皇位就像烫手山芋,频繁易主。刘宋历经九帝,短短 60 年就被萧道成的南齐取代;南齐更是 “短命”,仅 23 年便谢幕,萧衍顺势建立南梁;南梁也没逃过命运的捉弄,在侯景之乱的冲击下摇摇欲坠,最终被陈霸先的南陈取代,而南陈在 32 年后被隋朝所灭。

北方的局势同样复杂。北魏于 386 年由拓跋珪建立,在太武帝拓跋焘时统一北方,风光一时无两。但好景不长,534 年,北魏分裂为东魏和西魏,这对 “兄弟” 政权分别被北齐和北周取代。之后,北周又灭掉北齐,统一北方,可仅仅 4 年后,杨坚就篡周建隋,结束了北朝的历史 。短短一百多年间,南北合计出现了九个主要政权,让人眼花缭乱。

如此频繁的政权更迭,每个政权都有自己的政治制度、帝王将相和历史事件,要把这些内容都塞进教科书有限的篇幅里,实在是难上加难。就好比一本厚厚的百科全书,要浓缩成一本小册子,必然要有所取舍。

南北长期对峙除了政权更迭频繁,南北朝时期还存在着南北长期对峙的局面。南方以汉族政权为主,北方则多为少数民族政权,双方在政治、军事、文化等方面存在着巨大差异。

从军事上看,南北双方时常爆发战争,边界线犬牙交错,局势瞬息万变。著名的淝水之战,东晋以少胜多,击败前秦,保住了南方的半壁江山,也使得南北对峙的局面得以延续。此后,南朝的宋、齐、梁、陈与北朝的北魏、东魏、西魏、北齐、北周之间,战争不断,互有胜负 。

政治上,南方政权延续了东晋的门阀政治,世家大族势力强大,政治相对保守;北方政权则在少数民族的统治下,进行了一系列汉化改革,如北魏孝文帝的改革,推动了民族融合,但也引发了一些内部矛盾 。这种政治体制的差异,使得南北历史的发展轨迹截然不同,增加了历史叙述的复杂性。

这种长期对峙的局面,让历史的连贯性被打破,学生在学习过程中很难形成清晰的时间线和逻辑框架。一会儿是南朝的宫廷政变,一会儿是北朝的民族战争,很容易让人一头雾水。而且,南北双方的历史发展相互交织,很难单独讲述一方而不涉及另一方,这也给教科书的编写带来了很大的挑战。

南北朝从 420 年刘裕代晋建宋开始,到 589 年隋灭陈结束,共历经 169 年 。虽说这个时长在历史的维度里不算短,但和那些长期大一统的朝代比起来,就显得有些 “黯淡” 了。

拿汉朝来说,西汉从前 202 年刘邦称帝到公元 8 年王莽篡汉,享国 210 年;东汉从 25 年刘秀重建汉朝到 220 年曹丕篡汉,历经 195 年 ,两汉合计四百多年,在政治、经济、文化等方面都对中国历史产生了深远影响,“汉” 甚至成为了一个民族的称谓。唐朝从 618 年李渊称帝到 907 年朱温篡唐,国祚 289 年,是中国封建王朝的鼎盛时期,在国际上都享有盛誉,至今海外还有 “唐人街”。

相比之下,南北朝虽然在民族融合、文化发展等方面有着独特的贡献,但在历史长河中的地位不够突出,对中国整体历史进程的影响难以与汉、唐等朝代相媲美,在教科书有限的篇幅里,自然难以得到详尽的介绍。

动荡不安的社会环境南北朝时期,战争就像家常便饭,从未真正停歇。各方势力为了争夺领土、资源和权力,频繁发动战争,百姓苦不堪言。据统计,南北朝时期发生的大规模战争就多达数百次,平均每年都有战争爆发。

在这样的环境下,社会秩序荡然无存,治安状况极度恶化。盗贼横行,百姓的生命和财产安全毫无保障。为了躲避战乱和盗贼,许多人被迫背井离乡,四处逃亡,形成了大规模的流民潮。这些流民居无定所,食不果腹,生活陷入了绝境 。

长期的战乱还使得经济遭到了毁灭性的打击。农业生产无法正常进行,大量农田荒废,粮食产量锐减,导致饥荒频发。商业活动也受到了严重的阻碍,城市经济萧条,物资匮乏,物价飞涨。原本繁华的中原地区,变得满目疮痍,一片衰败景象 。

这种动荡不安的社会环境,使得南北朝时期难以形成稳定的社会秩序和文化传承,在教科书中也难以作为典型的历史发展阶段进行讲解,毕竟教科书更侧重于展示历史发展的主流脉络和相对稳定的时期 。

有限的文化影响力文化成就的相对逊色南北朝时期,虽说在文化上也有自己的独特之处,但和汉唐等盛世比起来,确实有些 “相形见绌” 。

在文学领域,唐朝有李白、杜甫、王维等一大批杰出诗人,他们的诗作题材广泛,风格各异,或豪放飘逸,或沉郁顿挫,或清新自然,不仅在当时广为流传,而且对后世文学的发展产生了深远影响,成为中国文学史上的经典之作 。汉朝的汉赋,气势恢宏,辞藻华丽,司马相如的《子虚赋》《上林赋》,班固的《两都赋》等,展现了大汉王朝的雄浑气魄和文化底蕴。

反观南北朝,虽然也出现了陶渊明、谢灵运、庾信等文人,陶渊明的田园诗清新自然,谢灵运的山水诗开创了山水诗派,庾信的作品融合了南北文风,但从整体文学成就和影响力来看,难以与汉唐文学相提并论 。而且南北朝时期的文学作品多局限于宫廷和贵族阶层,受众面较窄,缺乏像唐诗宋词那样广泛的群众基础和社会影响力。

哲学方面,春秋战国时期的百家争鸣,儒家、道家、墨家、法家等众多思想流派相互碰撞、交流,为中国哲学的发展奠定了坚实基础,其思想影响贯穿了整个中国历史。而在南北朝时期,虽然玄学盛行,佛教、道教也得到了进一步发展,但并没有形成具有划时代意义的哲学思想体系和伟大的思想家,难以在历史长河中留下浓墨重彩的一笔 。

科技上,四大发明中的造纸术在东汉时期得到改进,印刷术在唐朝开始出现雏形,火药在唐朝末年应用于军事,这些发明对世界文明的发展进程产生了革命性的影响。南北朝时期,虽然贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,祖冲之将圆周率精确到小数点后第七位,领先世界近千年,但这些科技成果相对较为孤立,没有形成系统性的科技革命,对社会发展的推动作用也相对有限 。

正是因为南北朝在文学、哲学、科技等方面缺乏具有广泛影响力和划时代意义的成就,使得它在教科书中难以作为重点文化时期进行大篇幅的呈现。

文化传播与传承的困境除了文化成就本身的相对逊色,南北朝时期的文化传播和传承也面临着诸多困境 。

当时,战乱频繁,社会动荡不安,百姓连基本的生存都成问题,根本无暇顾及文化的学习和传承。学校教育遭到严重破坏,许多书院、学府被迫关闭,学子们流离失所,无法安心求学。例如,在北魏末年的六镇起义和尔朱荣之乱中,北方的文化教育设施遭到了极大的破坏,大量的书籍被焚毁,学者被迫逃亡,文化传承出现了严重的断层 。

而且,由于南北长期对峙,政治、经济、文化等方面存在着巨大差异,导致文化交流受到了很大的限制。南方和北方的文化发展各自为政,缺乏有效的沟通和融合。即使有一些文化交流活动,也往往受到战争和政治因素的干扰,难以持续深入地开展 。

这种文化传播和传承的困境,使得南北朝时期的文化难以像其他朝代那样得到广泛的传播和传承,在教科书中也就难以像其他时期的文化那样得到充分的展现。就像一颗被深埋在泥土里的种子,还没来得及发芽开花,就被历史的尘埃所掩埋 。

古代史学家对南北朝时期的记载,存在着相对较少且分散的问题,这给后世教科书编写者获取资料带来了极大的困难 。

在古代,史学的发展受到诸多因素的制约。南北朝时期,政权更迭频繁,社会动荡不安,这使得史学家们难以像在大一统时期那样,系统、全面地记录历史。许多史书在战乱中散失,或者因为政治因素而被篡改、销毁,导致留存下来的史料十分有限 。

而且,南北朝时期的史书大多是由私人撰写,缺乏官方的统一组织和规范。这些私人史家往往受到自身立场、视野和资料来源的限制,对历史事件和人物的记载存在着片面性和主观性。比如,南朝的史书可能会偏袒南朝政权,对北朝的历史有所贬低;北朝的史书则可能对南朝的成就视而不见 。

像《宋书》是南朝梁沈约所著,虽然是一部重要的南朝史书,但在记载北朝历史时,就存在着不少偏见和错误。它对北魏等北方政权的描述,往往带有歧视性的色彩,不能客观地反映当时的历史事实 。这种分散且带有主观性的记载,让教科书编写者在筛选和整理资料时,面临着重重困难,难以从中选取具有代表性和客观性的内容纳入教科书 。

现代研究的相对滞后与其他朝代相比,现代对南北朝的研究起步较晚,成果也相对较少,这使得在教科书编写时,可参考的资料不够丰富 。

在很长一段时间里,学术界的研究重点主要集中在秦汉、唐宋等大一统朝代,对南北朝这样的分裂时期关注较少。直到 20 世纪以来,随着史学研究的不断深入和拓展,南北朝历史才逐渐进入学者们的视野,但相较于其他热门朝代,研究的广度和深度仍显不足 。

研究资料的匮乏也是一个重要原因。南北朝时期距今已有一千多年的历史,许多原始资料已经失传,现存的史料又多为残篇断简,给研究工作带来了很大的障碍。虽然近年来考古发掘不断有新的发现,为南北朝研究提供了一些新的资料,但这些资料的解读和整合还需要时间和深入的研究 。

在这种情况下,教科书编写者在编写关于南北朝的内容时,可依据的权威研究成果和学术共识相对较少,难以全面、深入地展现这一时期的历史风貌。这也导致了南北朝在历史教科书中的内容相对简略,难以像其他朝代那样得到详细的介绍 。

被 “冷落” 却不该被遗忘综上所述,历史教科书对南北朝介绍较少,是政权更迭频繁、南北长期对峙、时代短暂动荡、文化影响力有限以及历史记载与研究不足等多种因素共同作用的结果 。但这并不意味着南北朝就不值得我们去了解和研究。

在民族融合方面,南北朝时期是一个重要的转折点。北方少数民族政权的汉化改革,促进了不同民族之间的交流与融合,为中华民族的发展注入了新的活力。南方汉族与少数民族之间的融合也在不断进行,为南方地区的开发和发展奠定了基础 。

文化上,虽然南北朝的文化成就相对逊色,但也有着独特的魅力。佛教在这一时期得到了广泛传播,石窟艺术如龙门石窟、云冈石窟等,成为了佛教艺术的瑰宝,展现了当时高超的艺术水平和独特的审美风格 。

科技领域,《齐民要术》系统地总结了 6 世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对后世农业的发展产生了深远影响;祖冲之对圆周率的精确计算,不仅体现了当时数学领域的高度发展,也为后世科学研究提供了重要的参考 。

南北朝就像一座被尘封的宝藏,虽然在历史教科书中 “低调”,但在中国历史上有着独特的价值和意义。它是中国历史发展的重要阶段,见证了民族的融合、文化的传承与创新。希望通过今天的探讨,能让大家对南北朝时期有更多的兴趣,去深入挖掘这段历史背后的故事 。