三界信仰谱系:苯教、萨满与巫术的历史文化溯源

在人类早期精神文明的版图中,苯教、萨满信仰与巫术如同三条交织却又独立的河流,承载着不同族群对宇宙、生命与超自然力量的认知。它们虽起源于不同地域、依托于不同文化语境,却共同构成了原始信仰体系的重要分支,深刻影响了后世宗教、民俗与社会结构的形成。

一、苯教:青藏高原的 “本土信仰根基”

(一)历史脉络:从象雄文明到佛苯交融

苯教是青藏高原最古老的原生信仰体系,其起源可追溯至公元前 10 世纪前后的象雄文明(今西藏阿里地区及周边)。早期苯教被称为 “原始苯”,以自然崇拜、精灵崇拜为核心,认为天地间存在 “三界”—— 天上的 “赞”(神灵)、地上的 “年”(山神)、地下的 “鲁”(水神),人类需通过仪式维系三界平衡。

公元 7 世纪吐蕃王朝崛起后,苯教成为王室信仰,逐渐形成系统化的教义与仪式体系,出现了专业神职人员 “苯波”(祭司),负责祭祀、占卜、祈福及驱邪。公元 8 世纪后,佛教传入吐蕃,苯教与佛教经历了冲突、融合的过程:部分苯教吸收佛教因果、轮回观念,形成 “雍仲苯教”(今主流苯教),保留了煨桑、朵玛供奉、转经筒(苯教为左旋)等核心仪式;另一部分则延续原始传统,在藏区边缘地带传承。

(二)文化内涵:人与自然的 “共生性崇拜”

苯教的文化核心是 “敬畏自然、顺应天地”。在其认知中,山川、湖泊、草木皆有灵性,如念青唐古拉山被视为 “众神之王”,纳木错被尊为 “圣湖”,人们需通过 “煨桑”(燃烧松枝、青稞等祭品)与神灵沟通,祈求风调雨顺。此外,苯教重视 “生命与宇宙的对应”,认为人体的 “三脉七轮” 与天地三界相呼应,仪式中常用松赞(经幡)、嘛呢石传递信仰力量,这些文化符号至今仍是藏区民俗的重要组成部分。

二、萨满信仰:北方族群的 “通灵者传统”

(一)历史脉络:跨地域的 “游牧文明信仰共同体”

萨满信仰并非单一宗教,而是广泛存在于欧亚大陆北方游牧族群(如西伯利亚的通古斯人、中国东北的鄂温克族、鄂伦春族、蒙古族等)的信仰体系,其历史可追溯至新石器时代。“萨满” 一词源自通古斯语 “saman”,意为 “与神灵沟通的人”,是族群中连接 “人” 与 “超自然世界” 的核心角色。

早期萨满信仰以 “万物有灵” 为基础,在渔猎、游牧生活中,族群依赖萨满预测天气、寻找猎物、治疗疾病。公元 10 世纪后,随着蒙古族、满族等族群建立政权,萨满信仰逐渐与政治结合:蒙古族萨满曾参与部落盟会占卜,满族萨满则在入关前承担祭祀祖先、祈福战事的职责。近代以来,虽受佛教、伊斯兰教等宗教影响,萨满信仰在部分族群中仍以 “家萨满”(家族传承)、“野萨满”(民间自发)的形式存续,如鄂温克族的 “熊祭”、蒙古族的 “祭敖包” 均保留萨满仪式痕迹。

(二)文化内涵:“出神通灵” 的仪式与符号

萨满信仰的核心是 “萨满的通灵能力”。仪式中,萨满通常身着缀有铜铃、兽骨的 “神帽”“神裙”,手持 “神鼓”(鼓面多为兽皮,鼓柄饰有羽毛),通过敲击神鼓、吟唱神歌进入 “出神状态”,声称能 “灵魂出窍” 与神灵、祖先对话。其崇拜对象兼具自然性与祖先性:既敬畏 “长生天”(蒙古族)、“山神”(鄂伦春族),也尊崇部落祖先的 “英灵”,认为祖先会通过萨满守护族群。这种 “人 — 神 — 祖” 的连接模式,塑造了北方族群重视集体、敬畏传统的文化性格。

三、巫术:人类早期的 “实用型超自然实践”

(一)历史脉络:从生存需求到文化分化

巫术是人类最古老的超自然实践之一,其起源早于系统宗教,可追溯至旧石器时代晚期 —— 当时人类为应对狩猎失败、疾病、自然灾害等生存危机,尝试通过特定动作、语言与 “超自然力量” 沟通。不同于苯教、萨满信仰的 “体系化”,巫术更强调 “实用性”:以 “达成具体目的” 为核心,如 “狩猎巫术”(模仿猎物动作祈求捕获)、“ healing 巫术”(用草药结合咒语治疗疾病)、“祈福巫术”(通过祭品祈求丰收)。

随着人类社会发展,巫术逐渐分化:在古埃及、两河流域,巫术与王权、宗教结合,成为祭司阶层的 “神圣技艺”(如古埃及的 “亡灵巫术”,通过咒语保护死者灵魂);在欧洲中世纪,巫术被基督教视为 “异端”,经历了 “猎巫运动”(15—17 世纪)的压制,逐渐转向民间秘密传承;在中国先秦时期,巫术与占卜结合,形成 “巫祝” 体系(如甲骨文中的 “贞人” 通过龟甲占卜解读天意),后融入道教仪式,成为民间信仰的重要组成部分。

(二)文化内涵:“交感与模仿” 的思维逻辑

巫术的核心思维是 “交感律” 与 “模仿律”(英国人类学家弗雷泽提出):前者认为 “相互接触过的事物,即使分离后仍存在联系”(如用头发、指甲施行巫术,认为其与主人灵魂相关);后者认为 “模仿某一行为,就能引发相应的结果”(如用针扎 “巫毒娃娃”,模仿伤害他人的动作)。这种思维虽不符合现代科学逻辑,却反映了早期人类 “试图掌控未知” 的渴望。此外,巫术仪式通常伴随特定符号(如符咒、图腾)、工具(如巫杖、水晶、草药),这些元素后来逐渐融入宗教艺术、民俗仪式中,如欧洲民间的 “五芒星” 符号、中国民间的 “门神” 画像,均带有巫术文化的痕迹。

四、三者的关联与影响:原始信仰的 “共同遗产”

苯教、萨满信仰与巫术虽存在显著差异(苯教有系统教义,萨满信仰以 “通灵者” 为核心,巫术侧重 “实用目的”),却共享 “万物有灵” 的原始认知,且在历史中存在交融:如苯教吸收过青藏高原的本土巫术仪式,萨满信仰中的 “驱邪” 环节带有巫术特征。

从文化影响来看,三者共同塑造了人类早期的精神世界:苯教奠定了藏区 “自然与信仰共生” 的文化底色;萨满信仰维系了北方族群的集体记忆与身份认同;巫术则为后世宗教提供了仪式基础(如佛教的 “加持”、道教的 “符咒” 均借鉴巫术元素),同时深刻影响了民俗生活 —— 如今民间的 “本命年戴红绳”“祭祀祖先” 等习俗,仍能看到原始信仰的影子。

这些古老的信仰体系,虽历经千年变迁,却始终是人类文明的 “精神活化石”,让我们得以窥见先祖对宇宙、生命与信仰的最初思考。

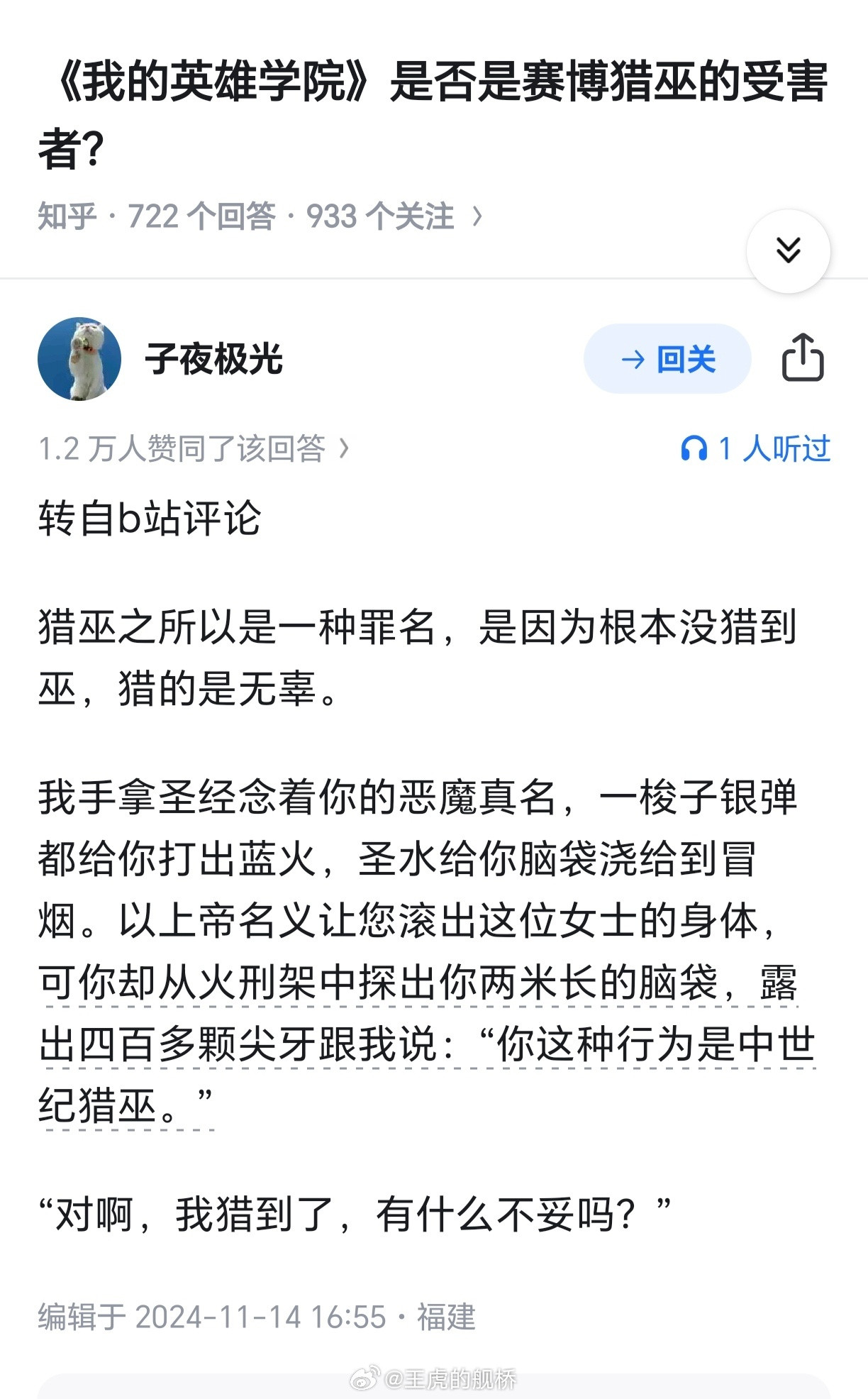

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为157-210758的文殊菩萨唐卡:

![没有金刚杵别惹伏地魔[汗]](http://image.uczzd.cn/1906306697462826021.jpg?id=0)

评论列表