发表在PRL题为《Quantum Delocalization of a Levitated Nanoparticle》的研究代表了量子物理学领域的一个重大飞跃,其核心在于成功地将一个相对宏观的固体机械振子——一个悬浮的纳米粒子——制备成一个量子离域态,其相干长度显著超越了其零点运动的极限。这项工作不仅有力地拓展了量子力学的适用范围,也为未来探索宏观量子现象和开发超灵敏量子传感技术奠定了基础。

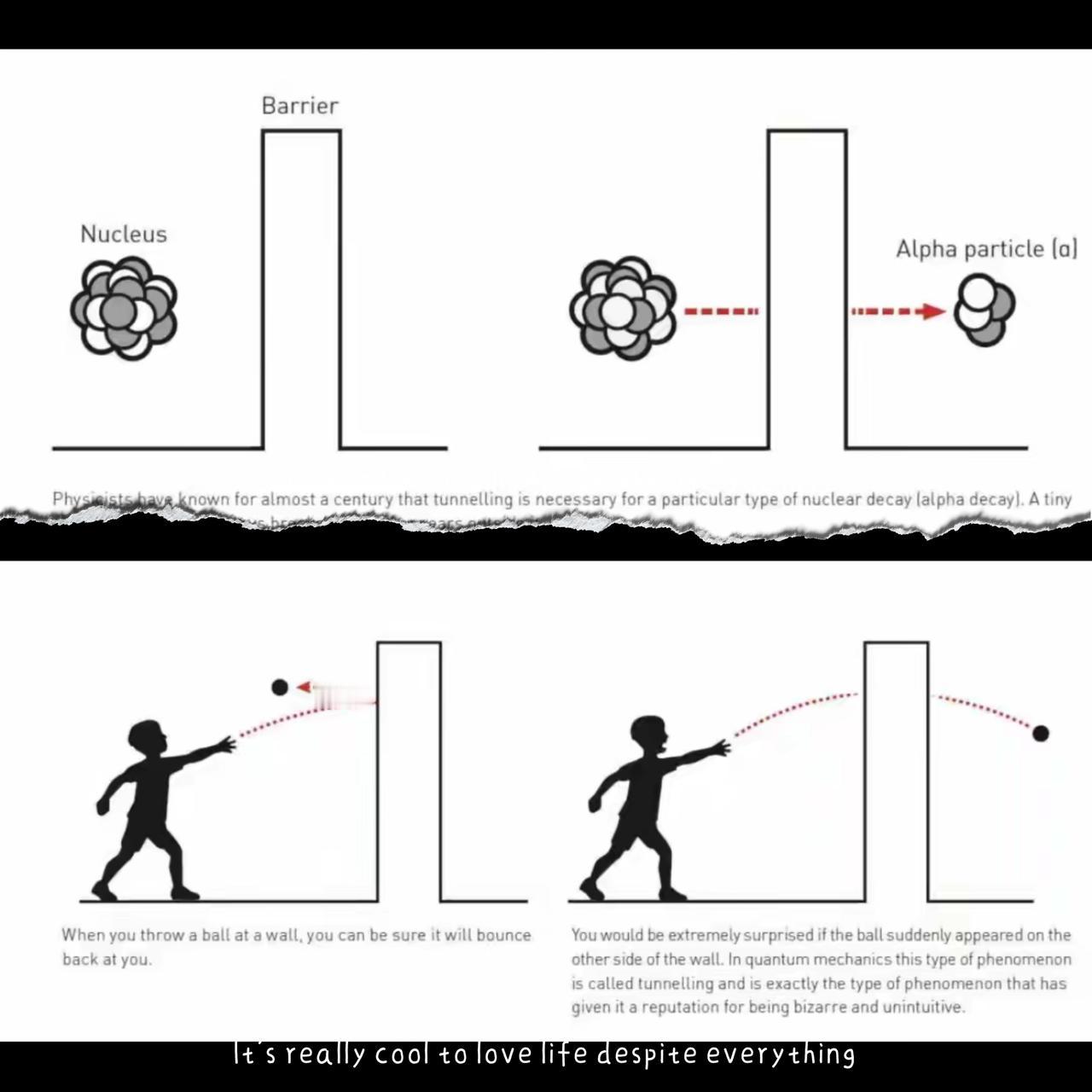

量子力学的标志性特征,如波粒二象性和量子叠加,在原子和分子等微观系统中得到了充分验证。著名的双缝实验证明了这些粒子可以相干地延伸至远大于其自身尺寸的距离。然而,随着物体质量和复杂性的增加,这种精妙的量子特性会迅速被环境引起的退相干所破坏,使得它们回归到我们日常观察到的经典行为。

机械振子,尤其是固态物体,是连接微观量子世界与宏观经典世界的理想桥梁。近年来,科学家已能将这些振子的运动冷却到量子基态,即其所能达到的最低能量态,但其相干长度仍受限于零点运动的尺度,通常在亚原子级。

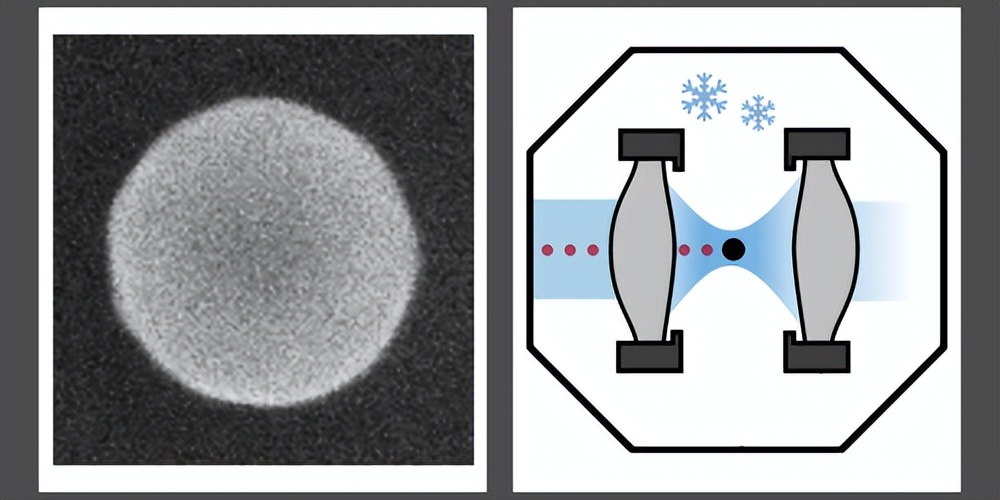

为了突破这一限制,研究选择了光学悬浮纳米粒子作为实验平台。与固定(系绳)的机械振子不同,光学悬浮具有两大核心优势:

极低的退相干:在超高真空和低温环境下,悬浮粒子几乎没有机械损耗或与周围气体分子的碰撞,最大程度地减少了环境退相干。

可调谐的限制势:用于捕获粒子的光镊的强度可以被精确地快速调制。这意味着可以任意改变甚至暂时“关闭”限制势的刚度,为量子态工程提供了前所未有的控制能力。

二、 实验方案:调制限制势实现相干扩张实现量子离域的关键在于在保持高纯度(即极低热噪声)的同时,增加粒子的位置不确定性。研究人员采用了一个巧妙的三步协议:

基态冷却 :首先,通过反馈冷却等先进技术,将悬浮纳米粒子(如直径约 100 nm 的二氧化硅纳米球)的质心运动冷却到接近其基态,使其运动的初始量子涨落仅由零点运动决定。

相干离域:这是协议的核心。研究人员通过快速调制(降低)光镊激光的功率,减小了限制势的弹簧常数。这导致粒子的量子波函数在没有附加热噪声的情况下,相干地在空间中扩张。这种动力学过程类似于物质波干涉仪中的扩展阶段。

重新捕获与测量:在波函数达到最大离域时,研究人员会快速将激光功率(限制势刚度)调回初始值,重新捕获纳米粒子。通过量子限制的位置测量结合逆推滤波等方法,可以精确地推断出离域态的相干长度和纯度。

实验结果表明,通过这种限制势的调制技术,研究团队实现了超过三倍的初始相干长度增益,并且最大程度地抑制了光子反冲加热等主要的退相干源。更重要的是,这种扩张是相干的,这意味着离域态的扩展波动源于基本的量子不确定性,而非实验噪声。在相空间中,这种相干扩张表现为动量挤压,这是一种宝贵的量子资源。

三、 深远意义与未来展望“Quantum Delocalization of a Levitated Nanoparticle”的成功不仅是悬浮光力学领域的技术突破,其科学意义也极为深远:

1. 检验宏观量子理论:该实验向验证宏观量子力学迈出了决定性的一步。它推动了量子相干性可观测的质量和尺寸极限。未来的目标是实现与纳米粒子自身尺寸相当的离域尺度(∼10^−7 m),这将进入一个极具挑战性的宏观量子实验的关键区域,例如进行大型固态物体的物质波干涉实验,直接检验量子叠加原理在宏观尺度上的有效性,并对可能的波函数坍缩模型提出严格限制。

2. 量子增强传感:通过该协议产生的动量挤压态是量子增强传感的理想资源。具有低动量不确定性的量子态(即高度离域但被“挤压”的态)可以显著提升悬浮粒子对微弱外力的敏感度,包括重力测量和暗物质/暗能量搜索等新型物理学实验。

总而言之,通过对光镊势能的精确、动态控制,这项工作成功地在纳米粒子这一宏观尺度的物体上展示了非平凡的量子特性。它不仅巩固了悬浮光力学作为前沿量子实验平台的地位,也为我们理解量子到经典的转变,以及开发下一代量子技术打开了新的大门。