3月30日,总部位于德国慕尼黑的伊萨尔航天(Isar Aerospace),在挪威北部安多亚(Andøya)发射场实施了自研光谱号(Spectrum)运载火箭首次飞行试验。

这是欧洲第一次在境内开展入轨发射(苏联/俄罗斯除外),也是欧洲新兴民营火箭公司头一回尝试这类任务。但很遗憾,火箭在起飞后仅十几秒即告姿态失控,随后发动机关闭,箭体坠落,任务失利。

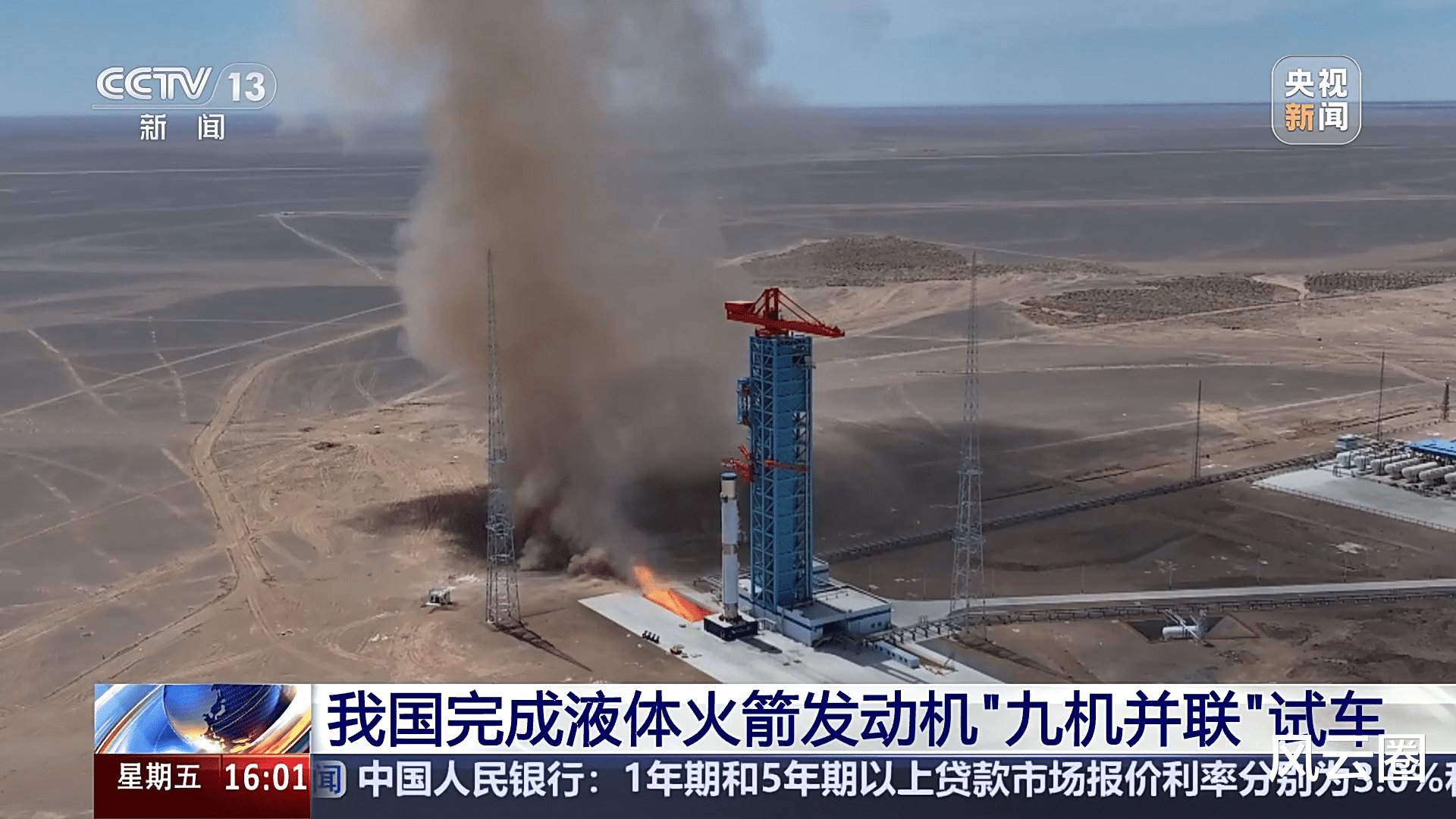

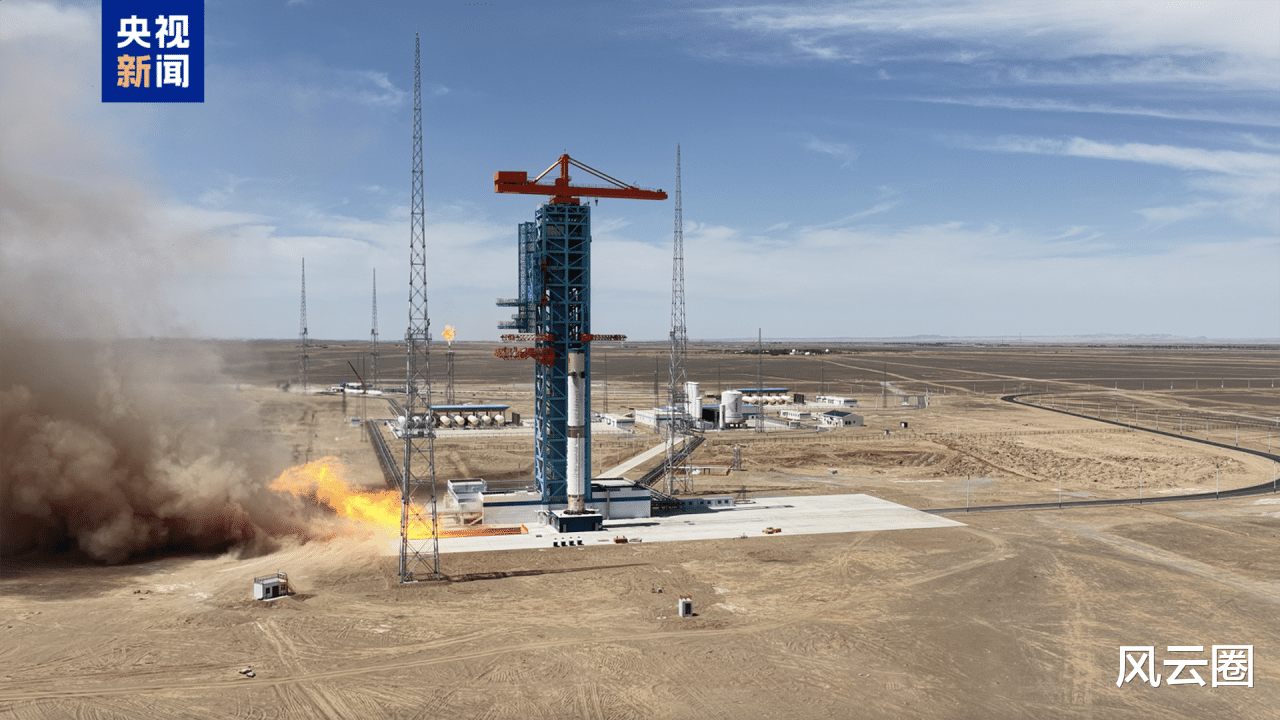

6月20日中午,随着一声点火口令,蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭一级动力系统,稳稳地固定在发射工位上,9台“天鹊”液氧甲烷发动机按照精确的时序分批点火咆哮!

短短40秒内,它们不仅展示了澎湃的动力,还灵活地完成了推力大小调节和发动机喷管方向摆动测试等关键动作,最终有序关机。这场“终极大考”,朱雀三号交出了满分答卷,标志着它离今年震撼首飞又近了一大步!

为啥说是“终极大考”?这次试车可不一般,一口气创下了中国航天的四个“首次”!

中国有史以来推力最大的液体火箭地面试车!

第一次成功搞定“七台以上发动机并联”这种高难度操作!九台发动机一起干活,协调一致不出岔子,难度系数爆表。

新一代可重复使用火箭的完整第一级(一子级),首次完成点火大考! 这意味着整个最核心的回收部分,从结构到动力到控制,作为一个整体接受了最严苛的检验。

首次在真正的发射工位上进行商业火箭的动力系统试车!不再是专门的试车台,而是未来真正要飞起来的地方,意义非凡!

这次试车,就是朱雀三号乃至中国可复用火箭从“图纸构想”迈向“真实飞行”、从“能不能造”到“能不能飞”、“能不能安全回来再用”的最关键一步!它检验的不仅是火箭本身行不行,还有发射场设施扛不扛得住,以及整个任务流程、管理机制是否高效可靠。可以说,这是我国商业航天安全、高效发展道路上一次里程碑式的验证。

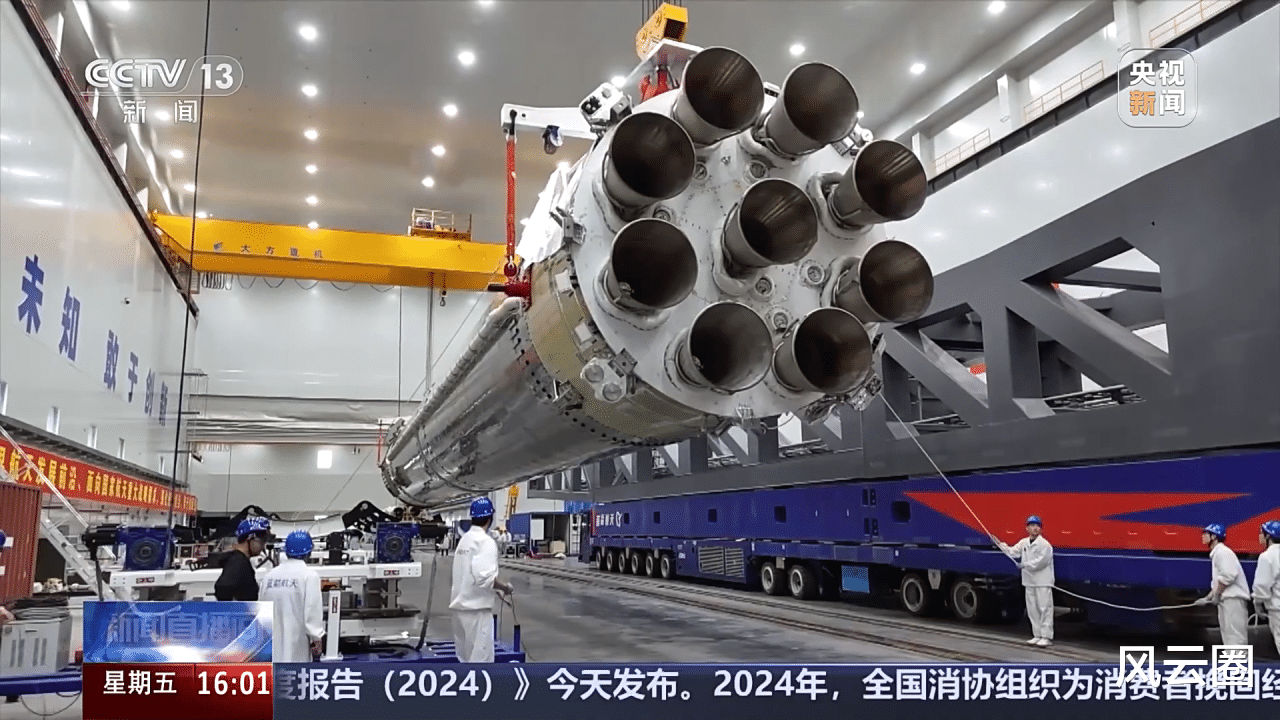

为什么非得搞“九机并联”这么复杂?这跟火箭“能回来”息息相关!

早在上世纪五六十年代,航天先驱们就意识到,火箭最贵的部分就是发动机和箭体本身。如果能像飞机一样重复使用,哪怕只是第一级,成本就能大幅降低!

虽然像航天飞机这样的尝试不算太成功,但2015年SpaceX的猎鹰9号用实践证明了:火箭回收,真的可行!而猎鹰9号第一级最显眼的特点,除了能收放的“腿”,就是那9台并联的发动机了。

奥秘在于:火箭起飞时是个装满燃料和货物的“大胖子”,需要巨力推离地面;但当它完成任务、第一级独自返回时,燃料所剩无几,重量可能不到起飞时的十分之一,是个“轻飘飘”。 单台火箭发动机,推力通常最多只能调低一半左右,根本满足不了从“大力推胖子”到“轻柔扶瘦子”的巨大需求。

怎么办?多台发动机,特别是7台以上并联就派上用场了!起飞时,九台全开,力拔山兮气盖世;返回着陆时,只需要点着一两台甚至一台发动机,就能提供恰到好处的、可控的小推力,实现那精妙绝伦的“指哪落哪”。

所以你看,无论中美,无论是靠“腿”着陆、还是未来可能用“筷子夹”(机械臂捕获)或海上平台,但凡想搞火箭回收的,基本都采用了这种多机并联的设计。咱们中国的长征十号(登月火箭)、长征十二号系列、朱雀三号、天龙三号等,走的都是这条路。

九机并联好处多,但难度也极大!发动机挤在一起,力、热、电、磁各种效应互相干扰,牵一发而动全身。设计不好,轻则性能打折,重则直接失败。目前,全球只有美国成功实现了多机并联的飞行验证。而这次朱雀三号的试车成功,表明我们在这条艰难但正确的道路上,已经取得了关键性突破!

蓝箭航天这次成功,意义远超一次火箭测试!它不仅验证了朱雀三号首飞在望,更从技术上证明了“在发射工位进行动力试车”这条新路在中国完全行得通!

同时,它也成功跑通了相关的监管流程和操作规范,为整个中国商业航天探索出了一套安全、高效、经济的“大考”新模式。这套经验,可以被全行业借鉴,加速中国商业航天的技术迭代和健康发展!