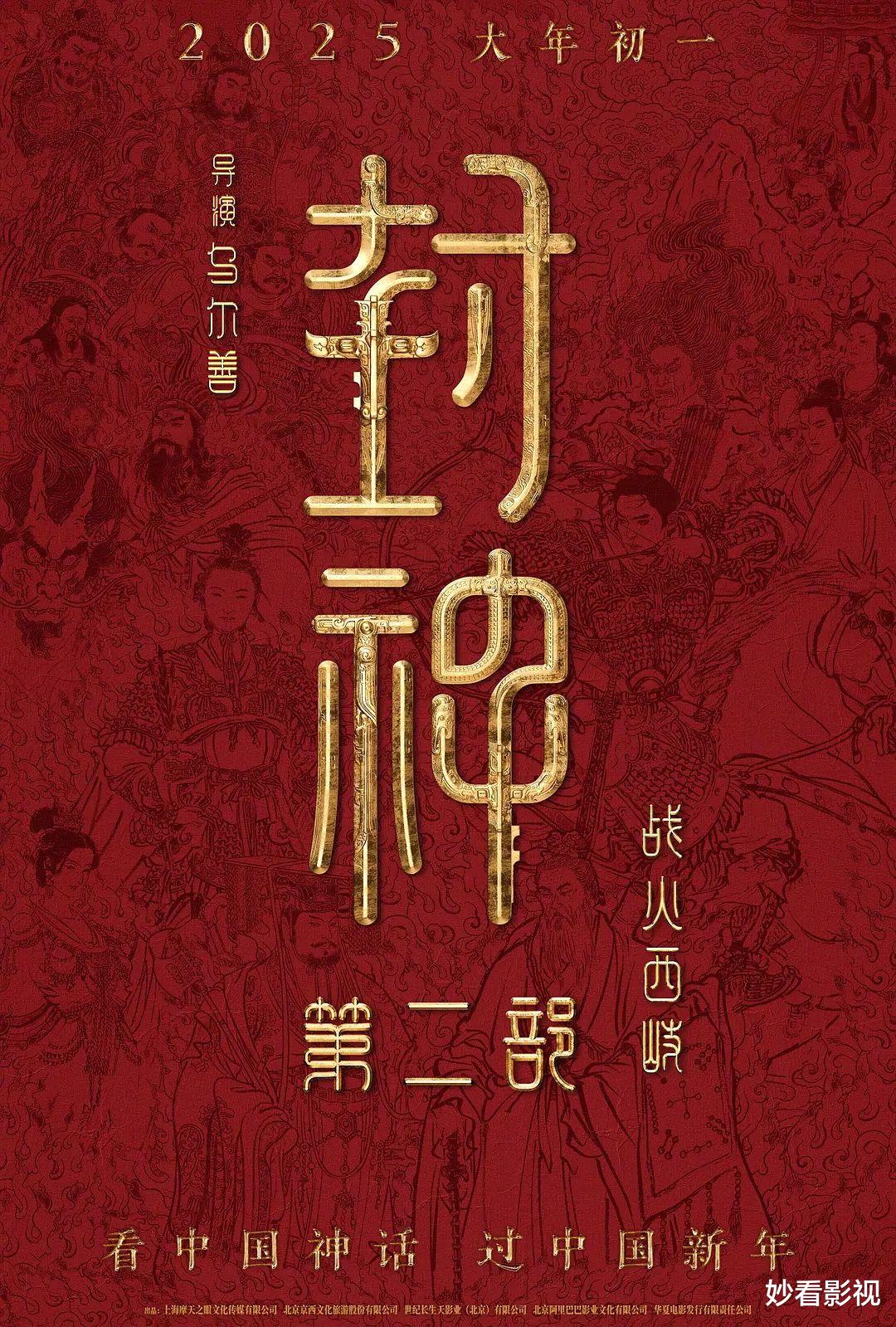

叙事特效文化全崩——《封神第二部:战火西岐》

今天聊聊中国电影《封神第二部:战火西岐》。

片名Creation of The Gods Ⅱ: Demon Forces Demon (2025),别名封神第二部 / 封神三部曲之魔道争锋 / 封神三部曲2 / 封神演义系列·龙之战2。

作为“封神三部曲”中承上启下的关键一部,《封神第二部:战火西岐》自上映起就陷入巨大的争议。

这部原本被寄予厚望的神话史诗大片,在叙事节奏、人物塑造、视觉呈现乃至文化内核上,都呈现出一种难以忽视的断裂感。它或许仍算得是话题性很强的商业片,但作为承载着中国经典神话IP的作品却显得单薄失格。

电影延续第一部的故事线,姬发回到西岐后面对商朝大军的征伐,在姜子牙和昆仑仙人的帮助下守护西岐。

这该是一场神仙斗法、家国情怀交织的史诗大戏,可实际呈现出来的,却是主线模糊、支线混乱的拼凑之作。

剧情主轴并不复杂,但叙事处理却显得零碎而混乱。多条故事线并行,殷郊复活、邓婵玉出征、十绝阵、姬发与邓婵玉的情感线等等,彼此之间缺乏有机串联,更像是一场又一场生硬拼接的戏码,没有凝聚成一股强有力的叙事流。

尤其令人遗憾的是,主角姬发在本片中的塑造几乎是崩塌式的。

从第一结尾那个手刃殷寿、纵马归乡的果决少年,到这一部中动不动就言降、屡屡犹豫、为情所困的软弱主帅,角色的成长弧光不能说毫无发展,至少也是全面倒退。

于适的表演空间不大,加上剧本赋予他的动机和行为逻辑充满矛盾,我们难以相信,这就是未来伐纣立周的武王。

邓婵玉前半段是飒爽女将,后半段却被生硬塞进感情线,成了衬托男主的工具人。

影片在视觉特效上的表现令人诟病。

部分场景如墨麒麟出世、十绝阵开启等确有视听冲击,但更多时候,特效呈现出一种粗糙与廉价感,况且十绝阵也是打了一折的十绝阵。

殷郊的三头六臂法相宛如网页游戏建模,缺乏质感与威压,蓝色皮肤像涂了劣质颜料,三个头的表情模糊不清,动作僵硬得像提线木偶,就连我十几年前玩的《smite》里的湿婆造型都比不过。

魔家四将虽体型巨大却行动笨拙,毫无神话中应有的压迫感,和《黑神话:悟空》游戏里的四大天王根本不在一个档次。

混天绫、青云剑等法宝的施展也未见精妙,反而显得儿戏。

可以说电影在神与魔的视觉构建上是严重失败的。

深层的原因在于电影对“封神”故事内核的把握失准。

《封神演义》虽非文学经典,但其背后蕴藏的是殷周革命之际神权、王权与道统的更迭博弈,是仙魔人妖的纷争与宿命。

原著里,阐教和截教的争斗不是好人打坏人,而是两种理念的碰撞,阐教讲天命,截教讲有教无类;姜子牙封神也不是“奖励好人、惩罚坏人”,而是给战死的魂魄一个归宿,给天庭一个新的秩序。可在这部电影里,一切都被简化成了单纯的“善恶对抗”。元始天尊与通天教主被简单划分为正邪两派,殷商代表恶,西岐代表善,缺乏原作中的复杂性与宿命感。通天教主本是三清之一,有自己的道统和理念,结果被塑造成了阴气森森的大反派,配色全是黑、灰、紫,活脱脱一个“伏地魔”翻版。姜子牙成了嘴炮军师、哪吒杨戬成了快递员、申公豹莫名其妙成了死灵法师。

好好的古典神话故事变成了和低龄美漫一样的互殴,只剩下一个平庸的王子复仇记。这种二元对立的叙事削弱了故事的厚度,更让“封神”二字失去了原有的悲悯与宏大。

导演乌尔善在创作上的取舍更令人生疑,但随着他的各种行径被扒后,观众应该已经看清了他的真面目了。

一方面,他模仿西方魔幻大片的叙事与视觉风格,却只学其形而未得其神;另一方面,他又在片中塞入大量非汉族的民俗元素,并未真正融于故事,反而显得突兀且刻意。

这种对文化符号的轻率使用,并不是为了构建东方神话的美学,而是为了潜移默化地夺舍。

一个对主体民族文化缺乏理解认同、甚至敌视的导演,是不可能拍出一部扎根于该文化精神内核的作品。封神故事诞生于中华文化的土壤,其中蕴含的伦理观念、秩序想象、神话思维皆深植于华夏文明的传统之中。抽离这些精神根基,仅仅保留人物名字和大致情节,就算画面再华丽,也只是一具空壳。

神话之所以为神话不仅在于它有宏大的场面和奇幻的情节,更在于它承载着一个民族最深远的精神追问与命运共情。我们期待的不是又一部披着东方外衣的西方魔幻仿作,而是一部真正理解中国神话精神、有魂有骨的作品。

“封神”不该是粗糙特效的堆砌,不该是老套感情线的载体,更不该是文化符号的乱炖,该是那个藏着中国人对天地、对人性思考的神话,是那个能让观众看到“我命由我不由天”的热血,是那个能唤起民族文化记忆的IP。

遗憾的是《封神2》连西方魔幻仿作都做不到,更别提拍出内核了。唯一有趣的就是,第一次看到这样整整齐齐塌房的剧组。

混乱模仿西方超英,

叙事特效文化全崩。