要想知道,秘书如何坐上当家,明朝内阁就是一个很好的例子,从洪武时期的无权无势的专职秘书,到明朝中后期“虽无丞相之名,却有丞相之实” 的格局,内阁制度的发展总共经历了初创期、发展期、强化期、鼎盛期、固化期等五个阶段,这里面也深深契合着明朝历史发展的脉络。

一、初创期(洪武 - 永乐):从 “临时顾问” 到 “固定机构”,内阁的 “合法性” 奠基。

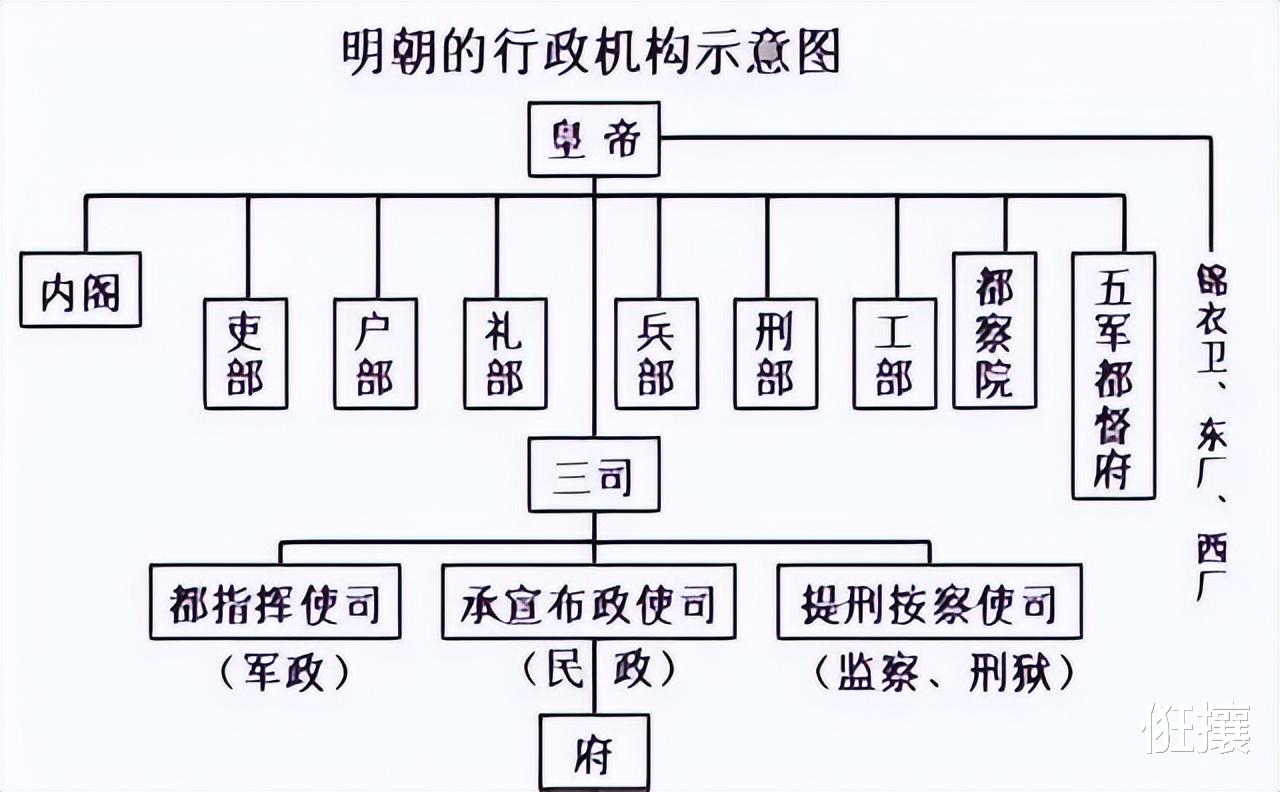

明太祖朱元璋在洪武十三年(1380年),以 “胡惟庸案” 为契机,彻底废除延续千年的丞相制。在废除丞相制度后,直接统领六部,将行政大权牢牢掌握在自己手中。这种高度集权的统治方式虽然强化了皇权,但也给皇帝带来了巨大的政务压力。废除丞相后,皇帝需亲自处理海量政务(据统计,朱元璋曾日均批阅奏折 200 余件、处理事务 400 余件),精力严重不足。

内阁制度

为缓解这一状况,朱元璋开始设立"四辅官"作为顾问,这被视为明代内阁制度的雏形。不过此时的辅政官员品级较低,仅备顾问,并无实权,反映出太祖对相权复活的深深警惕。本质是皇帝的 “私人秘书”,且朱元璋对其严格限制,防止权力反弹。

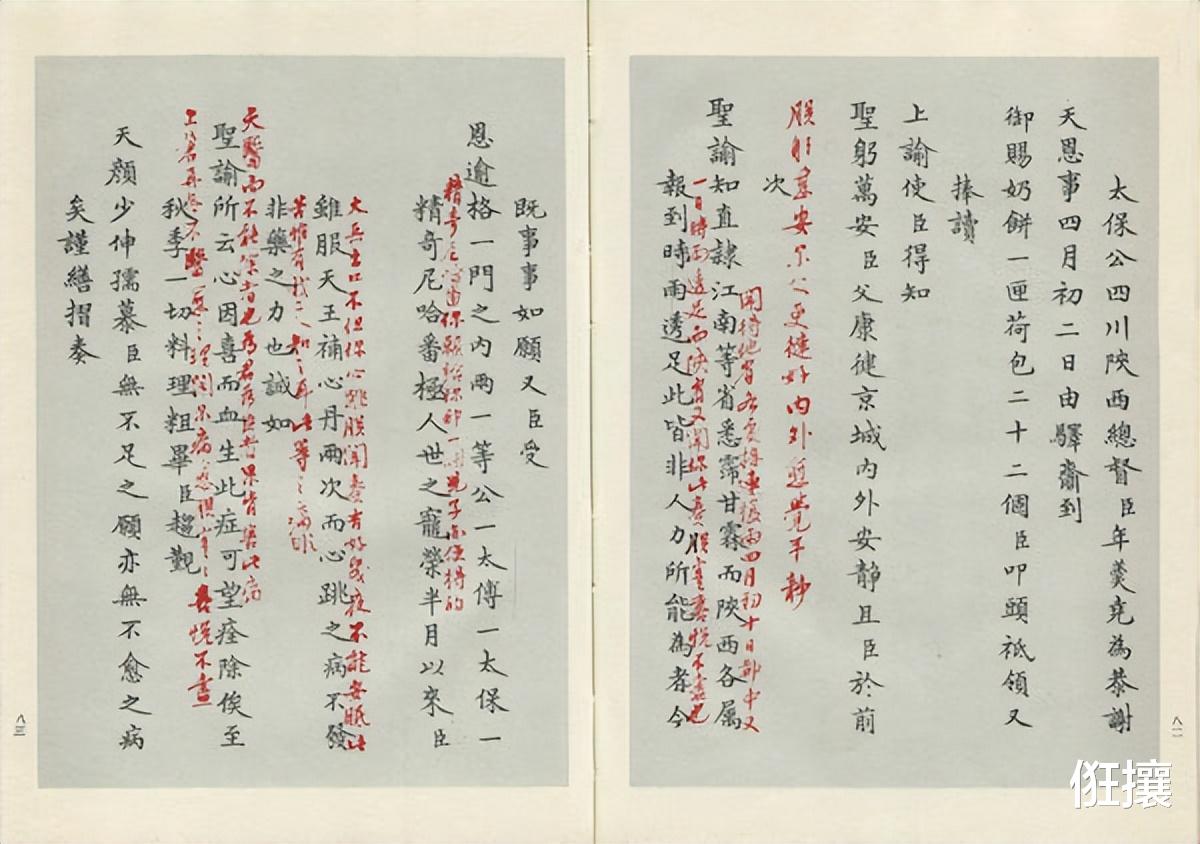

永乐时期(1403-1424年),内阁制度开始发生质的变化。明成祖朱棣以"靖难"夺位,为巩固统治,急需建立自己的决策班底。他选拔解缙等七位翰林院编修入值文渊阁,参与机务,正式确立了"内阁"的称谓。这些阁臣虽仍仅为五品官员,但凭借"票拟"权,即在奏章上附署处理意见的权力,逐渐成为皇帝决策的重要助手。

票拟和朱批

从 “被动顾问” 变为 “主动参与”:内阁开始参与 “票拟” 的雏形工作(即对奏章提出初步处理意见,写在小纸条上贴于奏章旁,供皇帝参考);从 “临时差遣” 变为 “固定机构”:内阁有了固定办公场所(文渊阁),阁臣成为常设官员,不再是皇帝临时调用的 “散官”。

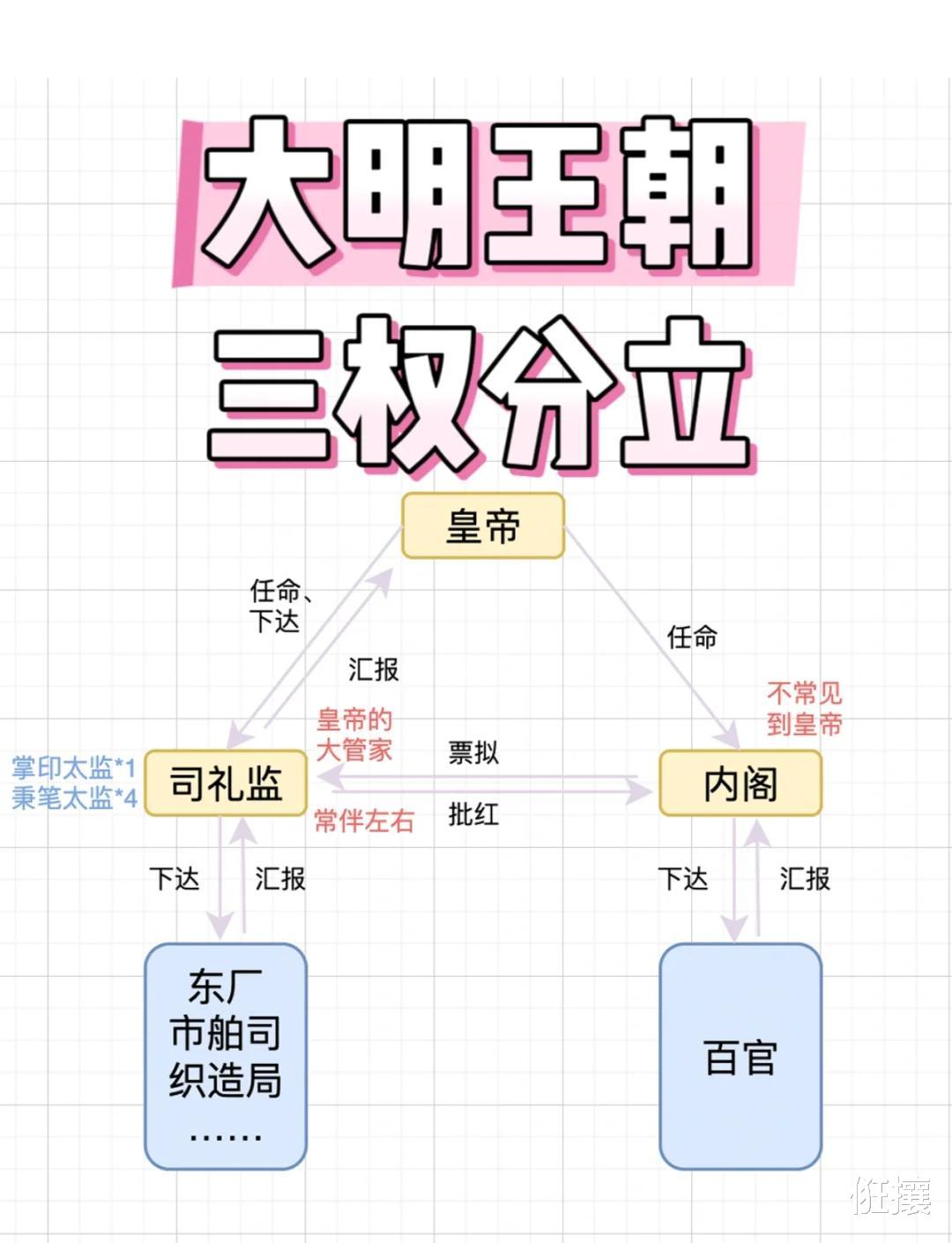

但此时的内阁仍属 “辅助机构”:票拟需皇帝最终 “批红”(用朱笔批复)才能生效,且阁臣品级低,需依附皇权,无法与六部抗衡,值得注意的是,成祖时期的内阁大学士多兼任东宫官职,这一安排为其日后权位提升埋下伏笔。

二、发展期(仁宣 - 正统):从 “低品顾问” 到 “权力枢纽”,票拟权与阁权绑定,这一阶段的关键是内阁获得 “票拟专权”+ 阁臣兼任高品级官职,正式突破 “秘书” 定位,成为连接皇权与行政系统的核心。

三杨内阁

仁宣时期(1425-1435年)被称为"内阁权始重"的关键阶段。明仁宗朱高炽曾长期监国,与杨士奇等东宫旧臣关系密切。即位后,他提升杨士奇等人品秩,并加封三公(太师、太傅、太保)衔,使阁臣地位显著提高。明宣宗朱瞻基延续这一政策,形成"三杨"(杨士奇、杨溥、杨荣)辅政的局面。此时内阁已获得"条旨"权,即对奏章提出系统处理意见的权力,其影响力开始超越六部尚书。这一变化与仁宣二帝相对温和的执政风格密切相关,他们更倾向于与大臣共治天下。

同时,宣宗为提升内阁权威,打破 “阁臣低品级” 惯例,让内阁首辅(如杨荣、杨士奇)兼任六部尚书(正二品)或太子太师(从一品),使阁臣从 “低品文官” 变为 “朝廷重臣”,拥有了指挥六部的合法性。

正统时期,皇帝年幼,内阁代行部分皇权,成了内阁壮大的开始,明英宗朱祁镇继位时年仅 9 岁,由太皇太后张氏摄政,而张氏信任内阁 “三杨”(杨荣、杨士奇、杨溥),将 “批红权” 部分委托给内阁,对于内阁票拟的意见,张氏多直接批准,甚至让阁臣代笔批红。

这是内阁首次 “代行皇权”:六部官员逐渐意识到 “听内阁指挥等同于听皇帝指挥”,开始主动向内阁汇报工作,内阁从 “辅助决策” 转向 “主导行政”,正式超越六部,成为中央最高权力机构。

内阁大学士

三、强化期:景泰至正德年间(1450-1521年),内阁权力在波动中持续增强。

土木堡之变后,于谦等大臣主导北京保卫战,文官集团地位进一步提升。虽然明孝宗朱祐樘曾试图恢复六部职权,但内阁通过控制"票拟"这一决策关键环节,已然成为行政体系的核心。值得注意的是,这一时期开始出现首辅、次辅的区分,权力层级逐渐固化。

到了明武宗时期,文管集团已经完全强大起来,明武宗甚至需要拉拢宦官集团、武将集团才能与文官集团相抗衡,但是明武宗又是个不太爱处理朝政的皇帝,所以需要依赖内阁处理政务,明朝首辅唯尊的时代似乎就此慢慢到来,明武宗后期的杨廷和,几乎可以说在朝中只手遮天,内阁制度也基本迈入了鼎盛期。

四、鼎盛期(嘉靖 - 万历):从 “权力枢纽” 到 “无冕之相”,首辅专权与阁权巅峰,这一阶段的核心是皇帝怠政 + 首辅权力集中,内阁(尤其是首辅)彻底掌控朝政,形成 “首辅专权” 格局,达到 “权势滔天” 的顶峰。

严嵩内阁

嘉靖时期(1522-1566年)是内阁权力达到顶峰的关键阶段。明世宗朱厚熜通过"大礼议"事件,借助张璁等新晋文官打击旧官僚集团,使内阁权威空前强化。彻底清洗了反对自己的官员,掌握了 “人事任免权”, 六部尚书、地方督抚的任免需经首辅推荐,皇帝仅作形式批准。

其中,严嵩任首辅 15 年,更是将阁权推向极致:他不仅掌控票拟权(甚至篡改皇帝批红),还垄断军权(直接指挥边防军)、财权(主导财政改革),其党羽遍布朝野,时人谓之 “嵩窃政二十年,溺信恶子,流毒天下”,内阁完全成为 “严家天下”,皇权被严重架空。

这一时期形成的"首辅专政"模式,使内阁首辅获得近似宰相的地位。皇帝与内阁的关系也发生微妙变化,世宗常年避居西苑,通过内阁掌控朝政,这种"垂拱而治"的方式客观上扩大了阁权。

张居正和万历

万历时期(1573-1620年)见证了内阁权力的制度性巩固。张居正改革时期(1572-1582年),内阁首辅兼领皇帝讲师(帝师)身份,通过"考成法"控制官员考核,实际掌握了国家行政大权。张居正甚至能够驳回皇帝诏令,其权力已远超历代宰相。从某种意义上说,张居正,不仅是 “首辅”,更是 “实际执政者”,他可直接任免省级官员,甚至干预皇室事务(如限制万历帝的挥霍),时人称为 “江陵(张居正籍贯)柄国,几于震主”。

虽然张居正死后遭清算,但内阁作为行政中枢的地位已不可动摇。明神宗朱翊钧长期怠政,使内阁在决策中的自主性进一步增强,形成"外廷有内阁,内廷有司礼监"的双轨制权力结构。内阁仍牢牢掌握 “票拟权”,是明代朝政的实际掌控者。

五、固化期(天启 - 崇祯):从 “无冕之相” 到 “权力博弈工具”,阁权随皇权动荡而摇摆,这一阶段的特点是宦官专权与党争加剧,内阁权力虽仍强大,但沦为皇权、宦官与党争的博弈工具,权力稳定性下降,但 “权势滔天” 的格局未变。

明代东林党人

天启至崇祯年间(1621-1644年),内阁在党争中逐渐失控。明熹宗朱由校时期,魏忠贤阉党与东林党人的斗争白热化,内阁成为权力角逐的中心舞台。崇祯帝朱由检虽铲除阉党,但频繁更换内阁成员(在位十七年更换五十位阁臣),导致行政效率低下。面对农民起义和满洲崛起的双重危机,内阁系统已无力协调全局,最终随着明朝灭亡而终结。

六、总结:明代内阁的演变呈现出几个显著特征,从临时咨询机构发展为常设决策中枢;从五品小官到一品大员的地位跃升;从单纯顾问到全面行政的权力扩张。这一过程与明代皇权运作的特点密切相关,皇帝越是怠政或年幼,内阁权力就越是膨胀。内阁通过掌控"票拟"权和人事任免权,逐步架空了六部职权,形成以文官集团为核心的新型权力结构。

明末内阁制度

然而,内阁权力的扩张也带来严重问题。后期内阁陷入党争漩涡,行政效率低下;首辅专权导致决策失衡;与六部的职权冲突削弱了国家治理能力。这些结构性缺陷在明末危机中暴露无遗,最终未能挽救王朝的覆灭。

明代内阁的兴衰历程,折射出中国传统政治中"皇权—相权"博弈的永恒命题,也为后世留下了关于权力制衡的深刻思考。内阁的权力扩张,本质是皇权与相权的 “隐性博弈” :朱元璋废除丞相制,本意是 “独揽大权”,却因皇权无法单独应对庞大的行政体系,不得不依赖内阁;而后续皇帝的怠政(如嘉靖、万历)、年幼(如英宗、熹宗),又让内阁逐步填补了 “权力真空”,最终从 “秘书班子” 演变为 “无冕之相”。

评论列表