“砰!” 一块刚从楼顶掰下来的混凝土块砸在地上,碎成了好几瓣。河南安阳的樊先生蹲在地上,手里捏着残留的碎渣,指缝里还沾着没拌匀的砂石 —— 这可是他攒了五年的 25 万,是在工地扛钢筋、在田里种玉米,省吃俭用抠出来的盖房款,如今却成了一捏就碎的 "豆腐渣"。

一、从 "盼新家" 到 "心发凉":25 万盖出 "脆骨头" 房子樊先生今年 42 岁,在村里住了半辈子老土房,眼看儿子要上初中,便咬牙决定盖栋三层小楼。为了找靠谱的施工队,他托了三个亲戚打听,最后选了邻镇的段先生团队,签合同的时候还特意加了 "保证房屋质量" 的条款。

开工那阵子,樊先生比施工队还积极。每天天不亮就去工地开门,中午给工人送水送西瓜,傍晚蹲在地基旁看工人浇筑混凝土,心里盘算着:一楼留个大客厅,二楼给儿子当卧室,三楼再整个露台晒粮食。可这股热乎劲没持续多久,就被一盆冷水浇透了。

那天周末,樊先生带着儿子去工地 "参观新家",孩子好奇地摸了摸楼顶的混凝土,没想到轻轻一抠,就掉下来一小块。樊先生赶紧上手试了试,拇指和食指一用力,混凝土 "咔嚓" 就裂了,碎渣里还能看到小石子和水泥的颗粒 —— 这哪像能承重的房顶?他再去看墙面,有些地方的水泥层用指甲一划就掉,露出里面锈迹斑斑的铁丝网。那一刻,樊先生觉得浑身的血都凉了,他冲着正在收拾工具的工人喊:"别干了!这房子再盖下去,迟早要塌!"

二、尾款拉锯战:800 块差钱,扯出一堆 "歪理"房子停了工,樊先生第一时间找段先生要说法。可没等他提质量问题,段先生先递过来一张账单:"樊哥,按合同该结尾款了,一共 257000,你之前付了一部分,还剩这么多。"

樊先生掏出自己记的账本,一笔一笔核对:"沙子 3200,水泥 5800,工钱按天算的也对得上,怎么会是 257000?我算的是 256200,差的 800 块哪来的?"

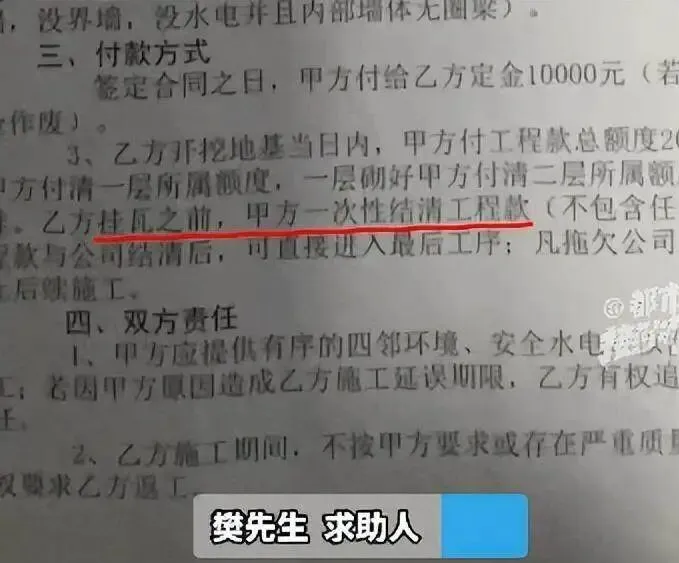

段先生手一挥:"材料损耗啊!运沙子漏点、卸水泥撒点,这不都得算钱?再说合同写了,挂瓦前结清尾款,你现在不付钱,我们没法继续干活。"

"干活?你这房子质量能干活吗?" 樊先生指着楼顶的混凝土,"一掰就碎的房顶,我敢让你挂瓦?你先把这混凝土修合格了,别说 257000,该补的我一分不少!"

段先生却梗着脖子反驳:"你懂不懂行啊?混凝土刚打 3 天,哪能那么结实?等养护几天就好了!你要是不放心,咱去检测,真有问题我双倍赔你!" 见樊先生不松口,他又换了副脸色:"我看你就是故意挑毛病,不想给钱!那三万多尾款再不结,我就去法院告你,让你吃不了兜着走!" 最后撂下这句话,段先生带着工人就走了,留下樊先生对着没完工的房子发呆。

三、戳破 "3 天达标" 谎言:混凝土不是 "速食面"段先生说 "混凝土 3 天不结实很正常",这话听着好像有道理,可懂建筑的人都知道,这就是糊弄人的说法。

咱先不说专业术语,就说常识:你和面蒸馒头,刚揉好的面团能直接吃吗?不得等发酵、蒸熟?混凝土也一样,它需要时间 "养护"。国家标准里写得明明白白,盖房子用的普通混凝土,强度得达到 C20 级别,简单说就是能撑起房子的重量,不会一压就裂。而樊先生家的混凝土,徒手就能掰碎,强度可能连 C10 都不够,连安全线的一半都没到。

更关键的是养护时间 —— 混凝土得养够 28 天,这 28 天里要经常浇水保持湿润,让水泥和砂石充分反应,才能慢慢 "长结实"。3 天的混凝土,就像刚蒸了 5 分钟的馒头,外面看着成型了,里面还是生的,强度顶多是设计值的 30%-40%,别说承重了,一阵大风都可能吹裂。

至于段先生说的 "双倍赔偿",听着挺大方,可真要是房屋主体结构出了问题,赔再多钱也没用。房子成了危房,樊先生一家人去哪住?重新盖房又得花多少钱?这些损失,不是 "双倍赔偿" 能补回来的。

四、农村自建房的 "通病":监管跟不上,坑的都是老百姓樊先生遇到的事,其实在农村很常见。前两年邻县有户人家,盖完房刚住半年,墙上就裂了缝,最宽的地方能塞进手指头,夜里能听见墙 "咯吱" 响,一家人吓得搬到亲戚家住;还有去年,隔壁村有户盖房,地基没打好,刚盖到二楼就开始下沉,客厅地面陷下去一个小坑,幸好当时工人不在屋里,才没出大事。

为啥农村自建房老出问题?关键是监管跟不上。城里盖楼有监理公司盯着,每道工序都要验收,可农村自建房大多是 "熟人介绍" 施工队,没有专业监理。就像樊先生这房子,混凝土浇筑后本该做强度测试,可段先生连仪器都没带过,全凭 "经验" 说 "没问题"。

而且农民大多不懂建筑知识,施工队偷工减料、不按标准来,根本看不出来。等发现问题了,施工队要么推脱责任,要么干脆跑路,业主想维权,找证据、找部门,一圈跑下来,耗钱又耗力,最后往往不了了之。

五、质监站介入:协议达成了,可心里的坎难过去樊先生没敢轻易放弃,他把混凝土碎块装在塑料袋里,拍了房子的照片,还找了当时在场的邻居做证人,直接去了安阳市住建局质监站。工作人员听了他的情况,第二天就去了工地,用仪器测了混凝土强度,结果显示确实不达标。

在质监站的协调下,段先生终于松了口,答应先把不合格的混凝土全部凿掉,重新浇筑,修好后再跟樊先生算尾款。9 月 18 日那天,双方签了返修协议,樊先生虽然点了头,可心里还是堵得慌 —— 这几个月耽误的工期,来回跑部门的路费,还有因为房子没盖好,儿子只能暂时在亲戚家借住,这些损失谁来补?

25 万对城里人来说,可能是一年的工资,可对樊先生来说,是每天天不亮就去工地,中午啃馒头,晚上回家还得帮着老婆喂猪,一点一点攒下来的。他原本想着年底搬新家,现在却要盯着施工队返修,夜里躺在床上,一想到那堆一掰就碎的混凝土,就睡不着觉。

六、想不踩坑?得让施工方 "守规矩",监管 "伸到位"要想让农村自建房不再出现 "一掰就碎" 的情况,光靠业主小心没用,得从根上解决问题。

首先,施工队得把 "良心" 摆正。不能为了多赚点钱,就用劣质水泥、少放钢筋,也不能不按标准施工。相关部门可以多去乡镇办点培训班,教施工队怎么配混凝土、怎么养护,告诉他们不按规矩来,不仅要赔钱,还可能被列入黑名单,以后没人敢找他们干活。

其次,监管得 "伸到" 农村。农村自建房分散,监管难度大,但可以在每个乡镇设个 "建房监管点",村民盖房前先去备案,工作人员帮着看设计方案合不合理;施工过程中,定期去工地检查,比如混凝土浇筑后,督促施工队做强度测试,发现问题及时整改。另外,得给农民指条 "维权近路",比如开通专门的投诉电话,让大家遇到问题能快速找到人帮忙。

只有施工方不敢瞎搞、监管能跟上,农民盖房才能放心,才能让 "25 万盖出脆房子" 的事,再也不发生。