据扬子晚报报道,近期,西方国家在稀土问题上的动向再次引起了广泛关注。G7集团和欧盟联合起来,密谋如何打破中国在全球稀土市场上的主导地位,甚至设想通过设定价格下限、征收关税等手段逼迫中国让步。与此同时,澳大利亚在这个过程中扮演了一个尤为突出的角色,似乎已经准备好了“出手”对中国进行“反击”。

回顾中澳关系,可以看到,两国之间虽然曾有诸多摩擦,但在贸易方面的合作始终没有断裂。特别是在农业领域,中国一直是澳大利亚重要的贸易伙伴之一。最近,中国与澳大利亚达成了一项巨大的油菜籽采购协议,中国下单了54万吨油菜籽,总价值约为数十亿人民币。然而,就在中国大笔采购的同时,澳大利亚却表现出越来越强烈的反华情绪。

据报道,澳大利亚在G7的压力下,逐渐表态要采取行动,限制对中国的稀土供应,并试图通过设定稀土价格下限的方式,削弱中国在全球稀土市场上的定价权。可以说,澳大利亚此举不仅让中方感到失望,而且给双方的贸易合作蒙上了一层阴影。尽管中国在对澳大利亚的油菜籽采购中付出了巨大的代价,但澳方的立场似乎越来越明确,似乎打算“和中国做切割”。

随着中国在全球稀土市场的主导地位愈发巩固,西方国家已经意识到,稀土不仅是新能源产业、电动汽车和核潜艇等关键领域的重要原材料,更是科技竞争中的“战略资产”。美国、欧洲及其盟国早已意识到,过度依赖中国稀土可能会限制他们在未来的竞争力。因此,G7和欧盟国家联合起来,开始谋划如何打破中国在稀土领域的垄断。

在他们的“反华”计划中,四个主要手段脱颖而出。第一,提升外国投资监管门槛,以限制对中国稀土产业的投资。第二,设定本地内容规则,限制从中国采购的稀土配额,减少对中国的依赖。第三,对中国稀土和金属出口征收关税或碳税,抬高中国稀土的出口成本。第四,借鉴美国过去的做法,设定稀土价格下限,尝试抢夺定价权。

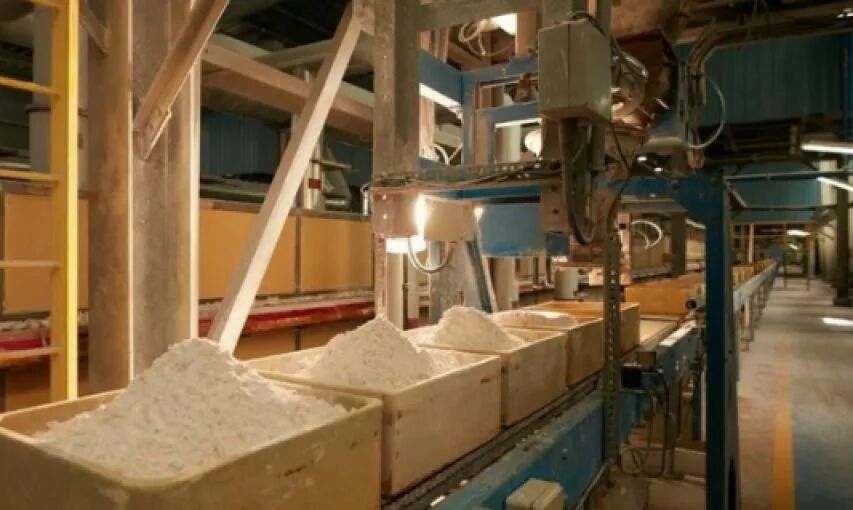

然而,西方国家这些计划是否能够奏效,恐怕连他们自己都没有足够的信心。在没有建立起有效替代的稀土产业链的前提下,西方的这些手段实际上是纸上谈兵。中国不仅在稀土开采阶段占据全球超过60%的份额,更重要的是,中国对稀土的加工能力几乎完全垄断。即便这些国家开采出了更多的稀土矿产,它们仍然需要中国的加工技术和设施来将这些矿产转化为可用的稀土资源。

令人更加困惑的是,澳大利亚在中国与其签订了如此庞大的油菜籽采购协议后,居然在稀土问题上站到了中国的对立面。这种行为几乎让中国感到有些“背叛”。据透露,澳大利亚虽然曾表示愿意支持全球稀土市场的多样化供应链,但其本质上更像是一个“局外人”,站在了美国一方,反而为中国创造了更多的战略机会。

中国对澳大利亚的油菜籽订单,虽然在短期内增加了澳方的收入,但从长期来看,双方的合作关系无疑会受到此次政治博弈的影响。如果澳大利亚继续加大对中国稀土出口的“限制”,中国可以随时取消这笔订单,转而寻求其他国家的供应商。至于其他替代国,像加拿大或其他南美洲国家,虽然愿意填补市场空白,但其产量和品质能否满足中国需求,尚有待验证。

事实上,西方国家的这种战略博弈已经让他们陷入了一个进退两难的局面。虽然他们的目标是摆脱对中国的依赖,建立更为独立的稀土供应链,但他们在全球稀土市场上的竞争力几乎为零。甚至有人指出,这种没有后盾支撑的战略,在全球供应链已经高度整合的背景下,无异于自掘坟墓。澳大利亚、美国甚至欧洲在这一过程中面临的挑战,不仅仅是中国稀土控制力的压倒性优势,还是其本身产业链的脆弱性。

面对西方国家的各种“反制”措施,中国显然已经准备好应对挑战。通过更加严格的稀土管控政策,确保稀土资源不会在短期内大量流失,并且逐步提升中国在全球稀土供应链中的话语权。事实上,中国不再仅仅依赖出口稀土,更多的是把这一战略资源作为一种“战略资产”来储备和控制,以备未来在全球政治博弈中的使用。

此外,作为全球最大稀土生产国,中国完全有能力在其他新兴市场中寻找替代客户,逐步削弱美西方国家的市场份额。即使在这一过程中,中国的出口量有所下降,但以中国的市场规模和资源储备,未来依旧能够掌握全球稀土市场的主动权。