据报道,当波斯湾的海风吹动地缘政治的棋盘,一场牵动全球神经的力量调度正在上演。2025年6月17日,船舶追踪数据如同一记重锤,敲醒了国际社会对中东局势的警觉——美国“尼米兹”号航母突然取消原定计划,调转航向直扑中东。这一动作不仅打破了波斯湾地区原有的力量平衡,更让本就剑拔弩张的伊以冲突瞬间升级为全球焦点。而在航母犁开浪花的同时,大洋彼岸的美国政坛也传来不同声音,特朗普的紧急喊话与五角大楼的军事部署形成微妙张力,中国外交部则以一贯的沉稳姿态,在这场复杂博弈中亮出了负责任大国的立场。

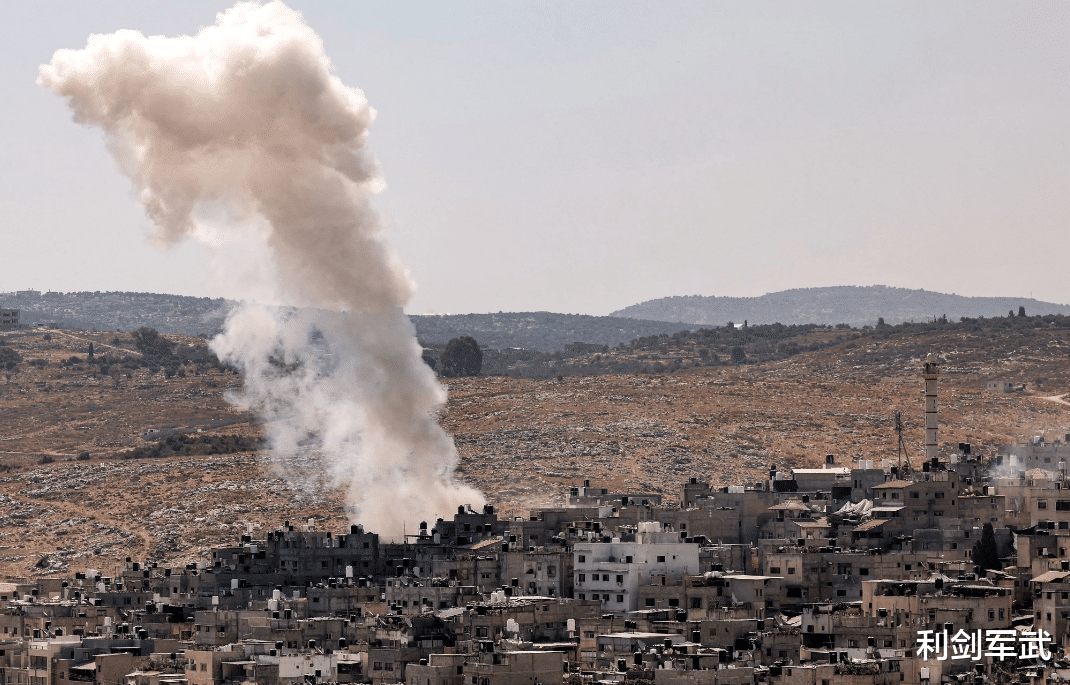

美国国防部长赫格塞思在6月16日的社交媒体声明,为“尼米兹”号的突然变阵提供了官方注脚。他明确表示,已指示向美国中央司令部责任区增派军事力量,强调“保护美军是首要任务”,这些部署旨在强化地区“防御态势”。船舶追踪数据显示,这艘核动力巨舰放弃了原本的航行计划,向西疾驰驶向中东,其搭载的舰载机联队与护航舰队,足以在波斯湾形成压倒性的海空优势。值得注意的是,美军的动作并非孤例:有美国官员透露,除航母动向之外,多架空中加油机已被部署至欧洲,这种后勤力量的前置配置,显然意在为可能的长距离军事行动提供支撑。五角大楼的这一系列操作,被外界解读为对近期中东局势升级的直接回应——自6月13日以色列对伊朗发动突袭后,地区安全局势已进入高危模式,伊朗不仅宣布退出与美国的第六轮核谈判,其国防部长更放出“若谈判失败将袭击美军中东基地”的强硬信号。

就在美军军事部署紧锣密鼓推进之际,另一个声音显得格外突兀。6月15日凌晨,美国总统特朗普在社交平台上紧急发声,一方面强调“美国与伊朗遭袭事件无关”,另一方面则抛出警告:若伊朗对美发动任何形式攻击,美军将“以空前规模全力回击”。这种看似矛盾的表态,实则暗藏着美国政坛的复杂考量。特朗普在声明中还声称“美方可以轻松促成结束冲突的协议”,却未透露具体路径,这种模糊表述与五角大楼的强硬动作形成鲜明对比,折射出美国政府内部在中东政策上的分歧。分析认为,特朗普的“不要打”喊话,既有选举周期下避免军事冲突的政治考量,也包含着通过威慑迫使伊朗回到谈判桌的策略意图。但伊朗方面显然不买账:总统佩泽希齐扬明确表示,只要以色列持续袭击,伊朗就不会恢复与美谈判;外交部发言人更直指美国是“侵略者的最大支持者和帮凶”,让对话之门在战火中暂时关闭。

当美伊以三方在波斯湾的角力进入白热化,中国政府的应对举措展现出独特的大国风范。6月17日的外交部例行记者会上,发言人郭嘉昆透露,伊以冲突爆发后,中国驻伊朗、以色列使领馆立即启动领事保护应急机制,要求两国保障中国公民安全,并已组织部分人员撤离至周边国家。“12308保护热线24小时畅通”——这句看似平实的表述背后,是中国政府“以人民为中心”的具体实践。数据显示,目前已有部分中国公民在使领馆协助下安全转移,而撤侨行动仍在持续推进。与某些国家在危机面前的迟缓反应不同,中国外交部及相关部门以高效行动,为海外公民筑起了一道安全屏障。正如网友在评论区所言:“祖国护你周全,海外游子安心!”这种来自民间的真切反馈,正是中国外交为民理念的生动注脚。

眼下的中东局势,正站在一个危险的十字路口。伊朗核问题谈判的破裂,让本就存在的核阴影愈发浓重;以色列对伊朗核设施的突袭,与伊朗“反击侵略”的誓言,形成了恶性循环的危险闭环。而美军航母的抵近,既可能是威慑冲突的“灭火器”,也可能成为点燃战火的“引信”。特朗普政府“既要威慑又想谈判”的矛盾策略,能否在复杂局势中找到突破口?伊朗在遭受军事打击后,是否会突破核协议限制加速相关计划?以色列又是否会在美方默许下扩大军事行动?一系列未知数让波斯湾的空气变得愈发凝重。而中国在这场博弈中展现的冷静与担当,不仅体现在撤侨护民的具体行动中,更蕴含在推动对话的一贯立场里——正如外交部所强调的,只有回到谈判桌前,才能从根本上避免冲突蔓延,这既是对地区和平的负责,也是对全球安全的担当。

当“尼米兹”号的航迹在中东海域划出弧线,当特朗普的喊话在社交媒体激起涟漪,这场牵动全球的局势演变仍在继续。而中国政府用行动证明,在动荡的世界格局中,守护公民安全、推动和平进程,始终是负责任大国的不变追求。中东的未来或许仍有迷雾,但中国立场所传递的希望之光,正在国际舞台上闪耀。