从大明洪武年间南征大军的旌旗猎猎,到如今川滇边境村落的袅袅炊烟,一段绵延六个世纪的家族迁徙史,不仅清晰镌刻在川滇左氏泛黄的族谱上,更悄然融入族人代代相传的乡音、服饰与饮食中。这份跨越时空的乡愁,始于明朝平定西南的历史浪潮,却在岁月流转里,沉淀为一个家族扎根南疆、生生不息的精神根系。

故事的序幕,拉开于明太祖朱元璋巩固西南边疆的重大决策。洪武十四年(1381年)九月,傅友德挂帅征南将军,蓝玉、沐英为副将军,率30万大军挥师南下。同年十二月,明军攻克云南核心重镇昆明,元军残余势力土崩瓦解,云南自此基本平定;次年正月,大理段氏等反抗势力被彻底肃清,这片西南沃土正式纳入明朝版图。

为守住这片新纳入的疆域,朱元璋令沐英推行“军屯”制度——士兵分为专事耕种的“屯军”与专注防御的“守军”,多数地区遵循“三分守城,七分屯种”的比例,朝廷划给军队无主荒地,配发耕牛、种子与农具,初期免缴赋税,后期按比例缴纳粮食充作军粮,且士兵户籍编入“军户”,世代承袭以保屯垦稳定。

这一制度不仅解决了军粮供应难题,更掀起了中原人口向云南大规模迁移的浪潮:当时留滇屯兵至少9万,洪武中后期调兵入滇累计达25万,合计近35万之众;沐英、沐春父子更两次从江南招募汉民,仅洪武二十二年(1389年)沐英便携江南、江西250万人入滇,沐春镇滇七年(1392-1398年)又迁移30万南京民众南下屯种。彼时的明朝,正处于“洪武大迁徙”的全国性移民浪潮中,据载洪武年间全国迁移18次,涉及人口1500万(当时全国总人口仅6000多万),江西迁云贵、江浙迁凤阳等迁徙路线纵横交错,而川滇左氏的先祖,便是这股移民潮中奔赴西南的一员。

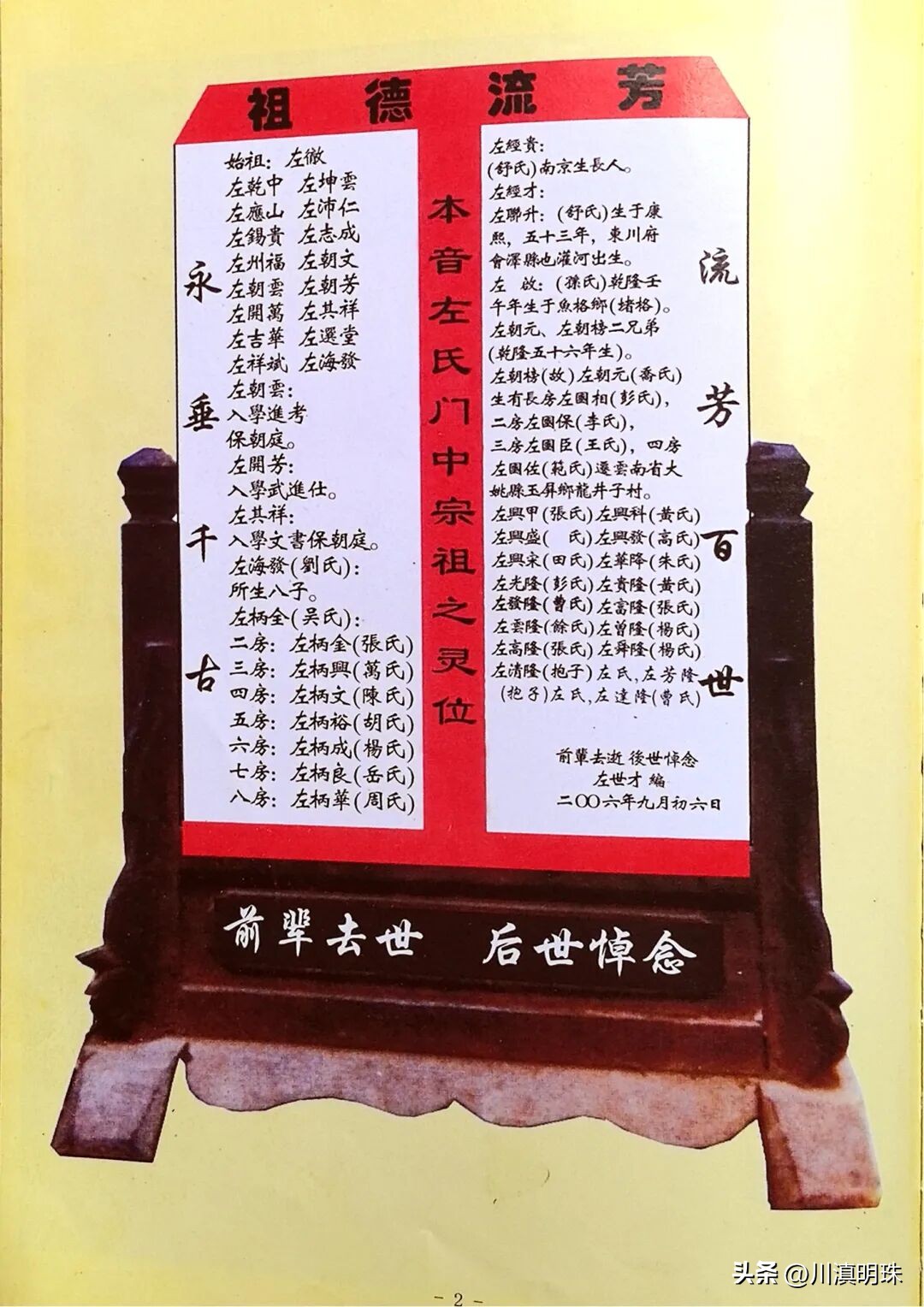

左氏族人的迁徙轨迹,在族谱中有着毫厘分明的记载,每一个时间节点都承载着离乡的不舍与扎根的坚韧。他们的故乡起点,定格在明朝南京应天府高石坎竹子巷柳树湾——这片曾改为驻防营、顺治后分驻满洲八旗(后称蓝旗街)的土地,是族人心中永远的“根”。

一世祖左经贵与夫人舒氏,率先从南京启程,辗转迁至滇昆县;康熙初年(1662年),家族又从滇昆县迁往露益州,后再迁至东川府会泽县迤灌河;康熙五十三年(1714年),族人最终迁至四川会理县鱼格乡(今四川凉山州会东县堵格镇)羊糟村新海社,在川滇边界的土地上停下了迁徙的脚步。

到了近代,左世成与夫人孙长英在1933年秋,带着长子与长女从堵格羊糟村弯子头迁往新街区马龙乡电光村,后又定居马龙村小平子,在这片熟悉的土地上,继续书写着家族的传承故事。从南京到川滇,数千里的路途,几代人的辗转,左氏族人把陌生的他乡,慢慢经营成了血脉相依的故乡,却始终未曾忘记最初的来处。

如今在四川凉山州会东县,这份跨越600年的乡愁,早已渗透在左氏族人生活的每一个细节里,成为无需刻意提及的文化印记。

语言上,老人们口中仍保留着带着江南韵味的方言:下雨要说“躲雨”,膝盖叫“keiqitou”,问“去哪里”是“克哪点”,“没有”讲“不冇有”“biu得”,“不要”说“嫑要”,夸赞事物“好”则用“巴适得板”“板扎”——这些鲜活的词汇,像是穿越时光的纽带,默默连接着家族与南京的过往。

服饰上,60岁以上的左氏妈妈们、奶奶们,依旧坚守着传统汉族服饰的穿着习惯,针脚里缝着对先祖习俗的敬意与传承;饮食上,饵块成了族人餐桌上不可或缺的美食,这种融合了中原烹饪智慧与云南本土风味的食物,一口咬下,既是日常的滋味,也是乡愁的回甘。

当越来越多云贵儿女回到南京寻宗问祖,当年的柳树湾早已不复原貌,只剩一块明朝石碑静静矗立,诉说着岁月的变迁。但川滇左氏的乡愁从未消散——从为大明戍边的先祖,到如今耕耘在南疆田野的族人,600年里,他们虽再也没有回到最初的故乡,却把对南京的思念,化作了守护这片西南土地的执着。

这份乡愁,不是遥远的叹息,而是族谱里清晰的世系,是乡音中不变的韵味,是生活里坚守的习俗;它见证了一个家族从迁徙到扎根的艰辛与荣光,也见证了中原文化与边疆文化的交融共生,最终成为川滇大地上一段荡气回肠的历史注脚。