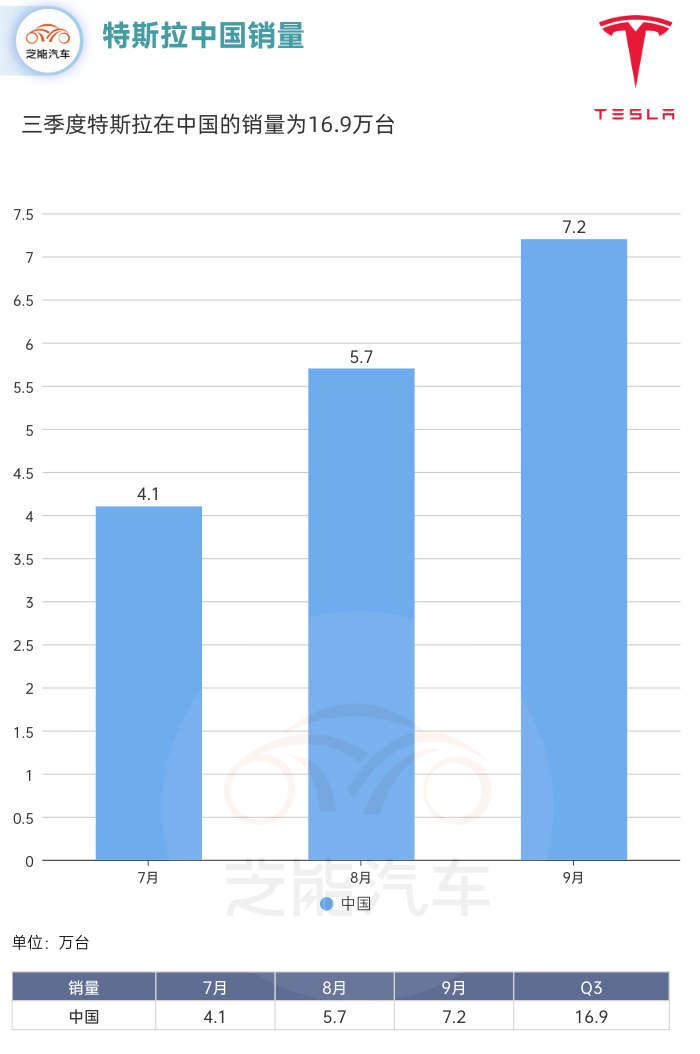

2025年10月的汽车圈,一张销量表掀起惊涛骇浪——「特斯拉」中国第三季度交付16.92万辆,环比激增31%;「宝马」以14.7万辆勉强守住第二,同比微跌0.4%;「奔驰」则遭遇滑铁卢,仅售出12.5万辆,同比暴跌27%。这不是简单的数字游戏,而是豪华车市场三十年未有之变局:BBA在中国市场首次出现“两B”同时落后于一个新能源品牌的局面。

如果把时间拉长到今年前三季度,残酷性更加凸显:「宝马」累计销量46.5万辆,同比下滑11.2%;「奔驰」41.8万辆,跌幅达18%;而「特斯拉」仅用9个月就逼近去年全年的52万辆交付量。上海街头,曾经清一色的「奔驰」E级、「宝马」5系车队里,开始频繁出现「特斯拉」的银色车身,连婚庆公司都悄然修改了报价单——Model S Plaid的出场费,已经超过了「奔驰」S级。

这场地震的中心在深圳某高端小区:住着32位企业主的12栋别墅里,2024年还有21辆BBA,2025年第三季度只剩9辆,取而代之的是14辆「特斯拉」和5辆「理想」MEGA。“以前开X5去高尔夫球场,泊车小弟会多给两张擦车券;现在开Model Y L,球友们反而凑过来问自动驾驶怎么用。”某科技公司CEO的自嘲,折射出豪华车江湖的暗流涌动。

下图:2025年第三季度「特斯拉」在中国销量(图源:芝能汽车)

一、科技平替:当“毛坯房”碾压“宫殿”

在杭州滨江的「特斯拉」交付中心,每天都上演着魔幻现实:穿着香奈儿的太太们,正在为Model Y的米色内饰和销售讨价还价;穿着拖鞋的程序员,刷卡买下顶配Model S Plaid后,淡定地掏出手机设置车机联动。这些看似违和的场景,暗藏着豪华车消费的底层逻辑剧变。

1. 可生长的汽车 vs 会折旧的奢侈品

上海陆家嘴某投行VP的经历颇具代表性:他2023年买的「奔驰」EQE,车机系统至今停留在2022年的版本,4S店回复“硬件不支持升级”;而2025年换购的Model Y,提车三个月已经通过OTA获得自动泊车记忆、座椅加热分区控制等7项新功能。“传统豪华车像精装房,交付即定型;「特斯拉」像毛坯房,但每年都能免费装修。”这种“常换常新”的体验,让习惯了iPhone迭代的新富阶层欲罢不能。

数据更具说服力:「特斯拉」车机系统月活用户超95%,人均单日交互127次;而BBA电动车型的车机月活不足60%,多数用户只用导航和音乐。在深圳某「宝马」4S店,销售顾问坦言:“i3的车机流畅度,确实不如三年前的Model 3。”

2. 技术普惠 vs 品牌溢价

北京一位「保时捷」车主的选择令人深思:他卖掉开了两年的Panamera,换成「特斯拉」Model S Plaid。“不是买不起新车,而是「特斯拉」的三电技术更香。”「特斯拉」的电池管理系统让Model Y在-10℃仍能保持85%续航,而「奔驰」EQE在同样条件下续航腰斩。更绝的是,「特斯拉」的超充网络覆盖98%的高速服务区,而BBA的充电桩还在依赖第三方。

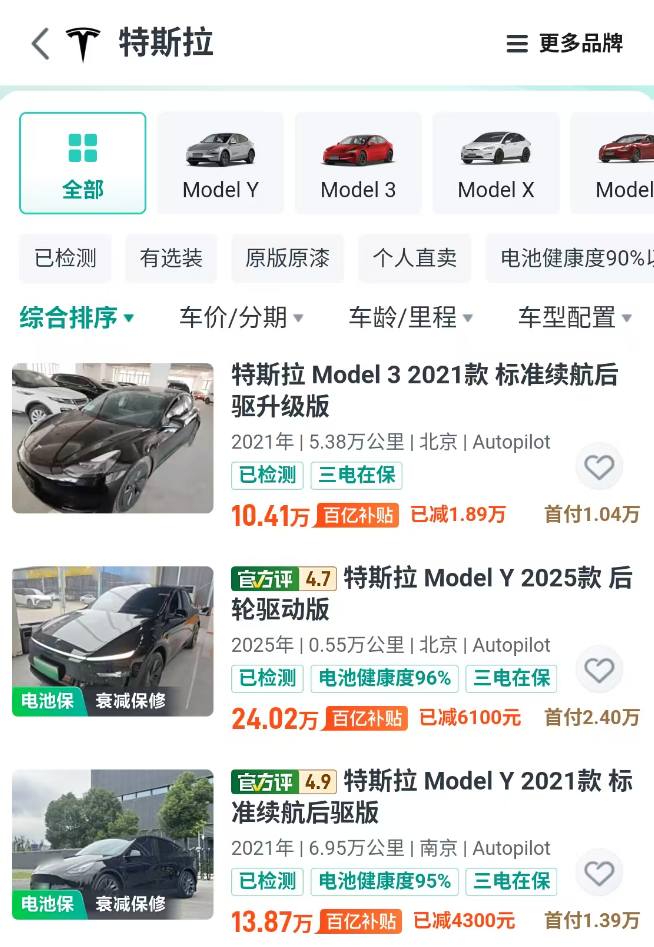

这种技术代差,在二手车市场形成魔幻闭环:2021款Model 3至今保值率68%,而同龄的「宝马」3系只剩45%。“买「特斯拉」像买黄金,买BBA像买包。”杭州二手车商的总结,道破了新富阶层的消费心理——他们不再愿意为镀铬饰条和真皮座椅支付溢价,而是更看重电池健康度、软件更新权这些“看不见的豪华”。

3. 圈层密码:从身份标签到价值观认同

深圳湾1号的地下车库,正在上演新的圈层游戏:开「特斯拉」的业主自发组建“极客车友会”,定期交流FSD的最新玩法;而BBA车主的聚会,逐渐沦为“吐槽车机卡顿”的茶话会。这种转变,在「威尔森」的换购数据中一目了然:BBA车主换新能源车时,14%选择「特斯拉」,远超原品牌续购率。

“开Model Y去同学会,没人会问‘这车多少钱’,因为它的价值不需要数字证明。”上海某互联网公司创始人的话,点出了「特斯拉」的品牌玄学——它既是月薪1万程序员的Dream Car,也是年薪百万企业家的日常座驾。这种“去标签化”的特质,恰恰击中了新富阶层的核心焦虑:他们不需要通过车标证明成功,而是渴望用科技审美定义身份。

下图:「特斯拉」二手车“变态般”的保值(图源:电动车公社)

二、BBA的困局:大象转身时的阵痛

当「特斯拉」在上海工厂庆祝第100万辆出口车下线时,北京「奔驰」的车间里,工人们正在为EQE的滞销发愁。这种冰火两重天,暴露出传统豪华品牌转型的深层困境。

1. 油电两套思维的撕裂

「奔驰」的电动化之路堪称教科书级失误:2021年推出的EQC,本质是GLC的“油改电”,后排地板鼓起的电池包让乘坐体验大打折扣;2025年的全新纯电GLC,又因车机系统卡顿被车主集体投诉。“我们不是不想做好,而是习惯了燃油车的开发逻辑。”某「奔驰」工程师的坦言,道出了传统车企的转型阵痛——燃油车的“硬件为王”思维,与电动车的“软件定义汽车”逻辑,正在撕裂整个研发体系。

「宝马」的处境同样尴尬:i3基于燃油3系平台开发,轴距加长11厘米却牺牲了操控性;iX3的续航虚标问题,让“纯电驾驶乐趣”沦为笑谈。反观「特斯拉」,从Model 3开始就采用中央集成电子架构,软件工程师占比超过30%,这种“天生电动”的基因,让传统车企望尘莫及。

2. 服务体系的路径依赖

在成都机场路,一家经营了15年的「奔驰」4S店悄然换牌成「问界」体验中心。“卖一辆「奔驰」E级的利润,不够支付店员的基本工资。”原店长的苦笑,折射出传统渠道的困境。BBA的经销商体系依赖售后保养盈利,电动车的低故障率让这一模式难以为继;而「特斯拉」的直营模式,从交付到售后全程数字化,单店运营成本不到传统4S店的1/3。

更致命的是用户运营的差距:「特斯拉」的车主APP拥有200万日活,用户自发产出的改装方案、自驾攻略超过10万条;而BBA的车主社群,还停留在节日发祝福短信的阶段。“我们组织的车主活动,来的都是50岁以上的老客户。”某「宝马」市场经理的无奈,揭示了豪华品牌正在失去年轻一代。

3. 文化认同的断层

当马斯克在德州超级工厂秀出Optimus机器人时,「奔驰」的发布会还在强调“120年造车工艺”。这种代际文化的冲突,在Z世代车主身上尤为明显:杭州某95后创业者拒绝了父亲送的「宝马」7系,转身买了「特斯拉」Model S Plaid,理由是“不想开着爷爷的车去见投资人”。

这种文化认同的断层,也在产品设计上一目了然:「特斯拉」的极简内饰,暗合“少即是多”的科技美学;而BBA的电动车型,依然堆满镀铬饰条和水晶档把,被年轻用户吐槽“像KTV包间”。“他们不懂,现在的豪华,是让科技隐身于服务。”某汽车设计师的点评,道破了传统豪华的审美误区。

下图:对「特斯拉」来说,车辆在质保期内出现任何问题,只要不是人为故意损坏、且按照标准保养,都能免费换新,几乎没有附加条件(二手车主也可以)。以至于在网络上能搜到一大把教程,都在教车主如何在过保前更换配件,无形中增加了大家对「特斯拉」的信任感。(图源:电动车公社)

三、未来之问:当「特斯拉」成为“新BBA”,豪华车的定义权在谁手中?

站在2025年的十字路口,豪华车市场正在上演“权力的游戏”:「特斯拉」用近17万季度销量撕开了BBA的百年防线,新势力们带着冰箱彩电冲进战场,而BBA终于开始放下身段——「奔驰」宣布与Momenta合作开发智驾,「宝马」重启纯电平台开发。但变局之下,三个问题值得深思:

1. 科技豪华的护城河能维持多久?「特斯拉」的优势源于“软件+硬件+服务”的闭环,但新势力正在快速追赶:「问界」M9的鸿蒙座舱流畅度已逼近特斯拉,「小鹏」X9的城市NGP体验不相上下。当技术平替出现,「特斯拉」的品牌溢价还能支撑多久?

2. BBA的反击能否奏效?「奔驰」的全新纯电GLC、「宝马」的i5 M60正在路上,这些“原生电动”车型能否扭转口碑?更关键的是,传统车企能否放下“豪华包袱”,像「特斯拉」一样倾听用户——比如取消鸡肋的物理按键,把选择权交给软件。

3. 豪华的本质究竟是什么?深圳一位科技公司CEO的话耐人寻味:“以前觉得豪华是别人投来的羡慕眼光,现在发现豪华是孩子在后座看动画片时的安静,是长途自驾时不用焦虑充电的从容。”当用户开始用场景定义豪华,车企的答案是否跟得上?

在上海金桥的「特斯拉超级工厂」,夜班工人正在组装第1000万辆电动车;而几百公里外的「奔驰」总部,高管们还在争论“豪华是否需要屏幕”。这场新旧对决,早已超越了销量的比拼,而是两种造车哲学的碰撞——一边是“科技以人为本”的极致践行,一边是“豪华理应如此”的路径依赖。

或许正如乔布斯重新定义手机,马斯克正在重新定义豪华车:不是更贵的材料、更复杂的设计,而是让科技真正服务于生活。当BBA终于明白这一点时,或许就是豪华车市场真正成熟的时刻。而此刻,我们正在见证历史——不是「特斯拉」打败了BBA,而是一个时代,淘汰了另一个时代。

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨