炮口在阳光下闪烁,甲板热浪翻腾。 当“福建”号的电磁弹射器再次轰鸣时,中国海军的未来已不再是蓝图,而是钢铁的现实。

从九三阅兵开始,这个九月像一场军事烟火大会。 ZTZ-100新型主战坦克滚过天安门那一刻,车体反光刺眼,像是在告诉世界——陆军的第四代作战体系,已经从图纸跃进实装。 四型“鹰击”高超音速导弹齐齐登场,那种气势,不是展示,而是宣告。 空中,歼-20家族和歼-35并肩飞行,CCA忠诚僚机如影随形——这一幕,足以让所有军事观察员心头一紧。

短短几周后,“福建”舰完成三型舰载机电磁弹射起飞。 歼-15T、歼-35、空警-600,三者同台,三声巨响。 那不只是试验,更像是一场战斗演练的彩排。 世界第一次,三种机型在同一艘航母上完成弹射——这背后是十几万工时的突破,是中国海军彻底步入“全面蓝水化”的起点。

有人说“福建”号已离港试航,驶向南部海域,舰岛被晨雾吞没。 照片上,甲板上空只有一缕白光。 那是一种象征——属于大国航母的光。

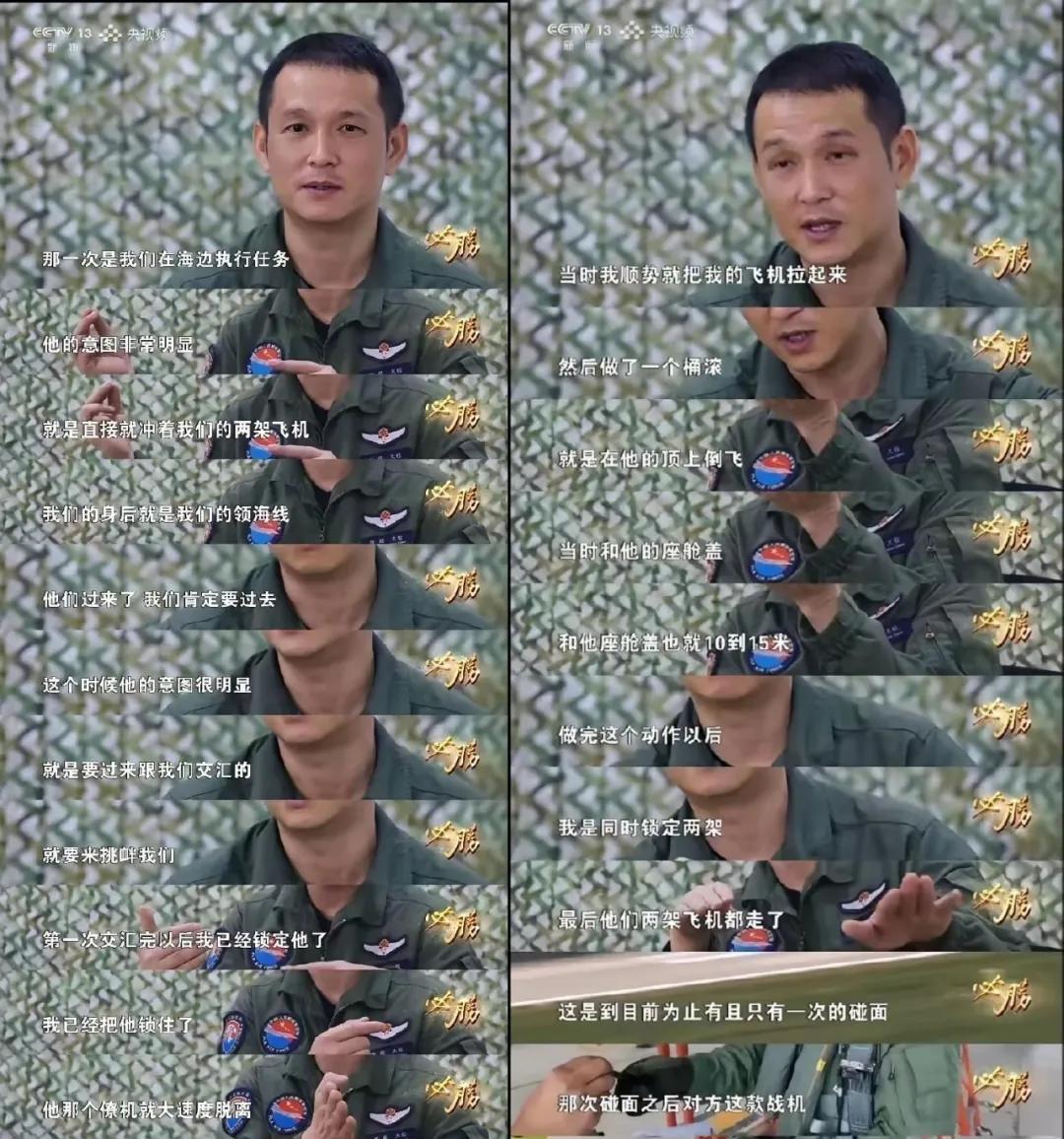

十一期间,又传出消息——东南沿海警巡,一架歼-16对上两架美军F-22A。 结果? 中国飞行员李超以一敌二,双锁目标,稳如山。 这不是意外,而是实力的自然延伸。 当强敌开始“被动防御”,当曾经的空中霸主被国产雷达牢牢“抓住”,战场的天平已经倾斜。

短短一个月,中国空军的装备新闻密集到令人眩晕。 歼-35A正式出现在空军序列,运-20B进入全面列装阶段,运-9特种机体系扩展到电子战、反潜、情报多个领域。 这不再是简单的机型更新,而是一个体系在扩张。 一个以信息、智能、远程为核心的新时代空军。

看似平静的节奏里,其实是装备体系的“井喷”。 有人感叹——这已不是单一军种的跃进,而是整个国防工业的总动员。 这股力量像洪流,从陆到海,从空到天,一体贯通。

接下来三个月,还有什么值得期待? 第一个,无疑是“福建”号的正式入列。 台风过境,它曾短暂离港,风停浪息后又返泊港内——那种按部就班的节奏,就是典型的服役前节奏。 也许就在冬季,它会在南海亮相。 那一刻,海图上的第二岛链,或许要重新定义。

第二个,076型航空攻击舰——“四川”舰。 电磁弹射、两栖作战、无人系统协同,真正的“新概念战舰”。 外观已完工,船电系统、武备系统齐备。 这不是传统意义上的两栖攻击舰,而是一艘可以指挥、控制、无人协同作战的浮动战场。 它代表中国海军的另一个方向——不再照搬任何人。

第三个,空军的谜。 歼-20A、歼-20S、歼-35A……都已入列,却都还未官宣。 那是一种“静默的强大”,让外界焦躁,却让内部笃定。 或许年底,我们能看到一场真正属于隐形机群的“整建制亮相”。 那将是另一种烟花。

还有那张模糊的卫星图。 某西部基地,一抹奇异阴影。 AI修图?还是现实? 没人敢确认。 但业内都知道,那可能是“某种极端速度的东西”。 也许年底,它会露面。 也许,它已在天上。

回望这两年,从“圣诞节震撼”到“红色九月”,中国军工像被按下了快进键。 那不是运气,是体系的成熟。 陆军的ZTZ-100只是开胃菜。 真正的重点,是智能化察打一体平台,是无人集群与主战坦克之间的“数据对话”。 在未来战场,坦克不再孤独,它们会像蜂群一样协同。

海军更像是一场“脱胎换骨”。 052D、054A都完成了历史使命。 055还在延伸,但焦点已移向更大的舰体、更强的能源、更长的续航。 有人说,新一代重型防空驱逐舰已现雏形,吨位逼近巡洋舰。 那不是传言,而是造船厂里的焊花。

空军的变化最为直观。 从歼-16对阵F-22A的那次遭遇战起,中国飞行员的气势已不同。 不是“追赶”,而是“对等”。 当歼-20S双座机型出现时,它不只是战机,更是AI的接口,是未来空战体系的“节点”。 强敌开始沉默。 沉默,是最深的恐惧。

火箭军的世界永远笼罩在神秘中。 那场“北京西北天空异象”,或许是试射,也或许只是演练。 没人能确认,但全球的导弹预警系统那天确实短暂闪红。 那说明了什么? 说明某种力量正在“试探临界点”。 当高超音速成为现实,威慑的定义就彻底改变。

一切都不是偶然。 背后是中国工业体系的自我循环。 十几万科研人员,数十万工程师,几百万技术工人,形成了一个有机的生态。 封锁、制裁、延误,都不再能卡住节奏。 相反,每一次外部的阻断,反而让内部链条更紧密。 有人戏称——中国工业像是一头“克苏鲁级巨兽”,越压制越庞大。 我不反对这种说法。

过去十年,我们看着蓝图落地; 未来十年,我们会看着神话成真。

这不是军迷的狂热,而是现实的轨迹。 强敌早已发现,他们能做的,只有假装镇定。

而我们,只需要继续——让雷达更远、让舰炮更准、让天空更安静。

这,就是新的起点。

评论列表