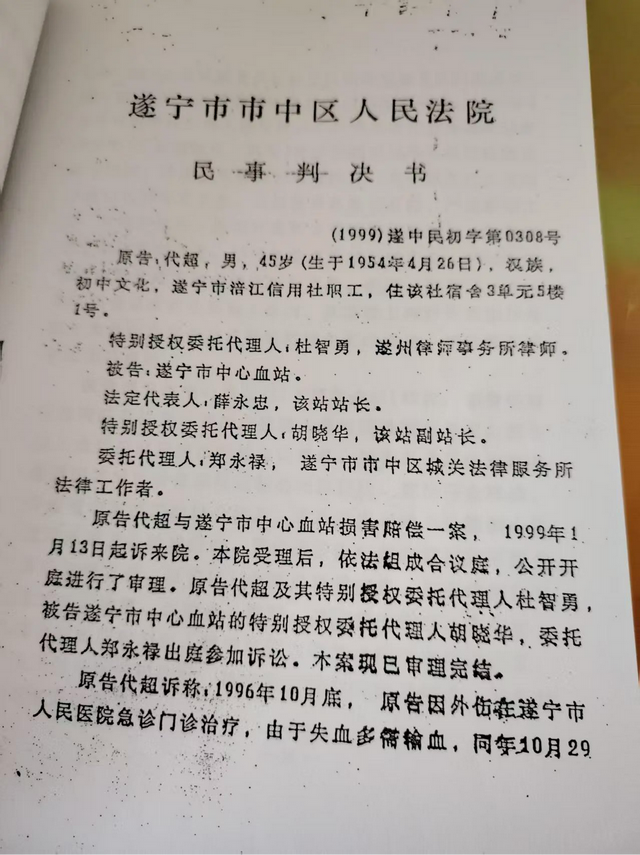

一场本为救命的输血,却让四川省遂宁市某金融机构职工代超,在病痛与维权的双重煎熬中度过了二十余年。1996 年 10 月底至 11 月初,代超因外伤在当地一家医院急诊治疗,因失血过多需紧急输血。通过医院合作的当地血站工作人员吴晓奇,他先后两次输注了共计 400cc 血浆。谁也没想到,这袋本应延续生命的血浆,竟成了他噩梦的开端,将丙肝病毒悄然带入他的身体。

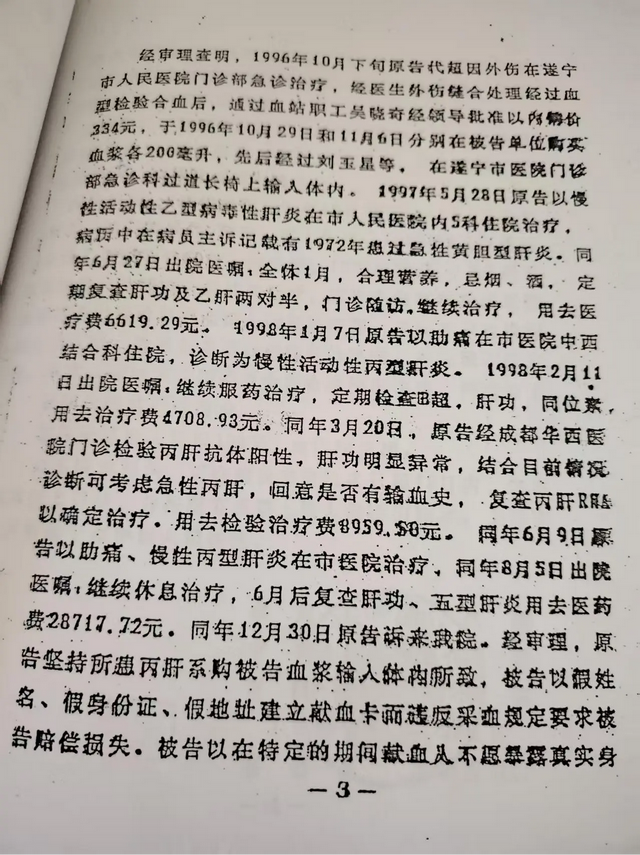

1997 年 5 月,代超因身体不适入院,被诊断为慢性活动性乙型病毒性肝炎,在遂宁市人民医院接受治疗后病情并未好转。1998 年 1 月,他再次因肝病住院,此次被确诊为慢性活动性丙型肝炎;同年 3 月,成都华西医院的检验报告进一步确认,代超的丙肝抗体呈阳性。

回溯过往,代超及其家人确认,1996 年之前家中无人有输血史,自身也无丙肝感染相关症状。所有线索都指向了 1996 年那次急诊输血 —— 他坚信,正是输注了当地血站提供的血浆,才让自己感染了丙肝病毒。为了治疗丙肝,代超多年来四处求医,累计花费医疗费用已超 10 万元,可身体状况始终未见好转,不仅严重影响正常工作与生活,持续的病痛更是时刻威胁着他的生命,后续所需的治疗费用更是难以估量。

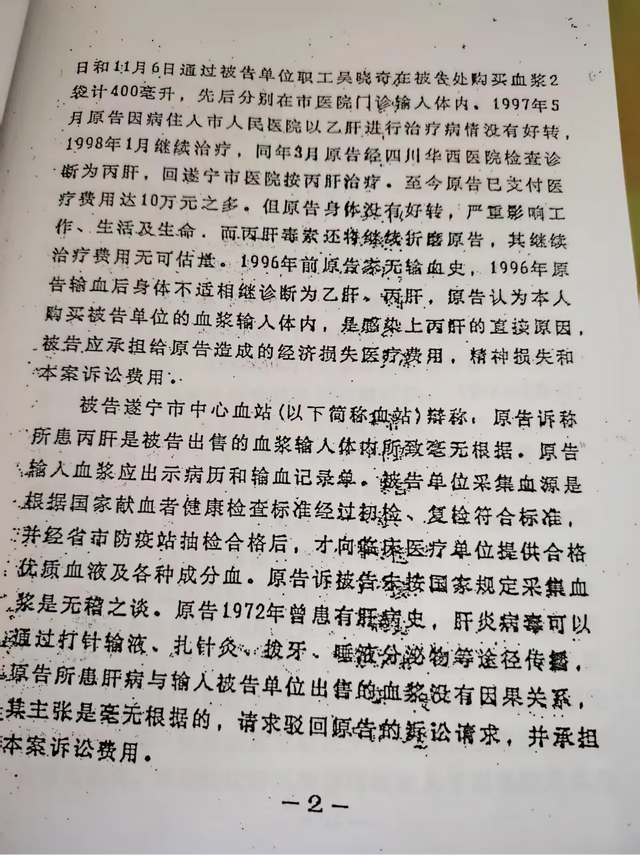

血站管理漏洞凸显:“三假” 供血者与存疑的检验流程随着对事件的深入了解,代超发现当地血站在血浆采集与管理环节存在明显问题,这些问题被认为是导致他感染丙肝的关键原因。

根据法院审理查明的信息,为代超提供血浆的供血者,使用的竟是虚假姓名、虚假地址与虚假身份证明 —— 完全不符合《采供血机构和血液管理办法》中 “供血者必须提供真实有效身份信息以保障血浆安全” 的明确规定。血站对 “三假” 供血者的放任,无疑是对公众生命健康安全的漠视。

更令人担忧的是,尽管血站声称采集血浆时会按规定进行初检与复检,但由于供血者身份信息完全虚假,其真实健康状况根本无法核实,这使得血站所谓的 “初检合格”“复检合格” 失去了实际意义。一旦供血者本身携带传染性疾病,其血浆极有可能被误采并流入临床,给受血者带来致命风险,而代超的遭遇,正是这种风险的真实写照。

。

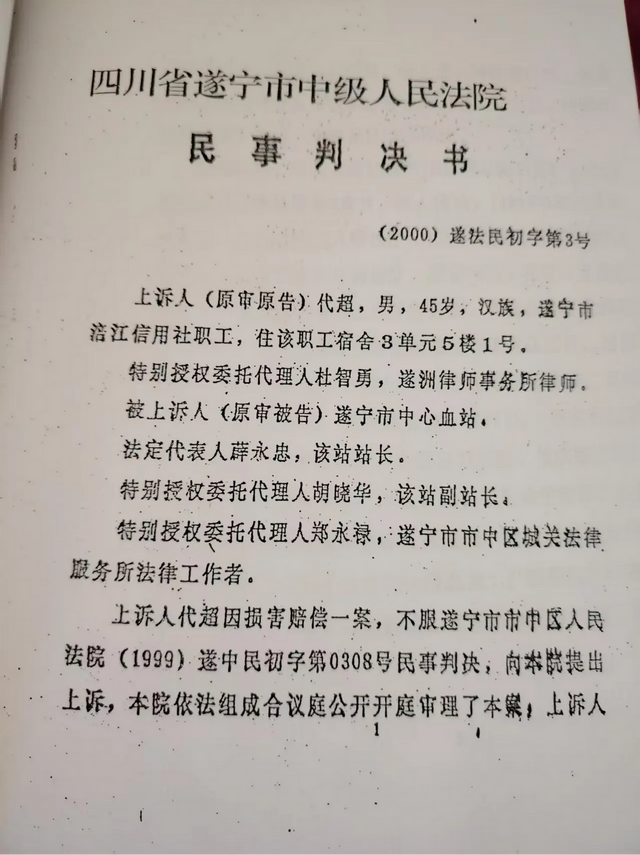

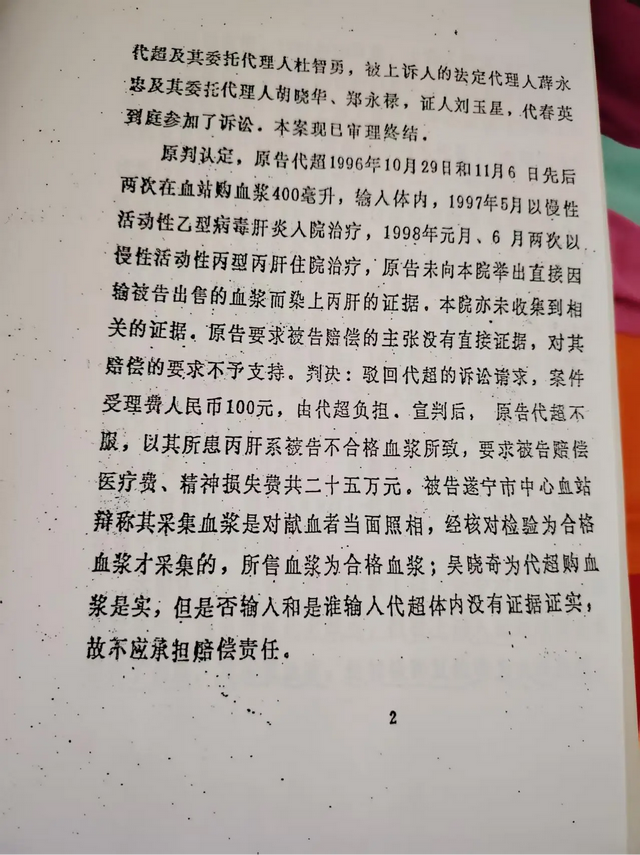

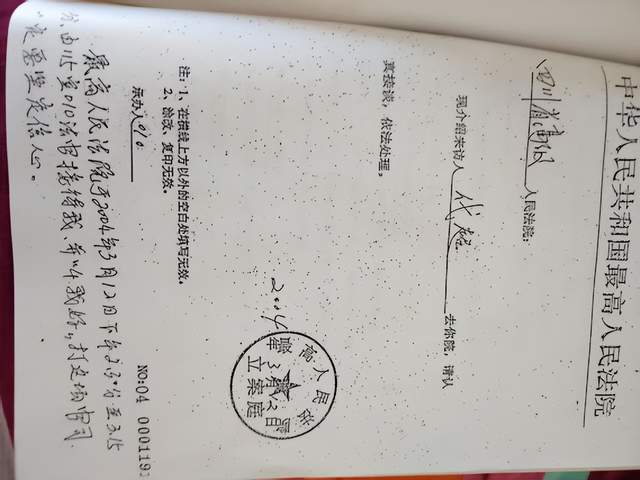

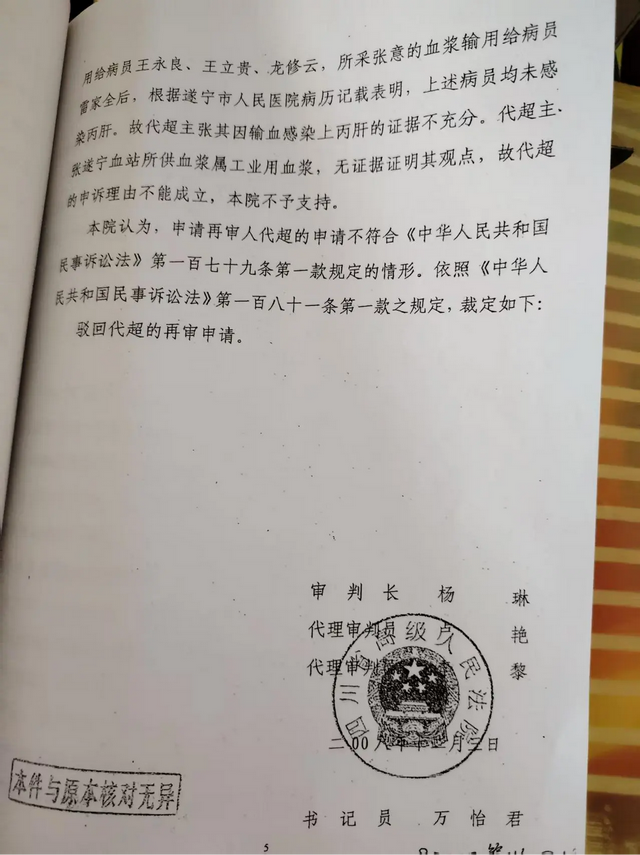

面对血站的失责行为,代超决定通过法律途径来维护自己的合法权益。奈何维权之路充满艰辛,从基层法院到市中院,再到省高院和最高法,代超经历了多轮司法程序,但每一次都以“证据不足”为由被驳回诉求。

在诉讼过程中,代超提供了医院诊疗记录、治疗费用单据等多项材料,试图证明自己所患丙肝与输血有关。但法院却认为这些证据不足以证明血浆中存在丙肝病毒,也无法证明代超所购血浆确实输入了他体内。

在医疗损害赔偿纠纷中,患者往往处于弱势地位,难以获取充分证据支持自己的主张。这种举证责任分配的不合理,使代超的维权陷入困境。

证人证言前后矛盾加重维权难度在二审过程中,原本证实为代超输过血的护士刘某突然改口否认,这一变故使维权之路雪上加霜。证人证言应当真实可靠,不得伪造或篡改,但本案中护士刘某的证言出现前后矛盾,增加了案件的不确定性。据代超提供的录音显示,护士曾受到某种威胁,因此未能在二审法庭上如实作证。然而因录音存放时间过长导致录音效果不佳,被判定为无效证据。法院对此证据的处理方式引发了公众对司法公正的质疑。

血站证据瑕疵四川省遂宁市中心血站作为公益性组织,其采集和提供血浆的行为应当受到严格监管。使用“三假”身份的供血员献血,已经明显违反了相关规定。在诉讼过程中,血站未能提供完整的初检和复检原始资料,这种证据瑕疵本身就削弱了血站自身的可信度 ,可代超的案件仍然没有得到公正裁决。

二十年的痛苦与挣扎

自1997年确诊丙肝以来,代超不仅身体饱受病痛折磨,还背负了沉重的经济负担。为治疗疾病,他四处求医,花费巨额医疗费用,本该平静的生活被彻底打破。在维权过程中,代超遭遇的阻力前所未有。除了司法程序上的困难,他还面临来自血站和相关部门的压力。他多次向有关部门反映情况,但始终未能得到有效回应和解决。

同时根据根据《刑法》规定,医疗机构及其工作人员在医疗活动中违反规定,造成患者人身损害的,应当依法承担刑事责任。但四川省遂宁市中心血站发生了如此严重的失责行为,至今没有受到法律应有的惩罚,这种司法不公的现象不仅损害了代超的合法权益,也破坏了社会的公平正义。

反思与期盼

代超的遭遇并非个例,在医疗维权的道路上,还有许多像他一样的弱势群体在艰难前行,他们往往很难获得公正的对待。我们呼吁四川省遂宁市中心血站能够正视自己的失责行为,主动联系代超协商解决此事。同时我们也希望相关部门能够加强对医疗用血规范的监管力度,确保公众的生命健康安全。我们将协同相关部门持续关注该案件进展。

司法的公正需要所有人来共同维护,更需要坚守正义和公平的原则,为每一个需要帮助的人发声。只有这样才能推动社会对医疗安全、司法公正等问题的深刻反思和积极改进,才能有效促进和谐社会的构建。