文丨崔桂忠

近日,河南平顶山一桩彩礼纠纷引爆舆论。

万先生经媒人介绍订婚,支付约20万元彩礼及“四金”后,却在大婚临近时遭遇女方单方面悔婚。更令人错愕的是,在协商退款时,女方竟提出要扣除3万元作为“拥抱费”,理由竟是拍婚纱照时男方曾提出拥抱。经调解,女方最终退还17.05万元。七旬媒人感叹“说媒千对闻所未闻”,而“拥抱费”这个前所未闻的新词,也精准刺中了当下社会婚恋观念异化的敏感神经。

从法律视角审视,“拥抱费”的荒诞性不言自明。根据2024年最新彩礼纠纷司法解释,双方未办理结婚登记,彩礼应当返还;《民法典》同样明确禁止借婚姻索取财物。女方先以“拥抱系男方要求”为由扣费,后又辩称涵盖恋爱花费,其前后矛盾的说法,恰恰暴露了借机侵占财物的真实意图。将情侣间的亲密互动明码标价,不仅于法无据,更是对公序良俗的公然挑战。

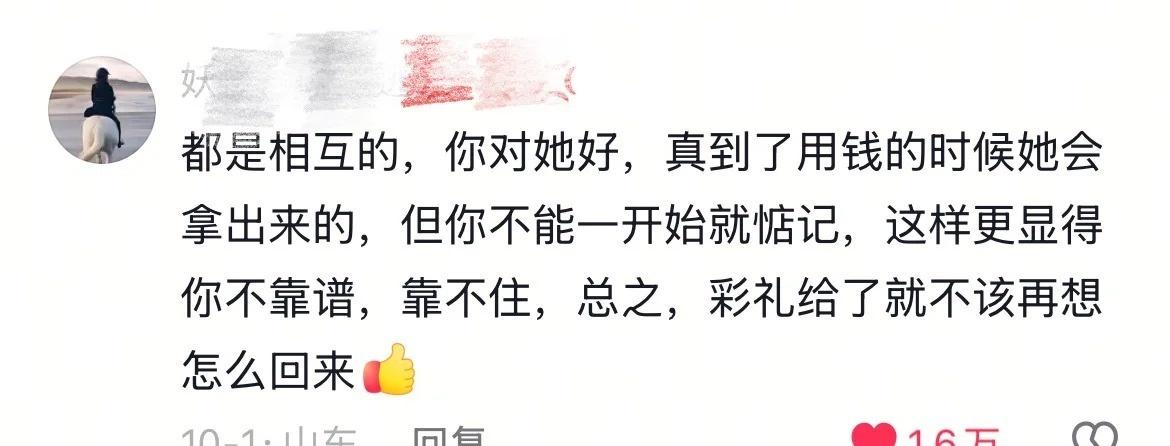

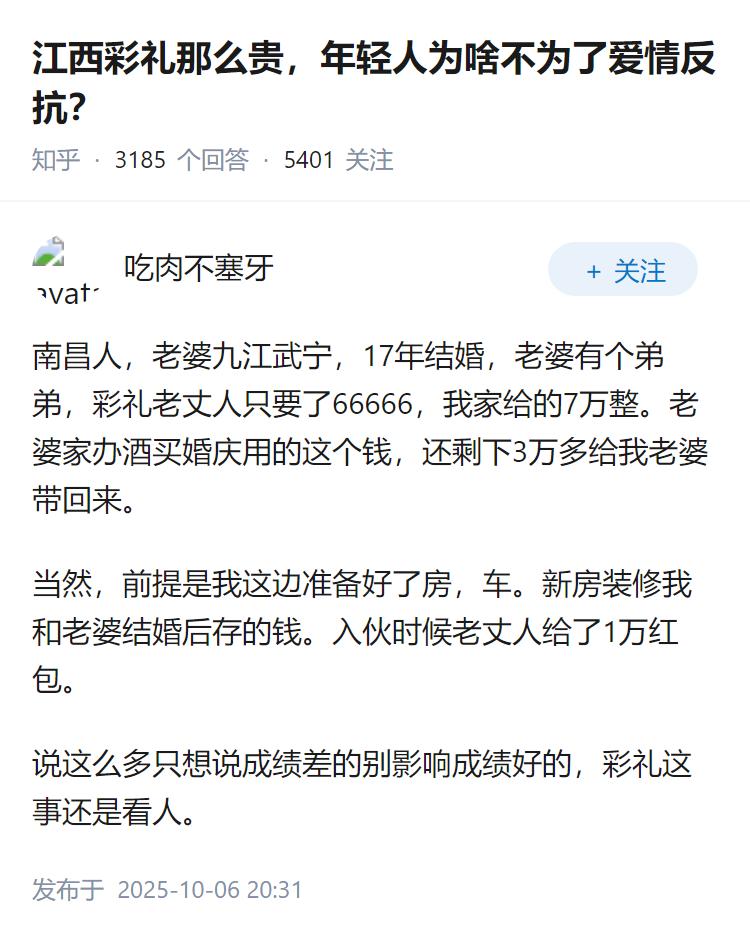

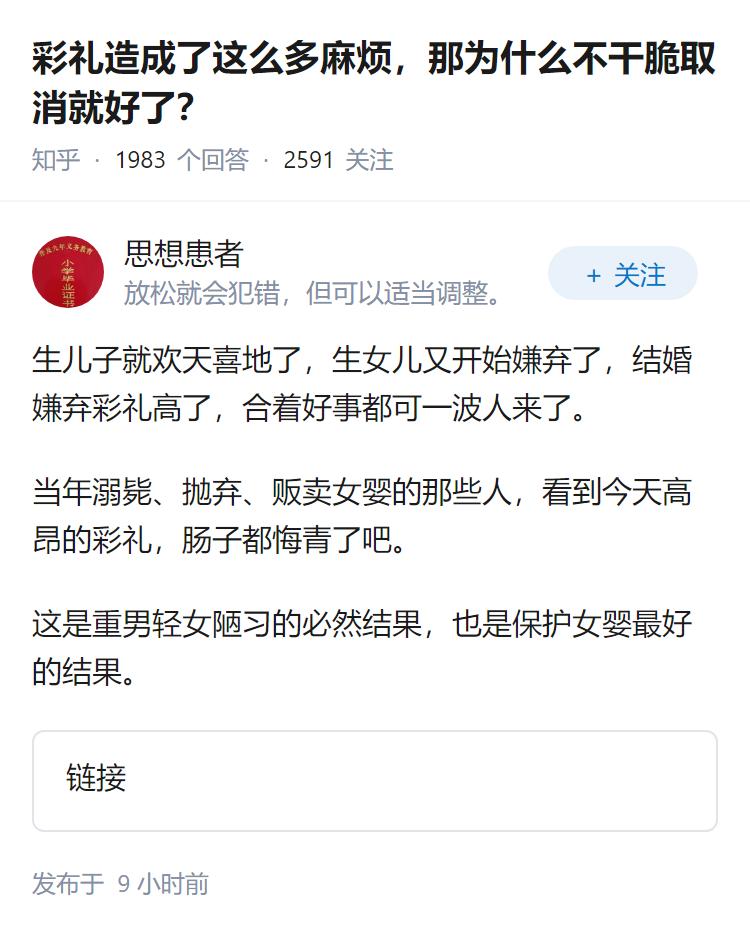

深入剖析,“拥抱费”并非孤立奇闻,而是婚恋关系被深度物化的一个极端缩影。当“天价彩礼”尚未根治,“车房门槛”依然森严,将亲密行为商品化,不过是这种物化逻辑推向极致的必然产物。在某些婚恋场景中,情感已被简化为可计价的筹码,婚姻被异化为一场财貌交易。这种价值取向,正不断消解着爱情应有的真诚与纯粹,让情感在算计中变质,让承诺在利益前失色。恰如社会学家鲍德里亚所警示,在消费社会,一切包括情感与人际关系,都可能沦为被消费的符号。

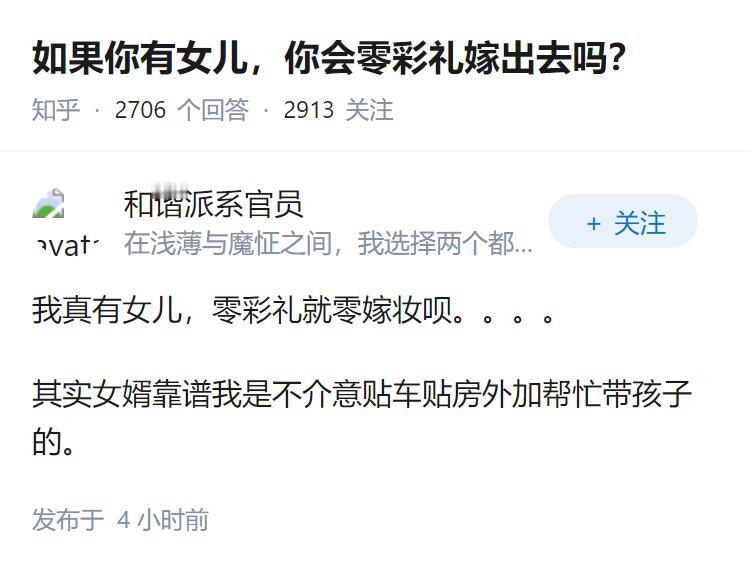

“拥抱费”的争议,更进一步折射出传统婚恋礼仪在现代社会中的异化与困境。我国传统婚姻礼仪中,彩礼本为“纳征”,是婚姻缔结的诚信象征与美好寓意。然而当下,彩礼在一些地方已异化为攀比敛财的工具,甚至催生出“彩礼贷”等畸形产物。“拥抱费”的出现,意味着此种异化已从物质层面蔓延至情感表达领域,敲响了价值观危机的警钟。

尤为值得反思的是,婚纱照中的拥抱,本应是爱意的自然流露与未来生活的美好见证,在此事件中却被扭曲为需要付费的“服务”。若依此逻辑,恋爱中的每次牵手、每句情话是否都该明码标价?这种情感表达的货币化,不仅亵渎了爱情的神圣性,更在根本上贬低了人的尊严。哲学家弗洛姆曾深刻指出,爱是一门艺术,需要知识与努力。当爱情被简化为赤裸的物质交换,婚姻的情感基础便已崩塌。

面对“拥抱费”这类挑战社会底线的事件,仅止于舆论谴责远远不够。我们更需要:强化法律刚性约束,畅通彩礼纠纷维权渠道,让法律为良俗保驾护航;完善社会治理,通过村规民约、社区调解等方式正本清源;加强价值引导,推动建立健康文明的婚恋风尚,重塑对爱与婚姻的敬畏;重视媒体责任,在曝光畸形婚俗的同时,更应传播平等、真诚、负责的婚恋观。

这场闹剧虽暂告段落,但留下的思考远未结束。它如同一面镜子,既照见了部分个体价值观的扭曲,也映现出社会婚恋习俗改良的紧迫性。德国诗人里尔克曾说:“爱情不是彼此凝视,而是一起朝同一个方向看。”婚姻的真谛,在于两个独立灵魂的相互契合与共同成长,而非财物的堆砌和利益的权衡。

唯有让情感的归情感,物质的归物质,才能避免将爱情熬成算计、把婚姻变为买卖。让我们共同守护情感中最本真的部分,愿每一份真挚的感情,都能在尊重与理解的土壤中,生长出它应有的丰盈模样。

☆ 本文作者简介:崔桂忠,曾任92848部队政治委员,海军上校军衔。现任大连市旅顺口区委办公室一级调研员。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生

![彩礼不多,但是加上其他开销就很多了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/808891302984281102.jpg?id=0)