我们都知道,天上的星星会发光,对吧?✨

从小到大,书上都说,恒星就是一个巨大的核聚变火炉,靠着“燃烧”氢和氦来发光发热,就像我们太阳一样,兢兢业业地亮了几十亿年。

宇宙的规则好像就该是这样。

那要是现在我跟你说,这套规则可能得改改了呢?😉

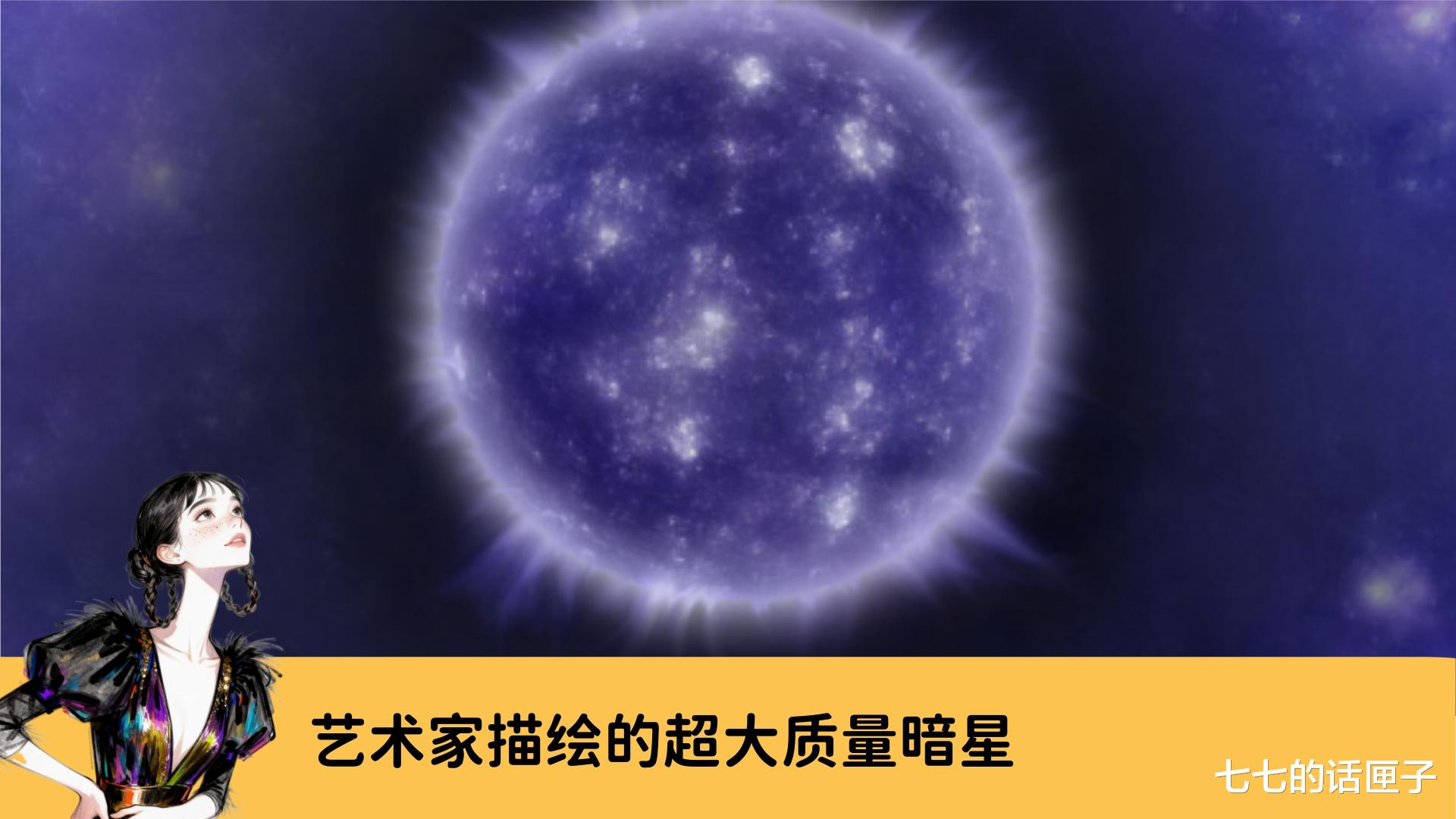

在宇宙最初的混沌里,可能存在过一种完全不走寻常路的星星。

它们不玩核聚变,而是靠“吃”一种看不见、摸不着的神秘物质来发光。

它们就像是宇宙里的幽灵,巨大、明亮,但又特别蓬松。

这听着是不是特像科幻小说里的设定?👽

但最近,詹姆斯·韦伯太空望远镜,好像真的拍到了这些宇宙幽灵的影子。

它们,就是今天的主角:暗星。

我知道你一听“暗”这个字,就觉得它是不是黑乎乎的。

恰恰相反,这东西亮得吓人。

之所以把它叫做暗星,是因为它的能量来源:暗物质。

我们能看到的所有星系、恒星、行星,包括我们自己,加起来只占宇宙的5%左右。

剩下的95%,由暗能量和暗物质这两个神秘大佬瓜分,其中暗物质就占了大约25%。

它就在我们身边,甚至正在穿过我们的身体,但我们就是感觉不到它。

不过,它又确实存在,用引力控制着整个星系的运转。

科学家们找了它几十年,连根毛都没抓到。🤷♀️

所以,这次的发现有意思的地方就来了。

几十年前,就有科学家猜想,在宇宙诞生后大概两三亿年的时候,环境特别单纯,主要成分就是氢和氦。

在一些暗物质密度特别高的地方,大量的氢和氦被引力吸引过来,形成一个巨大又蓬松的气体云团。

你可以把它想象成一个虚胖的巨人,质量高达太阳的一千万倍,但身体却异常庞大松软。

按理说,这么大的气团应该会自己塌缩,点燃核聚变,变成一颗普通的恒星。

那问题来了,这么个虚胖子,是靠什么来支撑自己,不被自身巨大的引力给压垮呢?

答案就在它的核心——那些被它吃进去的暗物质粒子。

科学家推测,这些暗物质粒子会自我湮灭。

简单说,就是它们会互相碰撞,然后同归于尽,在这个过程中释放出巨大能量。💥

这股能量从内部把整个星体撑住,让它既能发光,又不至于塌掉。

说实话,这个理论一直都只是理论,听着很酷,但没证据。

直到韦伯望远镜上线。

韦伯的厉害之处在于,它不仅能看得极远,还能看得极“古”。

它看到的那些遥远星系的光,都是在宇宙中旅行了上百亿年的,所以我们看到的其实是它们上百亿年前的模样。

这就给了天文学家一个直接考古宇宙童年时代的机会。

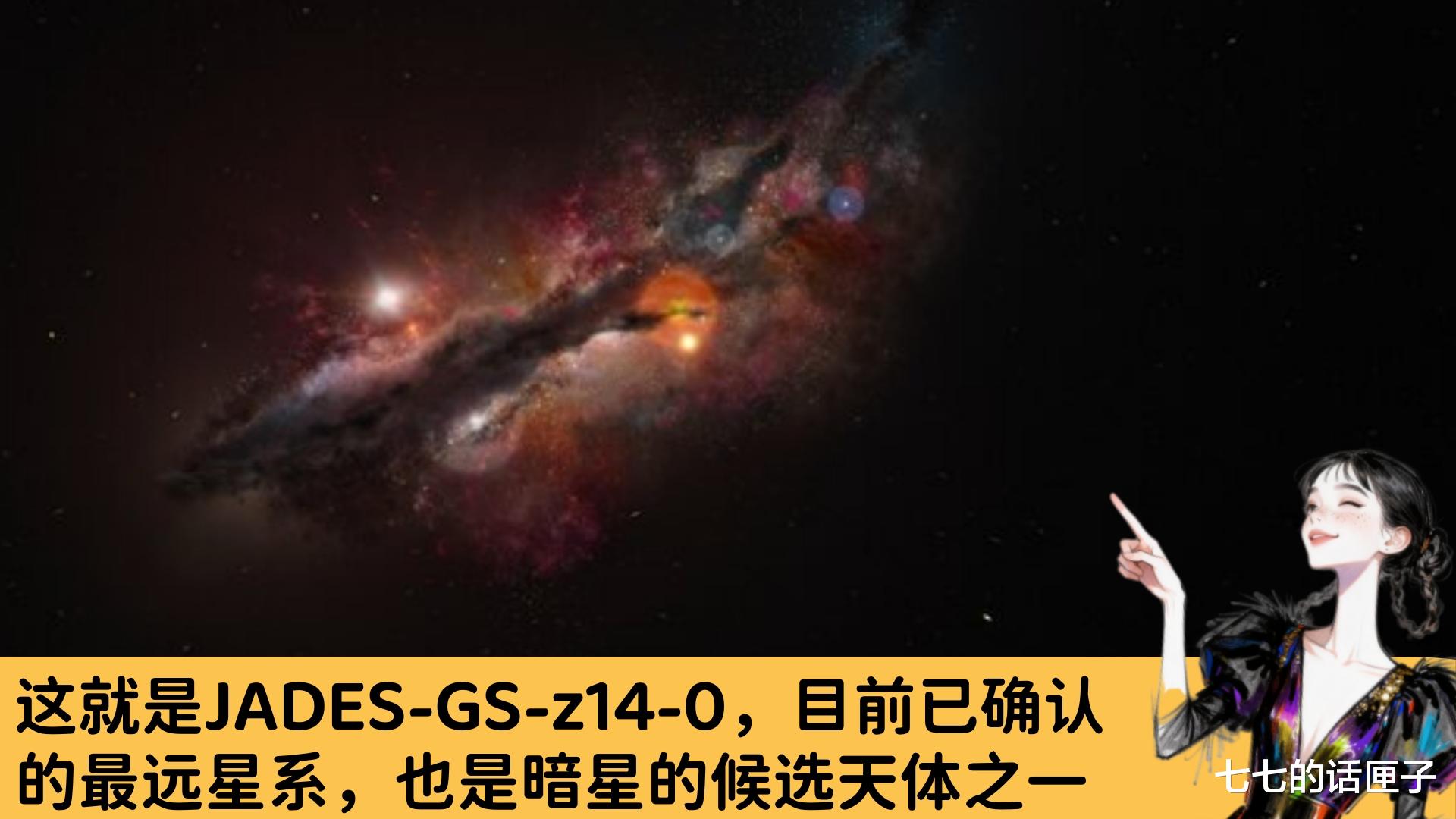

德克萨斯大学的弗里兹教授团队,就用韦伯的近红外相机(NIRCam),在茫茫宇宙背景里圈定了几个非常可疑的目标。

这些天体又老又亮,很像理论里的暗星。

但光有照片还不行,得有铁证。

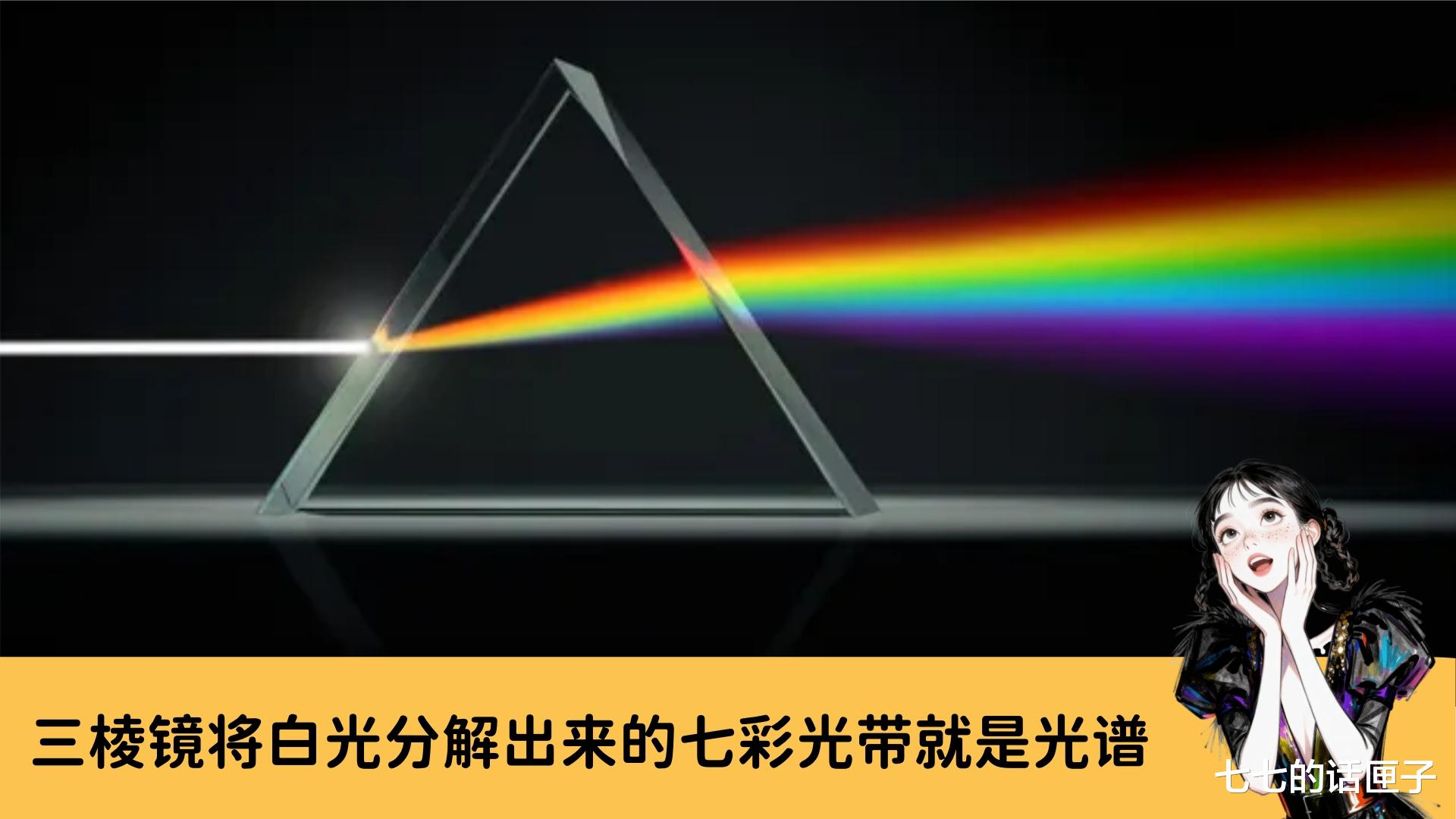

如果说照片是看一个天体的长相,那光谱就是它的身份证,能看出它的成分。

每个天体发出来的光,拆开来看都是一道独一无二的彩虹,里面有一些特殊的谱线,就像人的指纹一样。🧬

就在对其中一个可疑目标进行分析时,一个决定性的线索出现了!

研究团队在它的光谱中,发现了一个非常特殊的记号,一个在1640埃波长位置的吸收凹陷。

这个词你听不懂没关系,你只需要知道,这个特征,普通恒星根本没有。

它就像一个独特的化学签名,正好和理论预测的暗星光谱对上了!

换句话说,他们可能真找到了暗星的铁证!

发现一个奇怪的星星,有那么重要吗?为什么能让大家这么激动?

非常重要。

因为它说不定能一口气解释宇宙里的两大谜题。

第一个,当然是暗物质到底是什么。

如果暗星真的存在,就说明暗物质确实会湮灭,那我们离搞清楚它是什么就更近一步。

第二个,是关于那些不该存在的超级黑洞。⚫

韦伯已经在宇宙早期发现了一些质量大得离谱的黑洞。

按现有理论,黑洞从小长到那么大需要很长时间,可宇宙当时还那么年轻,时间根本不够。

但如果它们的前身,是这些质量高达太阳百万倍的暗星呢?

暗星燃料烧完后,直接塌缩成黑洞,这样一切就说得通了。

当然了,科学是很严谨的。

目前还只能说是“高度疑似”,不能100%拍板。

科学家们还需要更多的观测数据来反复验证。

但说实话,这个发现已经足够让人浮想联翩了。

它让我们看到,宇宙的开端可能比我们想的还要神奇和精彩。

每次看到韦伯传回来的新东西,都觉得咱们离宇宙的真相又近了一步。

这种感觉,真的挺奇妙的。

你觉得呢?👋

声明:本文内容均经过严谨考证,参考的权威资料见下文。少部分素材由AI工具辅助核实。文章旨在传递正能量,无低俗和不良引导。

参考信源与图片来源:

天文通--传说中的“暗星”真的存在吗?韦伯望远镜似乎发现了踪迹

北京前沿科学技术研究院--詹姆斯·韦伯望远镜揭示了3颗可能的“暗星”—由看不见的暗物质驱动的星系大小的物体