在交通基建领域,隧道是连接地理阻隔的“钥匙”,更是衡量工程技术水平的“标尺”。我国地形复杂,山脉纵横,从秦岭到太行,从祁连到天山,无数隧道如纽带般串起区域经济。其中,太行山隧道与乌鞘岭隧道作为不同地理单元的代表性工程,不仅刷新了当时的建设纪录,更在施工技术、地质应对等方面为后续工程积累了宝贵经验。它们的故事,既是一部攻坚克难的奋斗史,也是中国铁路发展从“追赶”到“引领”的缩影。

若从空中俯瞰华北平原与黄土高原的交界带,太行山如一道天然屏障横亘其间。这里峰峦叠嶂,海拔超1300米的越宵山更似“天堑”,阻碍着河北与山西的直接连通。2005年,随着石太客运专线的开工,一座注定载入中国隧道史的工程——太行山隧道,正式进入建设阶段。

作为石太客运专线(我国首条开工建设的客运专线)的核心控制性工程,太行山隧道的设计与建设堪称“破局之作”。其采用双洞单线结构,下行线全长27839米,上行线27848米(约27.8公里),两线间距35米,最大埋深445米,穿越海拔1311米的越宵山主脉。这一长度虽非当前国内最长(位列新关角隧道、西秦岭隧道之后),但在2007年全线贯通时,它仍是中国设计建造的最长山岭隧道之一,技术难度与工程意义不言而喻。

然而,太行山的“脾气”并不温顺。隧道途经区域地质构造复杂,岩层破碎、节理发育,施工中极易发生坍塌与大变形,堪称“地质博物馆”。为破解这一难题,建设团队采用钻爆法施工,在全隧设置进口1个、斜井9个、出口1个,共11处施工通道,24个工作面同时推进,将“蚂蚁啃骨”的效率提升到极致。更关键的是,项目组联合全国隧道专家围绕多项重点课题(如软弱围岩支护、大变形控制等)展开技术攻坚,最终形成了一套适用于复杂地质的隧道施工标准,为后续西成客专、成兰铁路等工程提供了重要参考。

2007年12月22日,随着最后一声爆破的轰鸣,太行山隧道全线贯通;2009年,石太客运专线正式通车。这条“钢铁咽喉”的打通,不仅将石家庄到太原的铁路运行时间从4小时压缩至1小时,更让山西的煤炭、河北的制造业得以高效流通,成为华北地区经济协同发展的“加速器”。

二、乌鞘岭隧道:横跨河西走廊的“戈壁通途”若说太行山隧道是华北的“动脉”,那么乌鞘岭隧道则是西北的“生命线”。它坐落于甘肃境内的乌鞘岭山脉,这里是青藏高原与黄土高原的过渡带,年均气温仅12℃,冬季风雪交加,夏季冻土消融,地质条件之复杂不亚于太行山。作为兰(州)武(威)二线的控制工程,乌鞘岭隧道的建设,直接关系着西北铁路网的运力提升。

乌鞘岭隧道采用双洞单线设计,左右线各长20050米(约20公里),是21世纪初国内最长的双线铁路隧道之一。项目于2003年3月正式开工,建设团队面临的最大挑战是“时间与自然的赛跑”:左线需穿越三大区域性断裂带,岩层破碎、地下水丰富,塌方风险极高;右线则需应对高原寒冷气候对混凝土强度的影响。为确保进度,施工方采用“长隧短打”策略,设置多个斜井与竖井,将隧道分割为多个区段同步施工。

经过40多个月的攻坚,2006年8月23日,乌鞘岭隧道双线正式开通。这条“地下通途”的贯通,不仅缓解了西北煤炭、矿产东运的瓶颈,更让河西走廊与中原地区的联系更加紧密——从兰州到武威的铁路运行时间缩短近2小时,沿线城市的农产品、新能源产业借此融入全国市场。

太行山隧道与乌鞘岭隧道,虽分处华北与西北,却共同书写着中国隧道工程的传奇。它们的建设,不仅刷新了“最长”“最快”的工程纪录,更在复杂地质应对、多工作面协同、科技攻关机制等方面积累了核心技术。从钻爆法的优化应用到软弱围岩支护体系的创新,从施工组织的精细化管理到跨学科专家的联合攻关,这些经验已成为中国隧道工程的“技术基因”,支撑着后续川藏铁路、天山胜利隧道等超级工程的推进。

今天,当我们乘车穿越这些“地下长龙”时,看到的不仅是钢铁与混凝土的奇迹,更是一代又一代建设者用智慧与汗水浇筑的“中国力量”。它们不仅连接了山川,更连接了区域经济的未来;不仅凿通了山体,更凿通了技术创新的新境界。这,或许就是超级隧道最深刻的启示——所谓“天堑变通途”,从来不是自然的让步,而是人类智慧的胜利。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

火车站,城市的立体名片:一文了解上海和沈阳的那些地标高铁站

从雄安露珠到丰台新章:解码中国高铁车站的建设密码与人文脉络

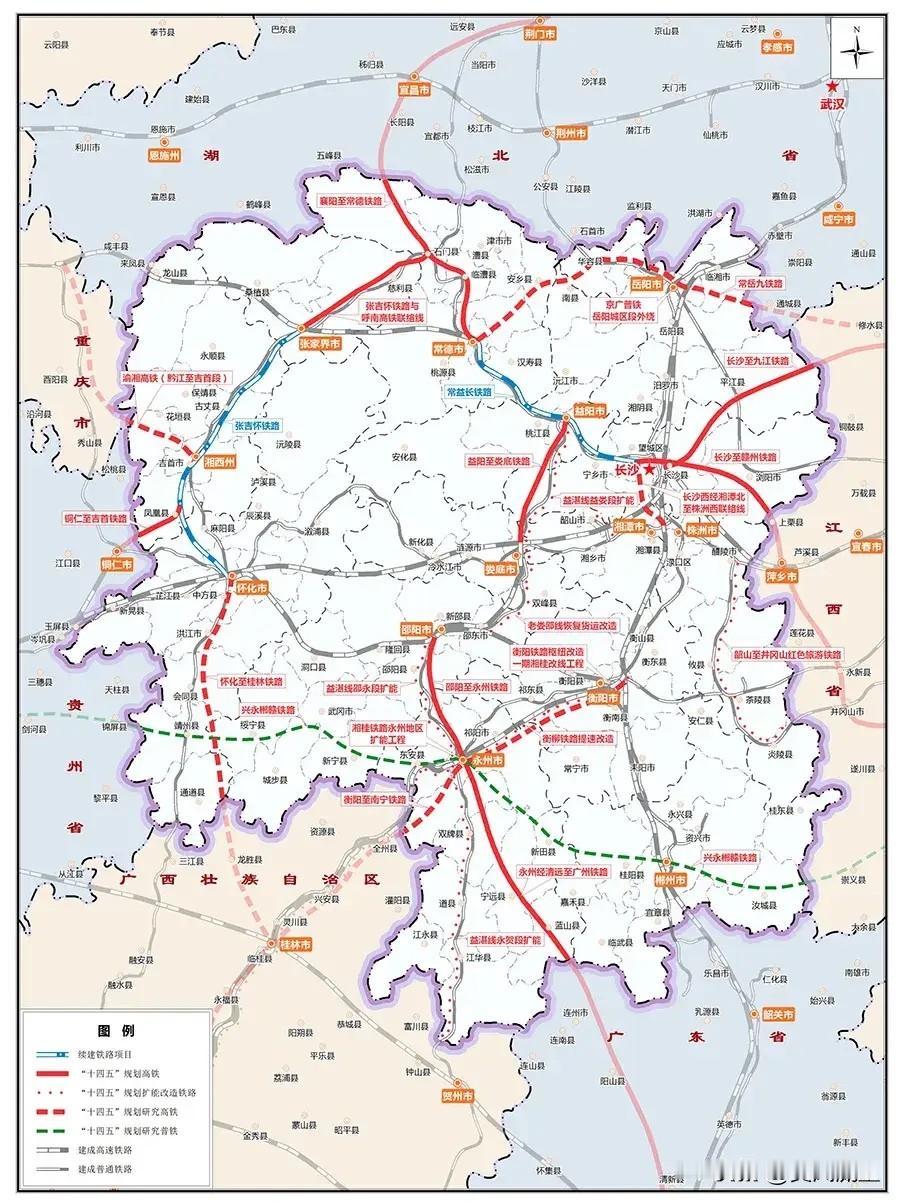

穿云越岭入画来:解码湘西五站的高铁建设密码与人文故事(麻阳西、凤凰古城、吉首东、古丈西、芙蓉镇站)

一文了解那些重大桥梁工程:沪通长江大桥、新建北环线甬江特大桥

一文了解中国的那些高速铁路

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络\国家铁路局

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容