引言

这可能是近年来,最经典的一场“自杀式公关”。一方递出了橄榄枝,另一方却用它点燃了自己。当事人张碧晨的二次回应,堪称一部教科书级别的“如何用最专业的法律术语,来办最得罪人的事”。今天,我们不站队,只复盘。

正文

各位,坐好。

今天我们不开研讨会,我们只做一次“公关事故”的现场解剖。

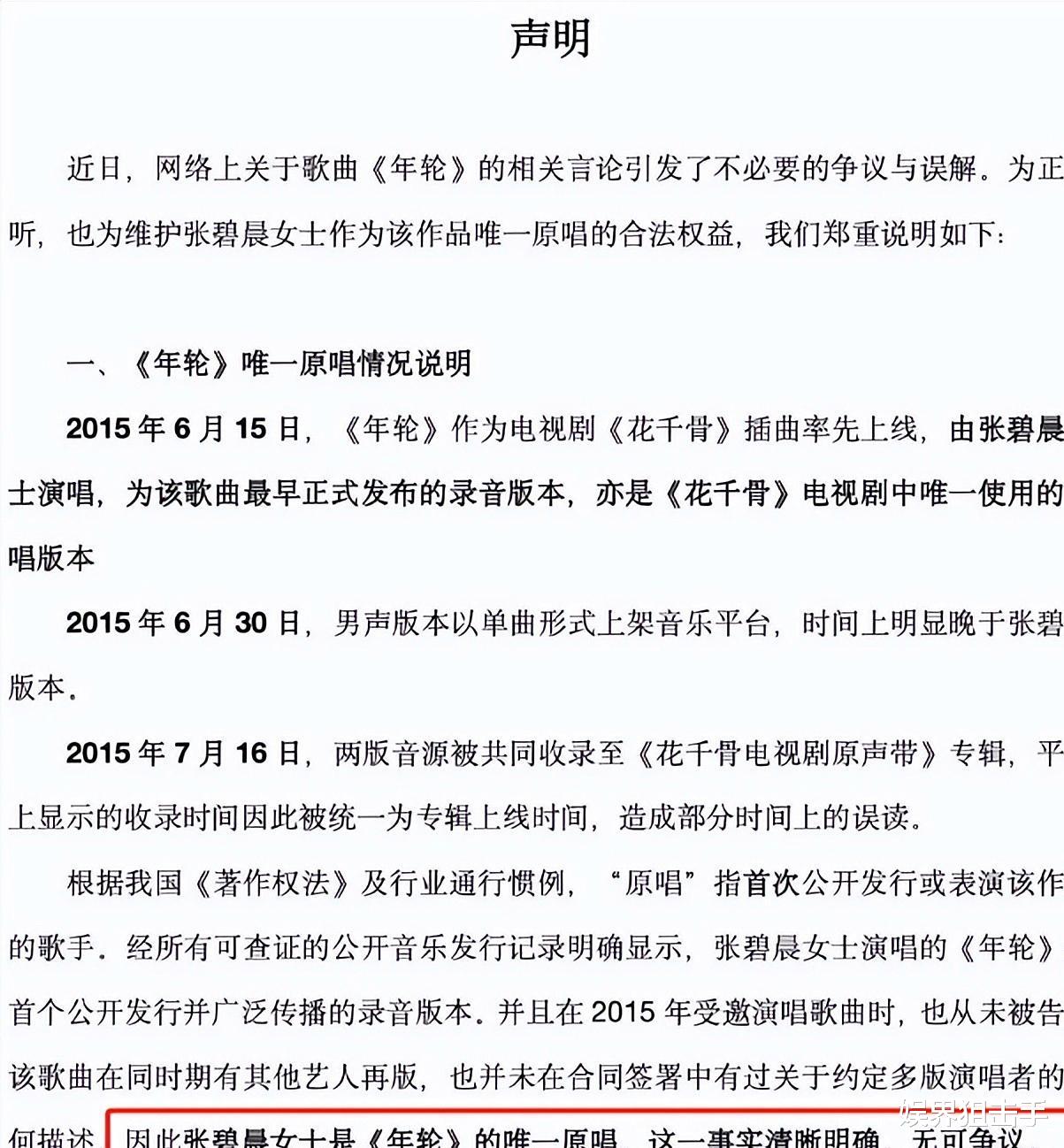

解剖对象:张碧晨工作室关于《年轮》的那份声明。

在分析这份“杰作”之前,我们必须先搞清楚当时的战场环境。

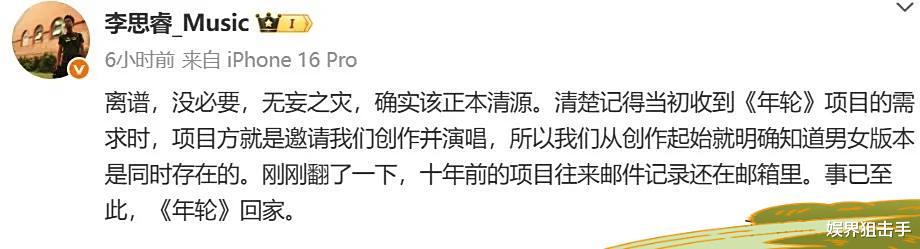

环境一:汪苏泷方面,在舆论漩涡中,始终坚持“双原唱”的说法。

这是什么信号?

这是公关语言里的“高抬贵手”,是社交辞令里的“兄弟,给你个台阶”,是想让事件降温的灭火器。

环境二:歌曲的版权方老板,亲自下场,用一句“让歌回家”,请求双方停火。

这是什么信号?

这是来自版权方的最后通牒,是圈内大佬的“给我个面子”,是防止资产贬值的风控手段。

环境三:张碧晨和汪苏泷,有着近十年的公开友谊。

这是什么?

这是整个事件最大的“情感缓冲区”,是无论怎么吵,都不至于彻底撕破脸的最后一道防线。

好,环境介绍完毕。

现在,让我们一字一句地,品读张碧晨工作室的这份声明。

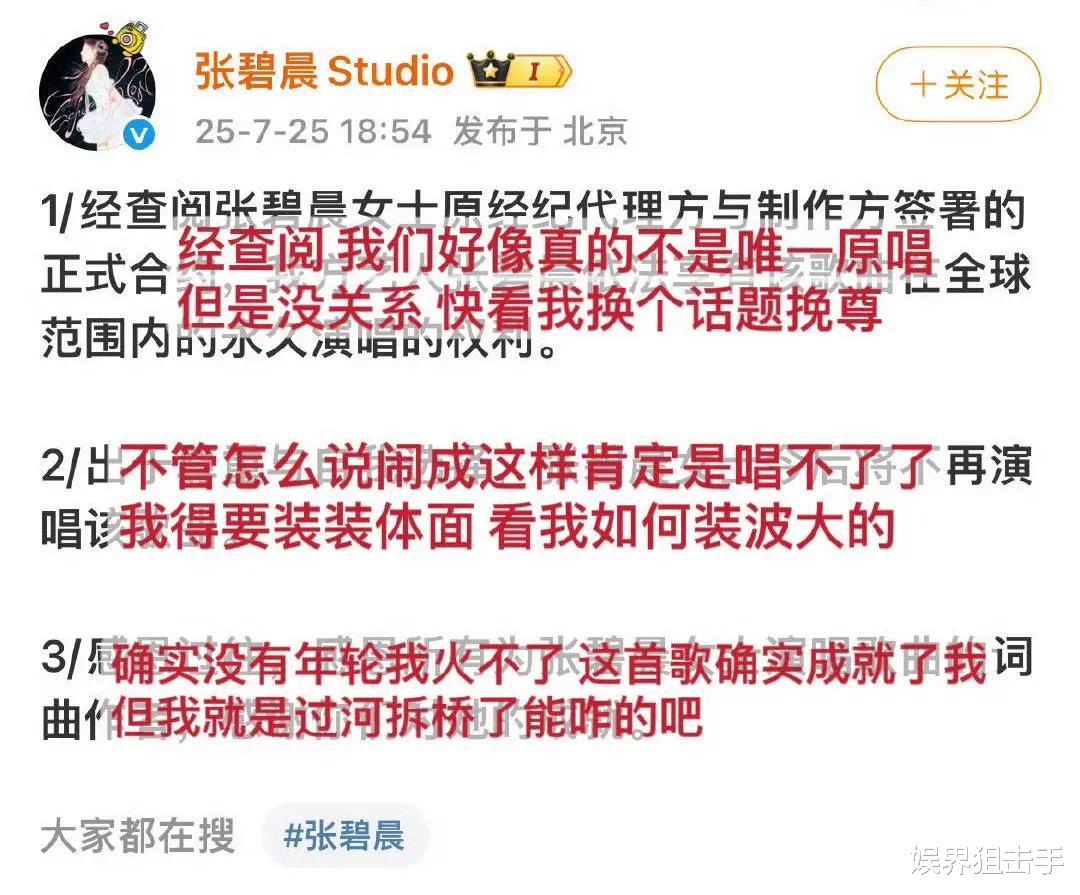

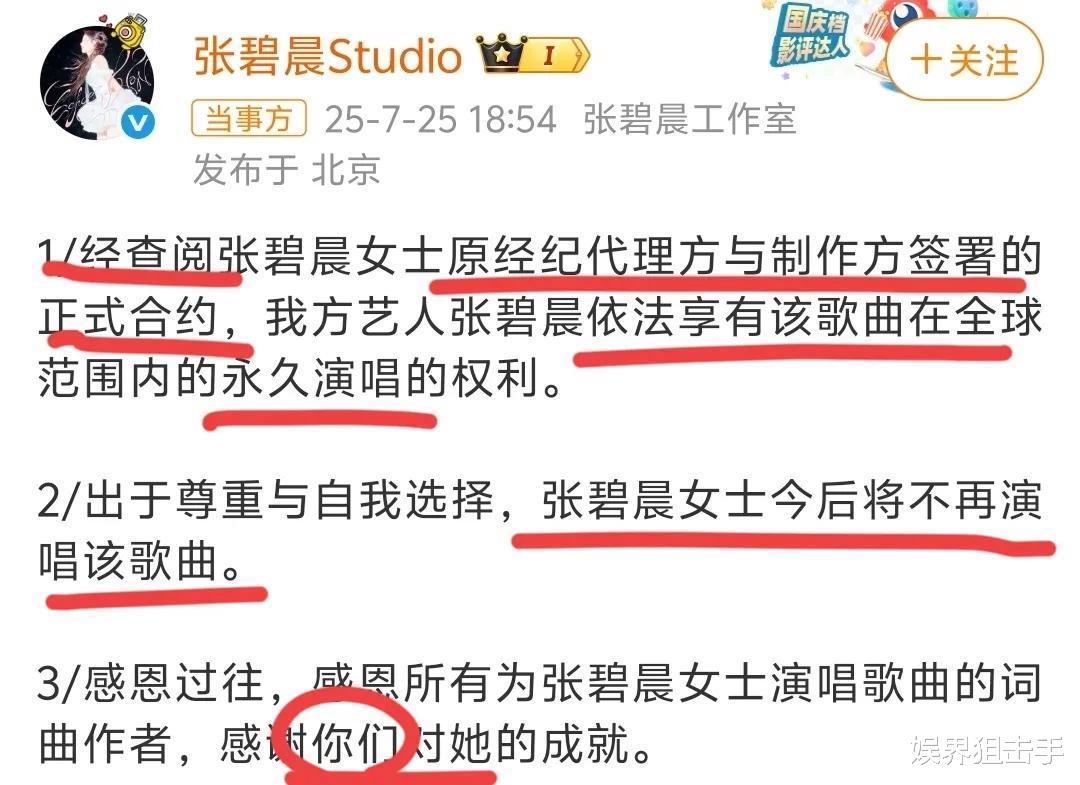

第一句:“经查阅,张碧晨女士原经纪代理方与制作方签署的正式合约…”

漂亮。

一上来,就摆出了“权威”和“严谨”的姿态。“经查阅”,显得我们不是空口白牙,我们是基于事实。

“原经纪方”,这个用词更妙,暗示了“这事儿不是我们现在团队签的,但我们认”。

这是一种切割,也是一种担当,公关的起手式,满分。

第二句:“张碧晨依法享有该歌曲在全球范围内的永久演唱的权利。”

来了,全文的“核武器”来了。

“依法”、“全球”、“永久”。

每一个字眼,都像一把法律的重锤,充满了不容置疑的力量。

这句话的攻击性有多强?

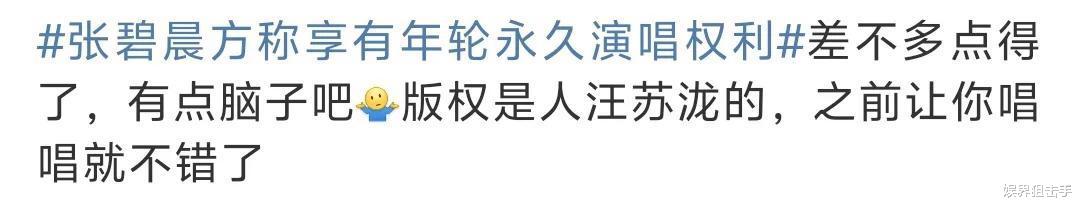

它直接把汪苏泷的“双原唱”定性为了一种“无意义的客套”。

它在告诉所有人:我唱这首歌,不是你汪苏泷的“允许”或“善意”,而是我白纸黑字的“权利”。

这一锤,直接把汪苏泷递过来的梯子,砸了个粉碎。

也把“友情”这个模糊的东西,从讨论的范畴里,一脚踢了出去。

我们不聊感情,我们聊合同。

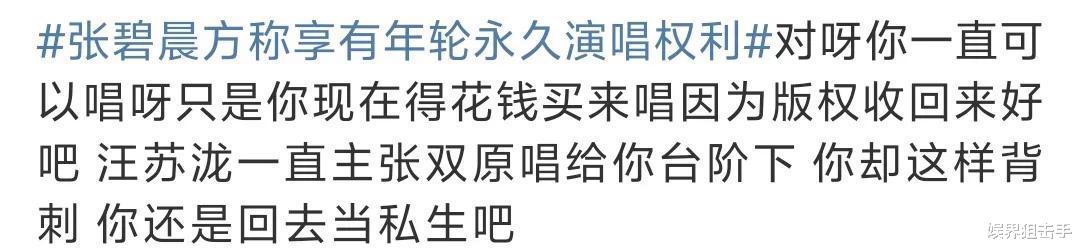

第三句:“出于对原作者的尊重,今后不再演唱该歌曲。”

如果说上一句是“核武器”,那这一句,就是战术上的“烟雾弹”。

它的逻辑是:我虽然有权利唱,但我选择不唱,以此来表达我的“尊重”。

这是一种非常高明的“以退为进”。

看似放弃了权利,实则是想占据道德的制高点。

潜台词是:“看,我都这么大度了,你们还想怎样?”

但,公关的魔鬼,全在细节里。

细节就是那个称呼:“原作者们”。

一个“们”字,让前面所有的铺垫,都显得无比滑稽。

汪苏泷,一个人,写词,谱曲。

请问,这个“们”,是指向谁?

是指向另一个平行宇宙里的汪苏泷们吗?

这个多出来的字,就像一根鱼刺,卡在喉咙里,让所谓的“尊重”,瞬间变得廉价且充满讽刺。

它让看客们有理由相信:你们的尊重,甚至都懒得去确认一下,尊重的对象,到底是一个人,还是一群人。

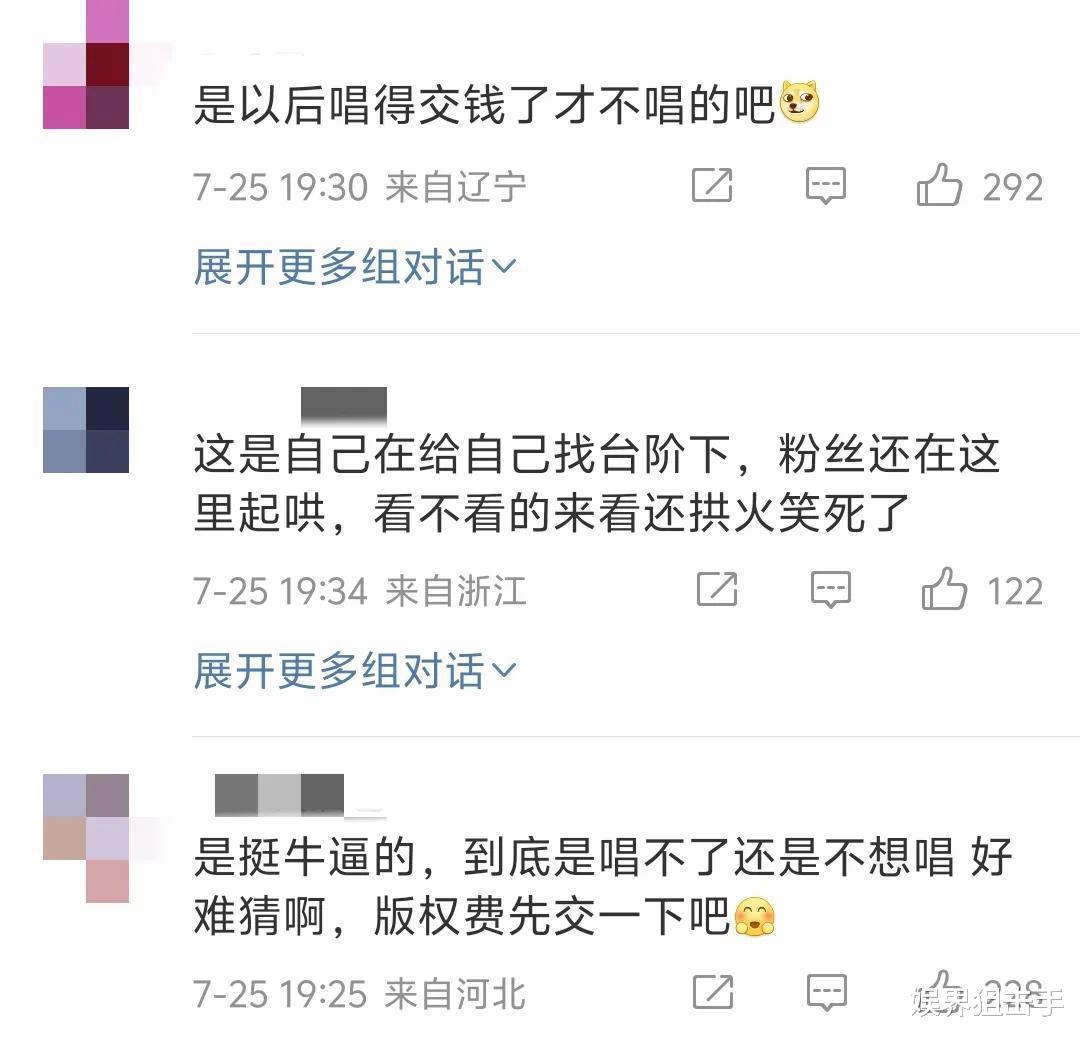

至此,一份本想“挽尊”的声明,成了一个笑话。

它非但没有平息舆论,反而把火烧得更旺。

它成功地把一个“版权归属”的行业问题,变成了一个“张碧晨到底会不会做人”的社会问题。

现在,我们再回头看。

汪苏泷,在这件事里,像个“受害者”。

朋友一场,自己写的歌,免费给你唱了快十年。

如今起了争执,我还想给你留面子,说“咱俩都是原唱”。

结果,你反手甩我一脸“合同法”,还说要“尊重作者们”?

这换了谁,心里能好受?

所以,网友喊话,让张碧晨结算一下过去这么多年的演唱费。

这个要求,过分吗?

在“情理”的世界里,过分。朋友之间,谈钱伤感情。

但在你主动开启的“法理”世界里,这一点都不过分。

因为合同和权利,是双向的。

你主张你的演唱权,那别人自然可以主张他的收益权。

大家按规矩办事,挺好。

再看看韩红、金志文、林俊杰这些名字为什么会被提起?

因为他们代表了圈内的另一种生存智慧。

一种懂得“人情大于道理”的智慧。

这个圈子,才华是入场券,但情商,才是决定你能走多远的通行证。

为了一个所谓的名分,为了回应某个网红的挑衅,不惜把十年友情和未来的合作前景都押上赌桌。

这种不计后果的“硬刚”,很勇,但不明智。

它可能会让你赢得一时的“面子”,但失去的,是更长远的“里子”。

那些顶级的词曲作者们,都在看着。

今天你能这样对汪苏泷,明天,你会不会也这样对我们?

信任的建立,需要很多年。

信任的崩塌,只需要一份声明。

《年轮》的故事,应该给所有圈内人、尤其是他们的团队,上一堂深刻的公关课。

法律,是保护你的武器,而不是让你用来四处伤人的榔头。

结语

在聚光灯下,每一个决策都会被无限放大。当事实清晰、法律明确时,真正考验的,反而是处理问题的“姿态”与“温度”。有时候,赢得一场争论,却输掉一个朋友,甚至输掉一片森林,或许才是最得不偿失的结局。保持专业,更要保持体面。

(以上报道基于记者采访及公开信息整理,力求还原事实并传递行业动向。)