参考资料

Потапов, Л. П. (1948). Очерки по истории Шории [Очерки по истории Шории]. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР.

索尔人(Шорцы)

索尔人是世居于南西西伯利亚的突厥民族,主要分布在俄罗斯克麦罗沃州的绍里亚山区(Горная Шория),属萨彦-阿尔泰地理文化圈。据2020年全俄人口普查,索尔人口约1.3万,信仰东正教与萨满教混合的传统宗教,传统经济活动以狩猎、捕鱼、采集及少量农耕为主。

民族学家В.Я.布塔纳耶夫(В.Я.Бутанаев)指出,索尔人的形成源于古代萨彦-阿尔泰地区的突厥部族与叶尼塞吉尔吉斯人、克特人(Кеты)及萨莫耶德人群的融合。其语言属突厥语族东匈支系,与哈卡斯语、图瓦语有亲缘关系。中世纪文献中,“索尔”一词首次出现于17世纪俄国哥萨克探险者的记录中,源自索尔河流域的地名(Шор),后逐渐成为族称。

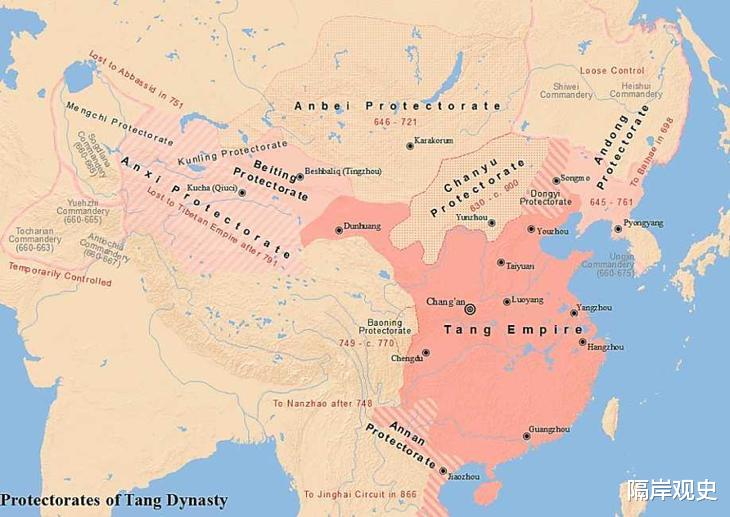

索尔人的分布区域在在中国唐帝国时期,属燕然都护府辖地(瀚海都护府及单于都护府的前身),受黠戛斯部-今吉尔吉斯人祖先影响,现代索尔人的祖先很可能是中国史书中的“黠戛斯属部”。

13-16世纪,索尔人处于蒙古帝国及其后继政权(如准噶尔汗国)的影响下。学者Д.Г.Савинов在《南西伯利亚中世纪民族史》中强调,索尔人的部落结构曾长期向蒙古贵族纳贡,但其山地聚居模式保留了较强的自治性。

在俄国人到来之前,索尔人处于萨彦-阿尔泰地区各大强权势力的边缘影响地带,经济发展水平不均,主要经济活动为狩猎(主要猎取松鼠、紫貂等毛皮兽)、捕鱼和原始锄耕农业(种植大麦、黍子)。

部分南部群体掌握了简单的冶铁和打铁技术,开采并冶炼当地铁矿,为其赢得了кузнецы的称号,这一称谓也见于早期俄国文献中(“Кузнецкие татары” - 库兹涅茨克鞑靼人)。其社会结构以父系氏族(“сеок”)为基础,信奉以万物有灵为核心的萨满教,认为整个世界由“埃尔利克”(Эрлик)等神灵和无处不在的精灵主宰。

17世纪初,俄国向东扩张,索尔人地区被纳入沙俄版图。1635年,托姆斯克要塞的哥萨克人建立库兹涅茨克堡垒(今新库兹涅茨克),开始对索尔人征收毛皮税(ясак)。俄国档案记载,索尔人以貂皮、松鼠皮作为贡赋,同时被迫参与铁矿开采(如托姆斯基铁厂)。这一时期,东正教传教士的活动逐渐渗透索尔社区,但萨满教仪式仍在狩猎与祭祀中保留核心地位。

18世纪准噶尔汗国统治时期,索尔人与阿尔泰乌梁海人(现中国新疆图瓦人近亲)存在贸易往来,用毛皮交换粮食与金属器。乾隆平定准噶尔后,清廷与沙俄签署《布连斯奇条约》,索人地区正式划归俄国,但部分索尔部落仍与阿尔泰北疆居民保持通婚。

1925年,苏联政府建立“戈尔诺-绍里亚民族区”(Горно-Шорский национальный район),尝试推动索尔人文化自治。然而,1930年代的集体化运动与工业化(库兹巴斯煤矿开发)导致传统经济瓦解,大量索尔人迁入城市。二战期间,索尔人被征入伍,参与对德作战,战后人口锐减。

1993年,俄罗斯联邦承认索尔人为“土著小民族”,成立“绍里亚民族文化协会”,推动语言复兴与萨满传统保护。近年来,索尔艺术家Н.М.切维尔金(Н.М.Челбогашев)的史诗创作与生态活动家А.И.托迪杰舍夫(А.И.Тодышев)的环保运动(反对煤矿侵占林地)引起国际关注。

今天索尔人仍面临人口流失、环境退化等挑战。俄科院西伯利亚分院2021年报告显示,仅14%的索尔青少年熟练使用母语。