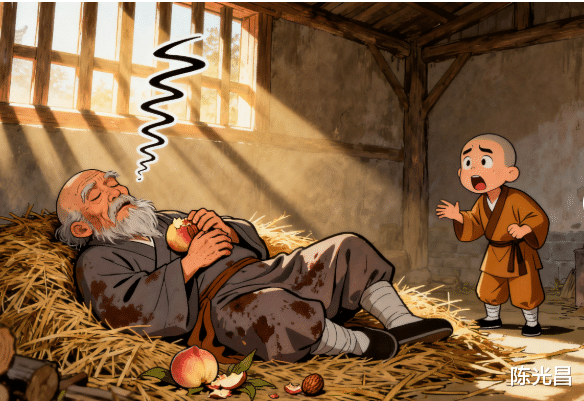

清风寺的晨钟响第三遍时,慧能和尚终于在柴房的草堆里找到了慧空。老和尚的僧袍沾着酒渍,怀里还搂着个啃剩的桃核,呼噜声比山门外的溪流还响。

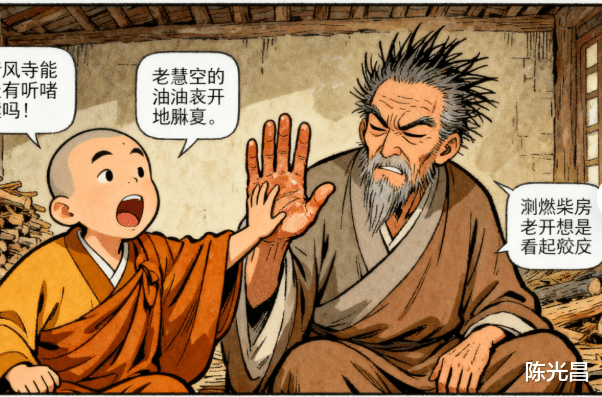

“师叔!住持让您去前殿讲经呢!”慧能扯着嗓子喊,手刚碰到慧空的袈裟,就被一只油乎乎的手拍开。

“急什么,”慧空眯着眼坐起来,头发乱得像鸟窝,“那伙香客昨天求的是发财,今天我要是讲‘色即是空’,他们不得把功德箱掀了?”话没说完,他突然眼睛一亮,从袖管里摸出个野山楂,“昨晚后山摘的,甜,你尝尝?”

慧能看着师叔这

副模样,恨不得找块豆腐撞死。三年前慧空来清风寺时,谁不夸他气度不凡?可没过俩月,老和尚就暴露了本性:喝酒、爬树、跟山猴抢果子,活脱脱一个“醉猴”。住持却总说“慧空师侄有大智慧”,这话慧能怎么也不信——昨天师叔还把香客捐的香油钱拿去买了两斤酱牛肉,说是“给菩萨换换口味”。

正琢磨着,前殿传来一阵喧哗。慧能探头一看,好家伙,十几个穿西装的人堵在殿门口,为首的大腹便便,正是城里有名的地产商王总。

“你们住持呢?”王总叉着腰,唾沫星子横飞,“我捐了十万块修观音像,现在告诉我工期要延后?今天不给个说法,我就把这事捅到报社去!”

僧人们吓得面面相觑,慧能正要上前解释,就见一个身影晃悠悠从侧门出来。慧空趿拉着布鞋,手里还端着个粗瓷碗,碗里飘着两颗红枣。

“王总啊,”慧空凑到跟前,把碗递过去,“刚熬的红枣粥,补气血,你先喝一碗。”

王总愣了愣,看着碗里的红枣,气消了一半:“你谁啊?别跟我来这套!”

“我是慧空,”老和尚挠挠头,“修观音像的事我知道,不是故意延后。前几天暴雨冲坏了山路,建材运不上来,总不能让工匠们扛着水泥爬山吧?”

“那你们不会想想办法?”王总依旧不依不饶。

慧空突然眼睛一瞪,指着殿外的山:“王总,你看那座山,十年前是不是光秃秃的?现在满山坡的树,是谁种的?”

王总愣住了,他还真不知道这事。

“是附近的村民,”慧空叹了口气,“他们没钱,就靠种树防山洪。你捐十万块修佛像,是积德;可要是为了赶工期,让工匠们冒险走山路,出了事故,那可不是积德,是造孽啊。”

这话一出口,王总脸涨得通红。他沉默了半天,突然从包里掏出支票本:“大师说得对,是我急功近利了。这五万块,就当给工匠们的误工费,等山路修好了再开工。”

慧能看傻了眼,他没想到师叔三言两语就解决了难题。更让他意外的是,第二天王总居然带着工人来修山路,还捐了一笔钱给村民买树苗。

从那以后,慧能对慧空刮目相看,可师叔的“荒唐事”还是没断。有次城里的书法家来庙里题字,慧空非要凑凑热闹,拿起毛笔就在宣纸上画了只猴子,还题了句“猴子偷桃,越偷越甜”。书法家气得差点摔笔,可后来有人把这幅画拿去拍卖,居然卖了个高价,买主说这画里有“返璞归真”的意境。

最离谱的是去年冬天,慧空在山门口捡到个弃婴,非要自己养。住持劝他庙里规矩多,不合适,可老和尚死活不听,抱着孩子就住到了柴房,每天上山采野果,下山买奶粉,把孩子照顾得无微不至。

有天晚上,孩子突然发高烧,慧空急得团团转,背着孩子就往山下的卫生院跑。山路结冰,他摔了好几跤,膝盖都磕破了,可还是咬着牙往前跑。等孩子退了烧,他坐在卫生院的长椅上,抱着孩子哭了,那是慧能第一次见师叔流泪。

后来孩子被一对不能生育的夫妇收养了,临走时,慧空把自己攒了多年的一串佛珠送给了孩子,摸着孩子的头说:“以后要做个好人,别学我喝酒爬树。”

慧能终于明白住持说的“大智慧”是什么了。慧空的荒唐,不过是不被世俗的规矩束缚;他的幽默,是用最简单的方式化解复杂的问题;而他的善良,就像山里的清泉,看似平凡,却能滋润人心。

今年春天,慧空要走了。他说要去云游四方,看看更广阔的世界。走的那天,村民们都来送他,王总也来了,还给他准备了一大坛好酒。

慧空抱着酒坛,笑得像个孩子:“各位放心,我会回来的,到时候给你们带山里的野果子吃。”

慧能送师叔到山门口,看着他的身影消失在山林里,突然想起师叔常说的一句话:“人生就像喝酒,喝多了会醉,喝少了没味,关键是要喝出自己的滋味。”

风从山间吹过,带着淡淡的酒香,慧能仿佛看到师叔正坐在山顶的石头上,一边喝酒,一边跟山猴们抢果子,阳光洒在他身上,像一尊活菩萨。