参考资料

Егунов, Н. П. (1963). Бурятия до присоединения к России. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство.

【布里亚特人的“双重身份”-蒙古文化认同与俄罗斯公民身份成为其独特特征,而喀尔喀人则更强调单一民族国家叙事……】

布里亚特(Буряты)与喀尔喀(Халха)

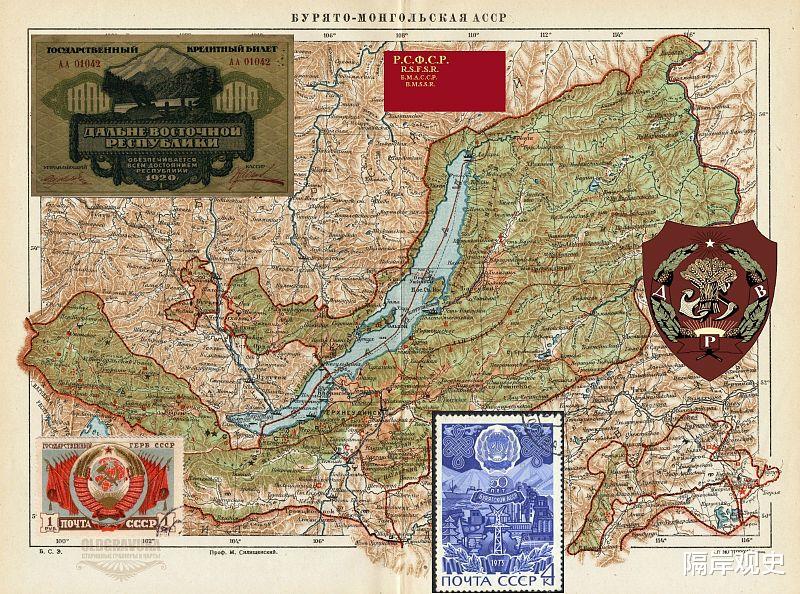

Н.П. Егунов在《布里亚特蒙古史纲》中指出,布里亚特人主要分布于贝加尔湖周边(今俄罗斯布里亚特共和国、伊尔库茨克州及外贝加尔边疆区),而喀尔喀蒙古人则集中于漠北高原(今蒙古国中部)。这种地理分隔导致了生态适应与经济模式的差异:布里亚特人融合了森林狩猎与草原游牧文化,而喀尔喀人则以典型草原游牧经济为主。

从族源看,民族学家Г.Н. Румянцев通过档案研究提出,布里亚特人是蒙古部族(如豁里、秃马惕等)与本地突厥、通古斯族群的融合;而喀尔喀人则直接继承成吉思汗时期的中央蒙古传统,其部落结构更为统一。贝加尔湖地区的布里亚特文化层中存在更多森林地带特征,与喀尔喀的纯草原遗存形成对比。

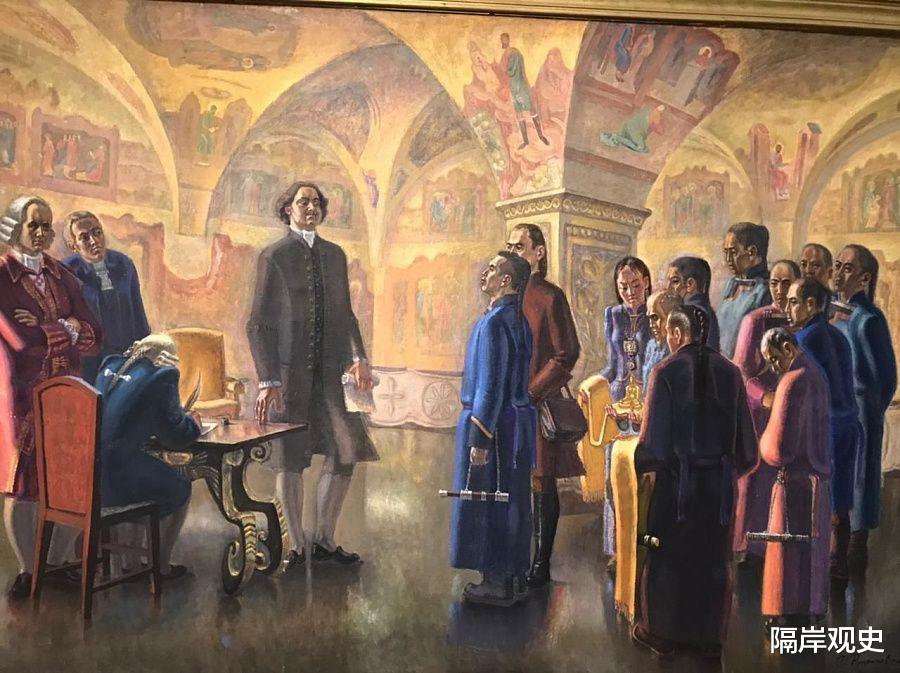

17世纪是布里亚特与喀尔喀分化的关键时期,沙俄向东扩张时,布里亚特各部逐渐被纳入俄罗斯帝国(通过1649年《尼布楚条约》及后续条约),而喀尔喀蒙古则于1691年归附清朝(多伦会盟),这一政治归属的差异深刻影响了两者的社会发展:

布里亚特受俄国统治后,部分部落(如西布里亚特)接受了东正教,并引入农耕与定居文化;同时,沙俄的行政划分如设立“布里亚特自治州”加速了其与蒙古高原的隔离。

喀尔喀在清朝统治下保留游牧封建制度,宗教上强化藏传佛教影响,并与西藏形成紧密联系。俄国档案显示,18世纪后布里亚特与喀尔喀的直接往来因俄清边界管控而大幅减少。

此外,布里亚特语属蒙古语族,但受俄语及通古斯语影响,方言分化明显;喀尔喀语则成为现代蒙古国的标准语基础。

布里亚特与喀尔喀分虽均信仰藏传佛教,但布里亚特地区保留了更多萨满教元素(如“奥金”祭祀仪式)。喀尔喀则受格鲁派寺院体系主导,哲布尊丹巴系统具有政治影响力。

布里亚特在俄国统治下逐步瓦解部落制,转向村社管理;喀尔喀维持旗札萨克制度至20世纪初。俄国档案中的税收记录显示,布里亚特农民需向沙俄缴纳实物税(ясак),而喀尔喀牧民则向清朝王公纳贡。

19世纪末至20世纪初,两者的发展路径进一步分化。布里亚特知识分子受俄国启蒙运动影响,开始推动文字改革(如拉丁化尝试)与民族意识觉醒;而喀尔喀蒙古则在清帝国衰落后寻求独立,受泛蒙古主义与俄国革命的双重影响。

苏联时期,布里亚特被纳入民族自治体系,经济上经历集体化与工业化;喀尔喀则在外蒙古独立后形成民族国家。布里亚特人的“双重身份”-蒙古文化认同与俄罗斯公民身份成为其独特特征,而喀尔喀人则更强调单一民族国家叙事。