山西晋中,太行余脉与汾水交织出一片古老厚土。在榆次老城的青石板路上漫步,不经意间便会被一座朱红色的古老牌楼拦住目光。飞檐斗拱间,"城隍庙"三个鎏金大字历经千年风雨仍熠熠生辉,仿佛在向世人诉说着这座华北现存最完整明代官式城隍庙的传奇往事。

现存的榆次城隍庙建筑群始建于元至正二十二年(1362年),但城隍庙的历史可追溯至更早的唐代。据明万历《榆次县志》记载,唐武德三年(620年),唐高祖李渊为表彰榆次县令贾珉守城有功,敕建城隍庙,这是目前可考的城隍庙最早记载。历经宋辽金三代的修缮扩建,至元代形成了"正殿五间,东西廊庑各九间"的规模。明洪武二年(1369年),朱元璋下诏加封天下城隍,榆次城隍庙得以按照"王"级规格重修,现存的山门、玄鉴楼、乐楼、东西厢房、正殿、寝宫等建筑,基本保留了明代官式建筑的风貌。

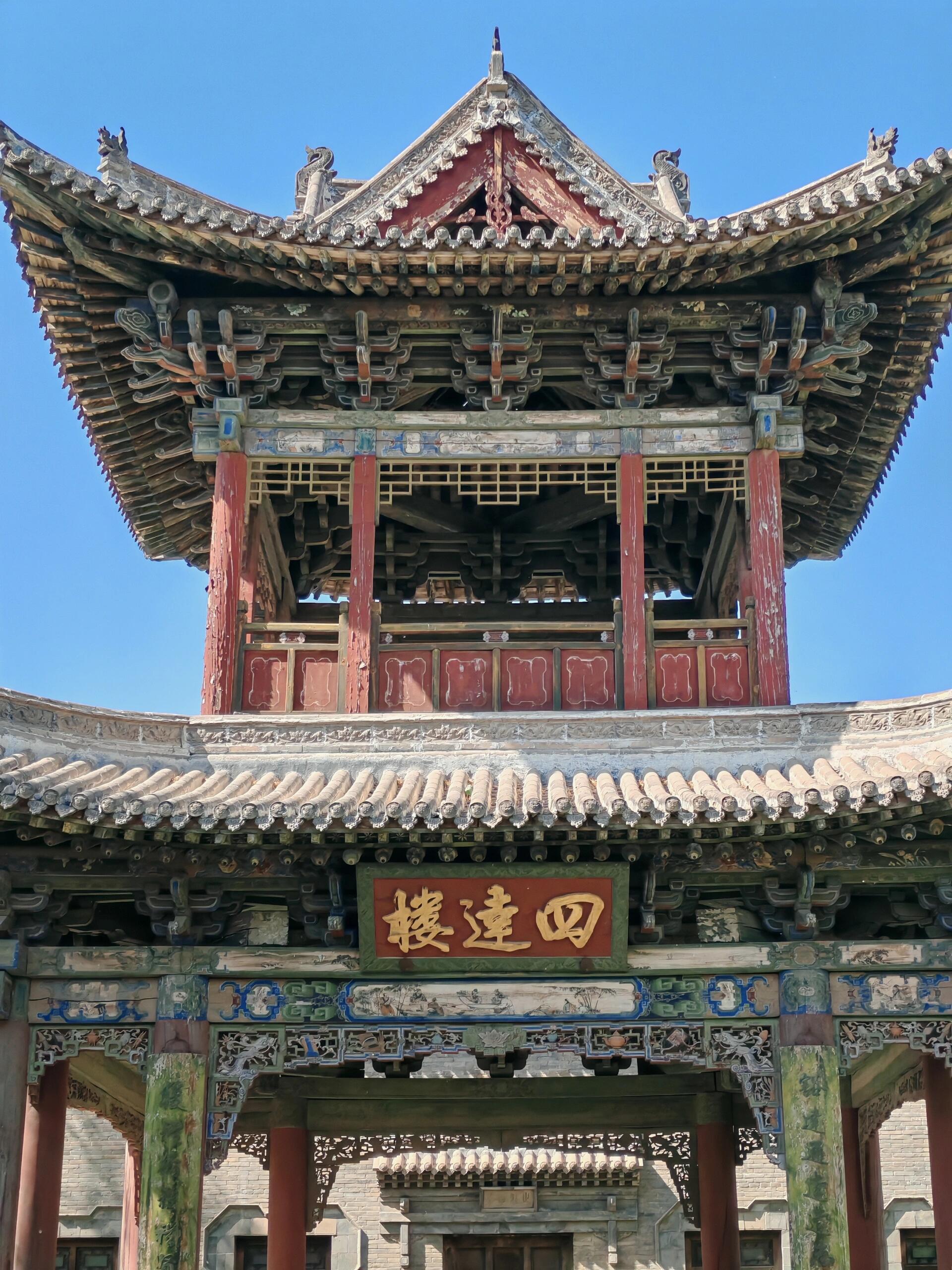

站在高达12米的山门前,抬眼可见悬山顶式门楼上的琉璃脊饰,二龙戏珠的图案在阳光下流光溢彩。这种明代典型的"黄硫璃瓦剪边"工艺,彰显着城隍庙仅次于皇家建筑的尊贵身份。穿过山门,迎面便是被誉为"中国古建瑰宝"的玄鉴楼。这座重檐歇山顶式建筑通高17米,平面呈"凸"字形,上下两层均采用"减柱造"工艺,28根立柱巧妙分布,既保证了建筑的稳定性,又营造出宽敞的内部空间。楼内现存的明代壁画《城隍出巡图》,虽历经500余年岁月侵蚀,仍可辨人物衣纹线条流畅,色彩古朴典雅,堪称明代壁画艺术的典范。

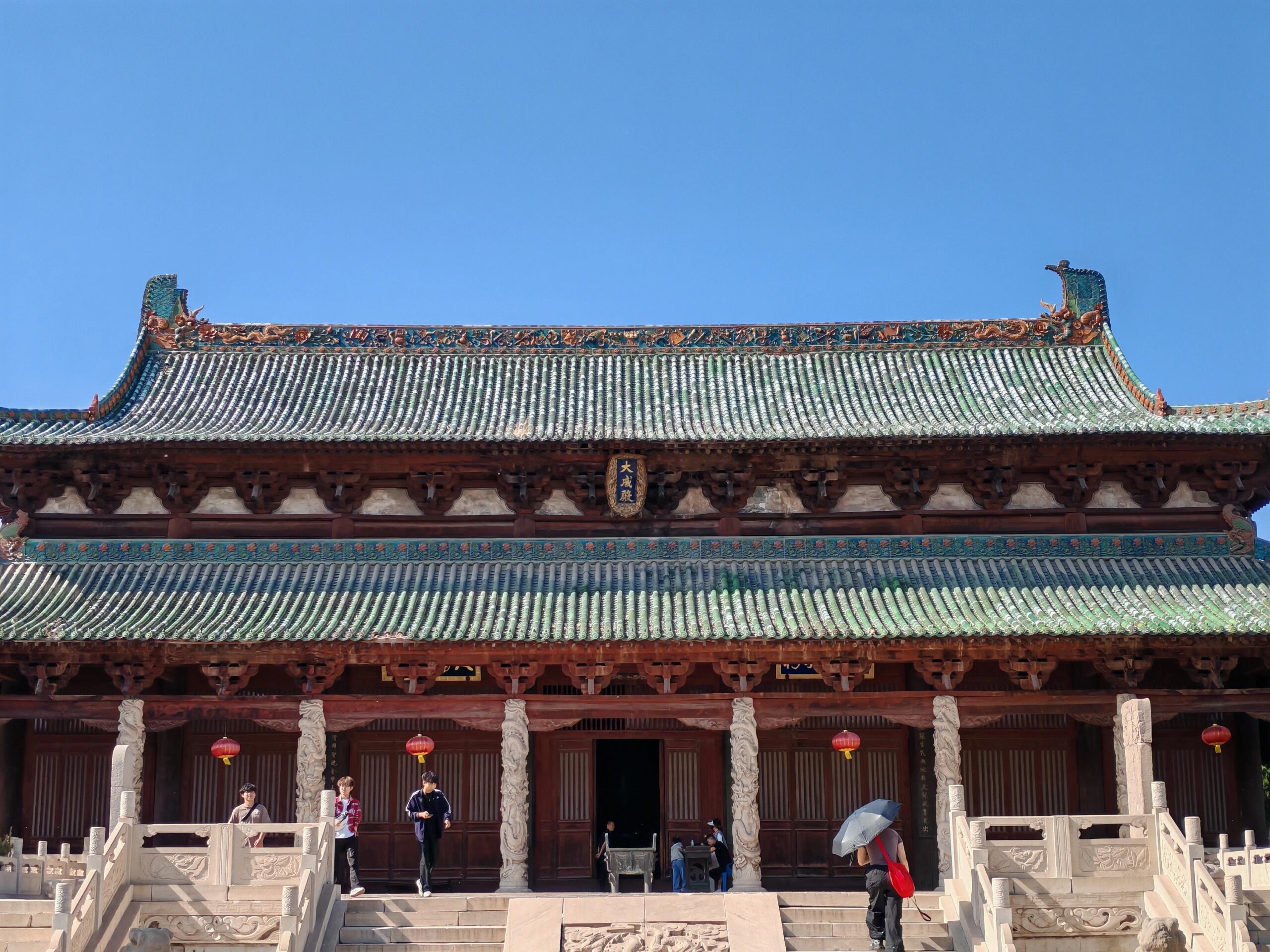

走进城隍庙正殿,24根金丝楠木立柱赫然矗立,柱径达0.8米,历经六百年风雨依然坚实如初。这种"金柱围廊式"结构是明代官式建筑的典型特征,外廊金柱与内槽金柱通过额枋、雀替等构件形成整体框架,既满足了礼制对建筑空间的要求,又体现了力学与美学的完美结合。正殿屋顶采用"单檐歇山顶"形制,正脊两端的琉璃鸱吻高达3米,鱼尾上扬,怒目圆睁,据《营造法式》记载,这种"龙吻"不仅是等级的象征,更有"镇火消灾"的寓意。

值得一提的是城隍庙的排水系统。在正殿月台下方,暗藏着12个石雕龙头排水口,每到雨季,雨水从屋顶汇集至月台,再通过龙头口喷涌而出,形成"九龙吐水"的奇观。这种将实用功能与艺术装饰相结合的设计,展现了古代工匠的卓越智慧。据文物专家考证,这套排水系统至今仍能正常使用,其科学原理与现代城市排水系统有异曲同工之妙。

榆次城隍庙不仅是建筑艺术的宝库,更是一部鲜活的历史教科书。明嘉靖三十四年(1555年),山西发生8级大地震,榆次城"房屋倒塌者十之八九",而城隍庙却因建筑结构严谨,仅山门部分受损。现存山门上的"嘉靖三十五年重修"题记,成为这场灾难的实物见证。清道光二十二年(1842年),城隍庙迎来了一位特殊的访客——时任山西布政使的林则徐。他在游览城隍庙后,曾写下"举念必奸幽独也难逃洞鉴,到头有报细微处岂肯容情"的楹联,至今仍悬挂在正殿之上,成为廉政文化的重要载体。

近代以来,城隍庙也历经沧桑。抗日战争时期,正殿曾被改作仓库,部分壁画遭到破坏;解放战争时期,榆次老城巷战中,一颗炮弹击中玄鉴楼东侧屋檐,至今仍留有清晰的弹痕。1986年,榆次市政府启动城隍庙修复工程,历时十年,按照"不改变文物原状"的原则,恢复了建筑群的历史风貌。2001年,榆次城隍庙被列为第五批全国重点文物保护单位,成为晋商文化旅游线路上的重要节点。

当我们沉醉于古建筑的精美绝伦时,不得不面对一个现实问题:在城市化进程中,如何平衡古建保护与现代生活的需求?榆次城隍庙所在的老城片区,目前仍有居民居住,电线私拉乱接、消防设施不足等问题突出。有学者建议,应参照"丽江古城"模式,对居民进行整体搬迁,将城隍庙打造成纯粹的文化展示空间;但也有观点认为,保留原住民的生活气息,才能让古建筑真正"活"起来。

另一个争议点集中在"商业开发"上。近年来,随着旅游业的兴起,城隍庙周边涌现出大量商铺,叫卖声、电子屏与古建筑的静谧氛围格格不入。支持者认为,适度的商业开发可以为古建保护提供资金支持;反对者则指出,过度商业化会破坏文物环境的原真性。这些争议背后,其实是传统文化传承与现代社会发展的深层矛盾。

站在玄鉴楼的飞檐下,轻抚斑驳的廊柱,我们既能感受到古代工匠的精湛技艺,也能触摸到历史的沧桑变迁。榆次城隍庙不仅仅是一组建筑群,更是中华民族文化基因的重要载体。当我们在争论中探寻保护与发展的平衡点时,或许更应该思考:我们留给后代的,究竟是一座被精心呵护的"标本",还是一个充满生命力的文化记忆共同体?欢迎各位读者在评论区分享你的观点,让我们共同守护这份跨越千年的文明遗产。