文 | 安青

编辑 | 9527喵咕君

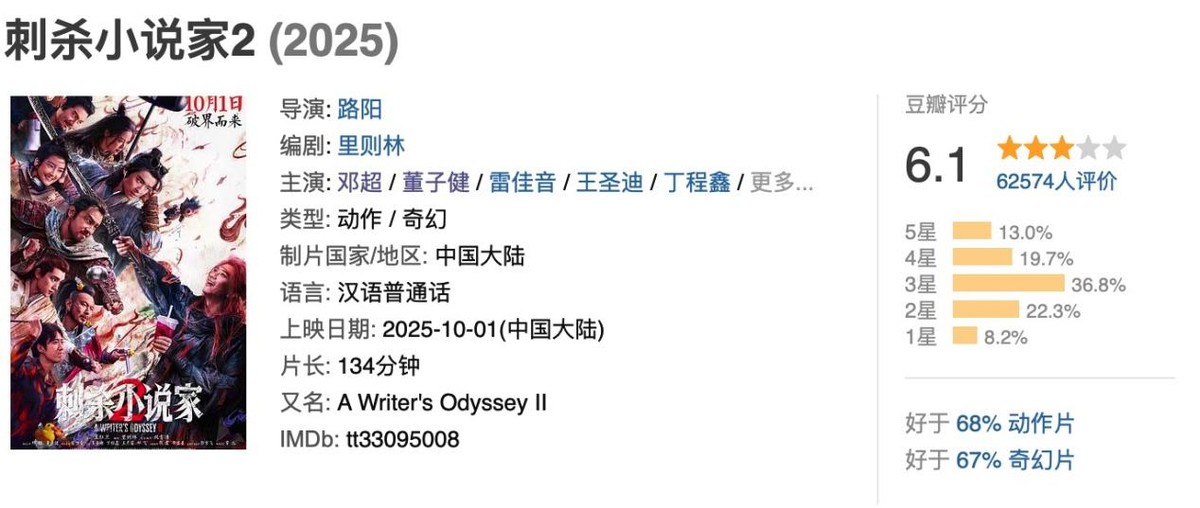

今年国庆档最惨淡的一部电影,必然是《刺杀小说家2》了。

这片子才上映七天,排片占比就跌到14.1%,现在还在持续下降。

按照平台预测,它最终票房撑死也就跑到4.13亿元左右。

可你要知道,它不是什么小成本文艺片,这么一部特效大片,成本、演员、宣传都狠狠砸钱的电影,目标最低也是10亿起步。

而现在,票房4.1亿,片方能分到大约1.6亿,远远抵不上制作和宣传成本。

票房惨淡,口碑也很无奈。

《刺杀小说家2》的评分往下滑到6.1分,一星差评比例高达8.2%。

一句话总结,票房惨淡+口碑跳楼=翻车警报。

奇幻、异世界、穿越、打怪……这些元素放在一起,本来可以炸出精彩。

可偏偏这片把“天马行空”演成堆砌混乱。

异世界和现实交叠,本来是好素材,但它没铺垫好,两边世界的逻辑对接扯得太生硬。

赤发鬼入侵现实,说白了就是“我不服命运”。

可他的所作所为不是走出小说世界,而是到现实世界里走一遭,然后继续回到男主笔下的小说里做最强反派。

男主也是强行降智,在第一部小说被偷走之后,依旧不长记性,反复被背叛,但还是没长进。

常远塑造的反派的行为逻辑也是让人迷惑,上一秒谈合作,下一秒就翻脸,面对一个爆火的IP,光想着吃绝户,明明是一个商人,结果却没有商人的智商。

剧中常远的塑造,真就翻脸比翻书快,好像精神分裂一样,非常突兀。

对比之下,《刺杀小说家2》在特效方面确实往上拼了一把在赤发鬼的头发、风火雷电、隐身、石化这些高级效果上,肉眼可见比前作更精细。

但有亮点不等于整体强劲,有些场面看上去炫酷,但它们对推进情节、刻画角色、服务主题几乎没什么贡献。

总之,这个片子把“奇幻+特效+东方美学”当作卖点放在最前面,却忽略了最基础的“故事”“人物”“逻辑”。

看完《刺杀小说家2》这出戏,我们得把眼光拉回整个国庆档,你会发现它不是孤案,而是当下中国电影市场的一个缩影。

今年的国庆档在预售阶段就已经疲软,《刺杀小说家2》《浪浪人生》《志愿军:浴血和平》虽在预售榜前三,但量级远不如去年同期。

电影市场整体表现下滑,比起过去几个档期高歌猛进,这次很多大片都没能撑住。

今年的《志愿军3:浴血和平》虽然是国庆档里唯一能抬头的那部电影,但成绩也远远称不上亮眼。

上映七天票房刚破五亿,放在整个档期算第一,可和当年的《长津湖》《长津湖之水门桥》那动辄五十亿、三十多亿的神级表现相比,简直惨淡得让人心疼。

观众并非不认可这类主旋律大片,而是审美疲劳、情绪透支了。

故事、情感、叙事节奏几乎都还算稳健,但不再有当年的那种全民动员式热血。

影片规模大、阵容强,缺乏话题热度和社交传播力。如今的观众,不会再为“爱国主义”四个字自动买单,只有真情实感和新鲜表达才能撬动他们走进影院。

几年前,陈思诚在北影节论坛时说过一句话:电影院的视听效果和沉浸体验难以被完全替代。

哪种电影能在院线市场赢?他认为有两种:一种是工业水准极高、有震撼视听体验的大制作。

另一种是社交属性强、话题性高的电影。

听起来像大道理,对吧?

可现在看,正是他的话在一步步成真。

《封神》的成功,《流浪地球》的火爆是第一种,投入成本夸张的大制作,必然会成为市场押宝的黑马。

而贾玲《热辣滚烫》、《你好,李焕英》的大爆则是第二种。

减肥的话题性,母爱的社会性,总是能引发更多观众进场,得到更多的共鸣。

而不论哪一种,关键的核心都在于影片内容。

工业震撼体验型大片失败率在上升,市场对“高成本+高特效+高期待”的大片越来越敏感。

就像《刺杀小说家2》这样,炫特效顶不住逻辑漏洞和剧情疲软,结果翻车。

社交、话题性电影更有生存空间。

明星、IP、争议、讨论性题材能拉动传播,但是即便是《酱园弄》不及观众预期,也一样摔得惨烈。

中国电影的未来到底该何去何从,几点建议给电影人、资本方。

特效是香料,不是主菜。

再美的包装,也无法遮住故事的塌陷。

电影人该从剧本、角色、主题里找答案,而不是先决定“我要做大片”。

把钱投在关键节点,整个演艺圈都应该更注重对于编剧导演团队的培养,尤其是对于演员、名人的酬劳,更应该有所控制。

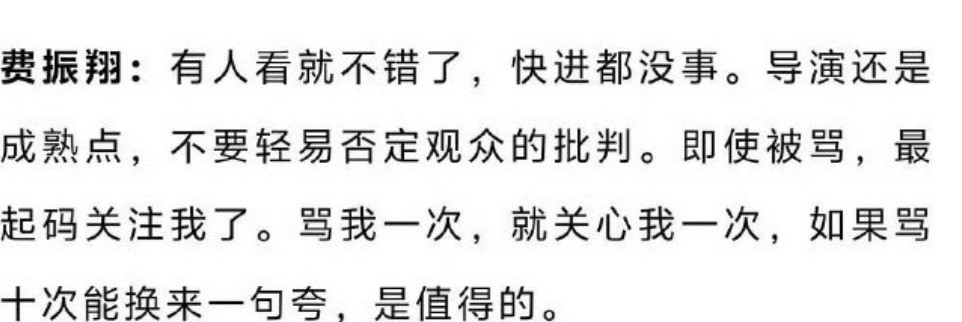

不要把观众当提款机,给观众尊重,才能建立口碑,这是长期电影生态的根基。

如今的很多电影其实都高傲到不可一世,电影一旦票房和口碑不好,就是观众的锅。

观众看不懂,观众没文化,观众刻意针对,但事实上观众就是市场,而市场是绝对公平的。

真诚的电影制作能被观众看到,观众也不怕电影烂,更怕电影行业烂而不自知。

总之,票房拉胯的《刺杀小说家2》不是孤例,而是一个警示,电影行业把未来的希望赌在“块头大”“视效炫”的大片上,忘了电影最本质的东西。

5 年前那句陈思诚的预言,不是在说空话,它在一步步被现实验证,想在院线上取胜,你得既有震撼,又有内核。

如今国产电影走到了分水岭,但“票房拉胯”不是终点,而是拐点。愿下个档期,我们看到的是既能震撼又能打动的作品,而不是又一坨“炫技烂片”。