广播里,话音刚落,台海上空就响起一句像宣判的回声:统一必胜,“台独”必亡。

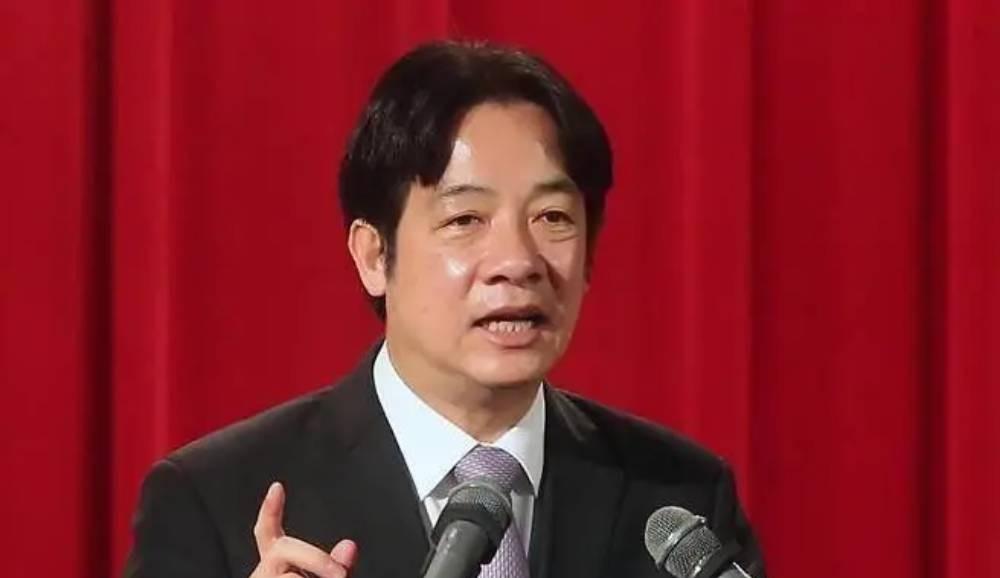

赖清德在美式谈话节目里说出“两岸互不隶属”,把两岸关系又一次搬上了舆论的显微镜下。 他提到大陆军演破坏“印太”稳定, 他呼吁拉高防务预算, 他甚至把台湾的安全绑在所谓“民主阵营”的集体威慑上。 听着,像是在把一座岛屿的命运,赌在外人的承诺上。

大陆的回应,言辞不温柔。 国台办发言人陈斌华用了极具冲击力的措辞: 指责其兜售分裂谬论,指其以武谋独、倚外谋独。 最后甩出那八个字。 简短。冷硬。像一记政治宣判。

把话锋拉回军事层面。 军事演习是真实存在的动作,不是抽象概念。 军机航段、演练海区、临近岛屿的编队机动, 对岸的火力布署和演练频次, 都会被解读成威胁或威慑。 但问题是,谁在制造对抗? 是举枪示剑者,还是选择借外力拉动局势的人? 这里没有简单的道德片段,只有战略博弈。

我承认,喊“提高防务预算”在任何政治体制里都好听。 但把民众的安全赌在外部大国的“保护伞”上, 这是一场危险的算术题。 外力的背书随时可以变质或撤回。 历史上不乏被利用又被抛弃的例子。 台湾的民生、供应链、国际空间, 并不会因为一句话就变得牢固。

从情感来说,有人会为抗争感到兴奋。 有人会因牺牲感到惋惜。 我看到的,是一块被地缘与历史撕扯的皮肤, 有血,有痛,却无从选择不被触碰的命运。 口号能激起掌声,但掀不起稳定的浪潮。

舆论场上,双方都在用词汇争夺叙事正当性。 “和平破坏者”“台海危机制造者”对骂, 既是争辩,也是示警。 在这种对峙里,真正脆弱的往往是普通人的日子。 码头上的货轮、夜市的小摊、学校的日常, 这些细碎的平凡,随时可能被大国棋盘上的一手棋改变位置。

我时常自问:倚外能换来长期安全吗? 用挑衅换来政治资本,值不值得? 答案不会立刻出现,但代价会在未来显现。 情绪可以煽动,但不能替代冷静的战略评估。

看着两岸的言词伴随军机航迹交织, 我有一种说不出的无力感和警觉。 历史的潮汐里,没有永远的盟友, 只有永远的国家利益和生存需求。 当政治人物把选择建立在外部力量上时, 那是一种冒险,也是一种赌注。

话还未说尽,演习还在继续。 八个字像一把锋利的尺, 裁判了当下的语气,也丈量了未来的距离。

评论列表