在清代宫廷艺术的星河中,郎世宁无疑是一颗极具辨识度的恒星。他以意大利传教士的身份远渡重洋,却以画笔在中华艺术史上刻下了独特的印记。其《文房清供·雅趣四连轴》作品,是中西艺术语言深度对话的典范,更是清代宫廷文人雅趣与外来艺术技法碰撞融合的生动切片。这组连轴以“琴、棋、书、画”“诗、酒、花、茶”的传统文人生活意象为骨架,以郎世宁标志性的写实技法与色彩表现为血肉,构建出一幅跨越文化边界的艺术图景。

一、作者与时代:中西艺术碰撞的历史语境

郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766),意大利米兰人,康熙末年来华,历经康、雍、乾三朝,以宫廷画家身份活跃于清宫数十年。他所处的时代,是清代艺术从“传统守成”向“多元融合”过渡的关键期:一方面,清代宫廷绘画延续着中国工笔重彩、写意水墨的传统脉络;另一方面,欧洲传教士带来的透视法、明暗表现、色彩晕染等技法,为宫廷艺术注入了新鲜血液。

作为“传教士画家群体”的核心人物,郎世宁的创作始终在“文化适应”与“艺术表达”间寻找平衡。他既需迎合清代帝王对“盛世气象”与“文人雅趣”的审美追求,又试图将西方绘画的写实精神融入其中。《文房清供·雅趣四连轴》便是这种平衡的典型产物——以中国传统文人生活的“雅事”为题材,用中西合璧的技法进行诠释,成为连接两种艺术体系的桥梁。

二、四连轴分轴解析:微观处见中西交融

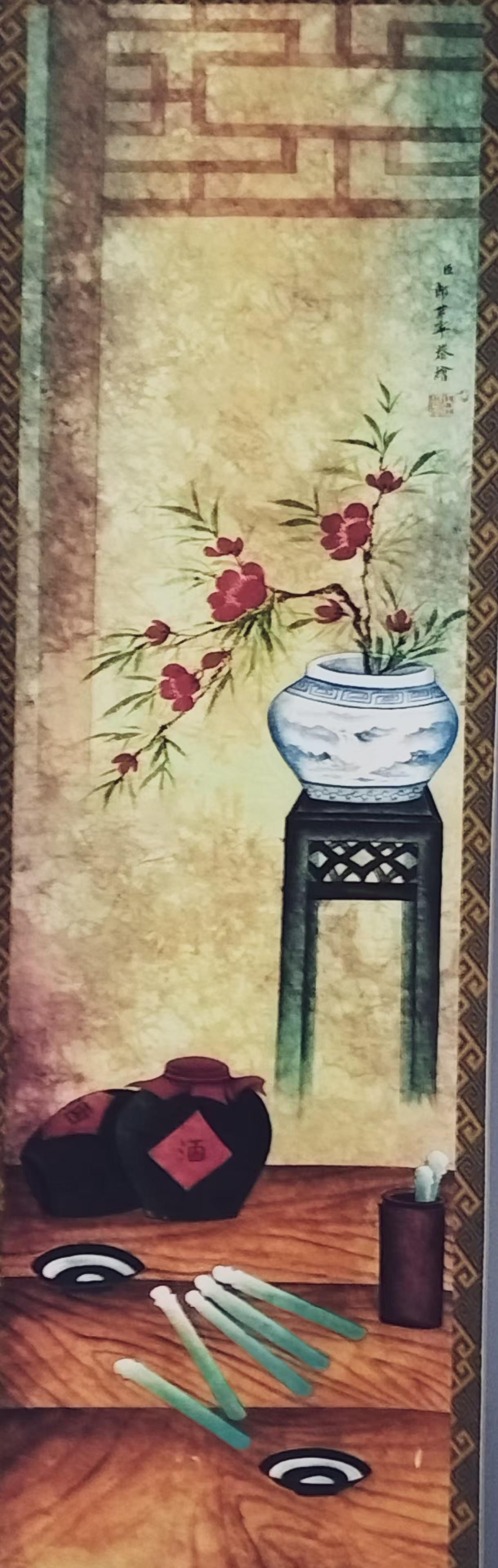

(一)画轴:文房清供,笔墨乾坤

第一轴聚焦传统文房场景:青绿花盆中红梅绽放,枝桠虬曲有宋人折枝之韵;笔架上毛笔林立,砚台、镇纸、未完成的水墨山水小品错落其间。郎世宁以西方写实技法刻画器物质感:毛笔的笔锋纤毫毕现,砚台的墨色浓淡层次分明,纸张的纹理与水墨的晕染效果被精准捕捉;同时,他又以中国传统的构图逻辑布局画面,将文房诸物置于古雅的空间中,营造出“笔砚精良,人生一乐”的文人意境。

尤为精妙的是红梅的表现:花朵的形态既有工笔重彩的艳丽,又通过明暗对比呈现出立体感,突破了中国传统花卉画“平面装饰性”的局限,是中西技法在“花卉题材”上的成功实验。

(二)棋轴:纹枰对弈,意趣无穷

第二轴展现围棋雅事:青花瓷瓶中白菊清逸,棋枰上黑白子交错,青瓷棋罐古朴雅致。郎世宁对透视关系的运用在此轴尤为突出:棋枰的纵深感、棋子的堆叠层次,皆以西方焦点透视法塑造,让观者仿佛能感受到对弈时的空间张力;而菊花的枝叶、瓷瓶的山水纹饰,又回归中国传统的表现方式——菊花以没骨法点染,瓷瓶纹饰则是典型的中国山水写意,中西技法在同一画面中和谐共生。

这种“透视与写意”的碰撞,暗合围棋“虚实相生、有无相成”的哲学,也隐喻着郎世宁对两种艺术思维的调和:西方的“理性写实”与中国的“感性写意”,在“弈棋”这一文人雅事中找到了对话的可能。

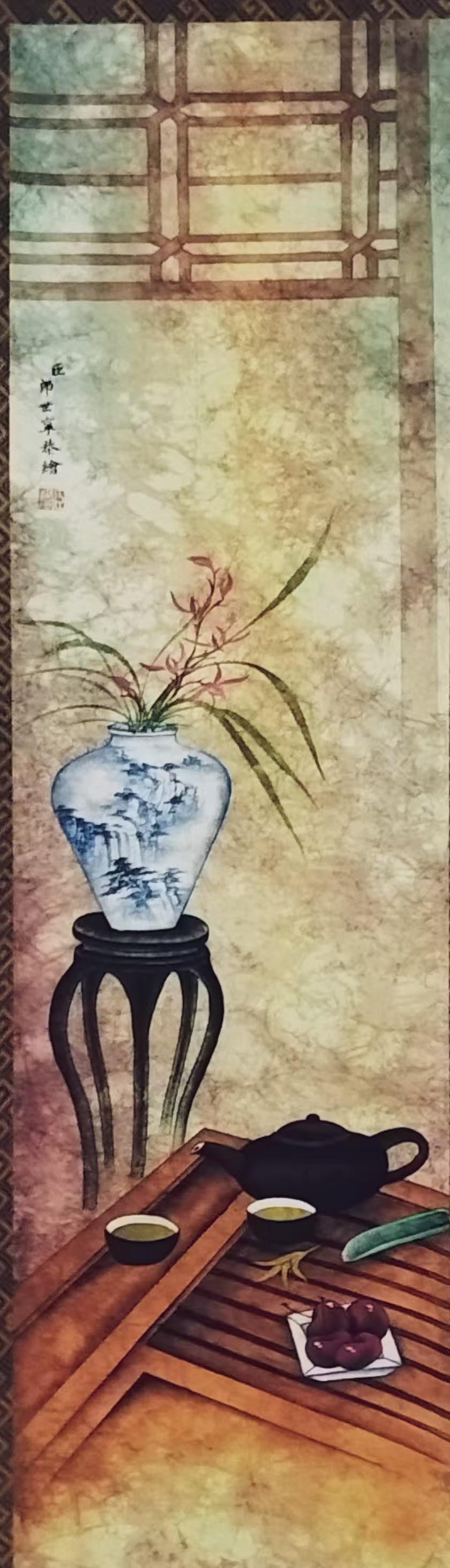

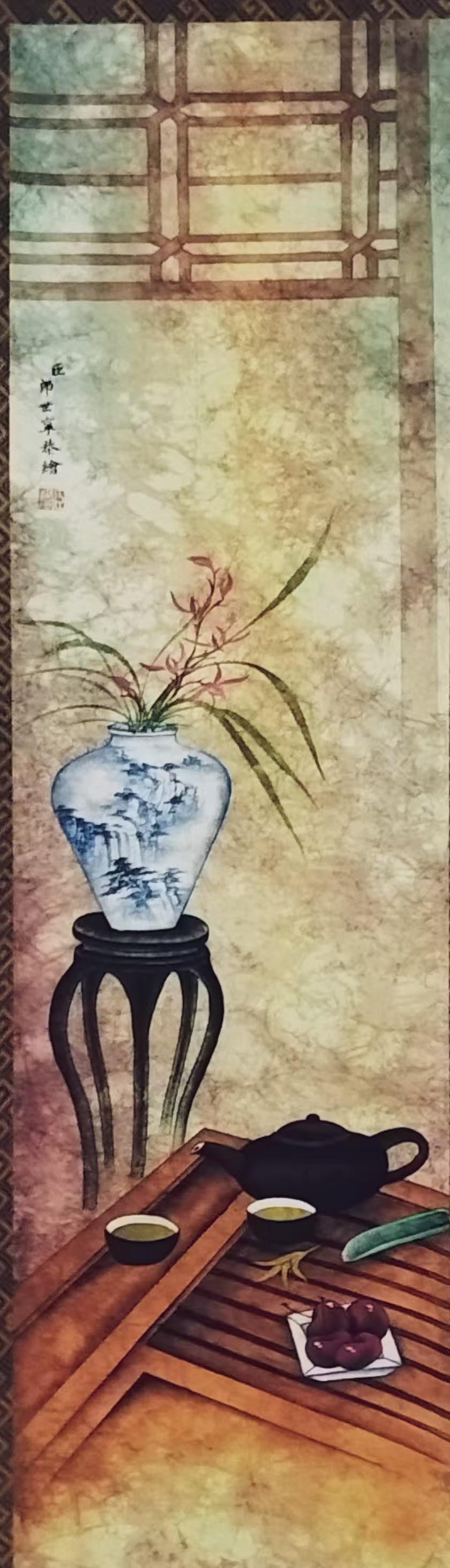

(三)茶轴:茶烟袅袅,清供悠然

第三轴描摹品茶场景:青花瓷瓶插兰草,紫砂壶、茶盏、果品置于案上。郎世宁对材质质感的刻画达到了极致:紫砂壶的哑光质感、茶盏中茶汤的通透感、兰草叶片的柔韧度,皆通过色彩层次与光影变化细腻呈现,这是西方静物画技法的直接体现;而兰草的姿态、瓷瓶的造型,又遵循中国“文人清供”的审美标准——兰草取其“空谷幽兰”的高洁意象,瓷瓶选山水纹饰彰显雅致,是对中国文人“以器载道”观念的呼应。

茶汤的表现尤为出彩:他以透明色层叠晕染,既表现出茶汤的色泽,又暗示了其流动性,这种对“液体质感”的捕捉,是中国传统绘画鲜少涉及的领域,体现了郎世宁将西方技法用于新题材的探索精神。

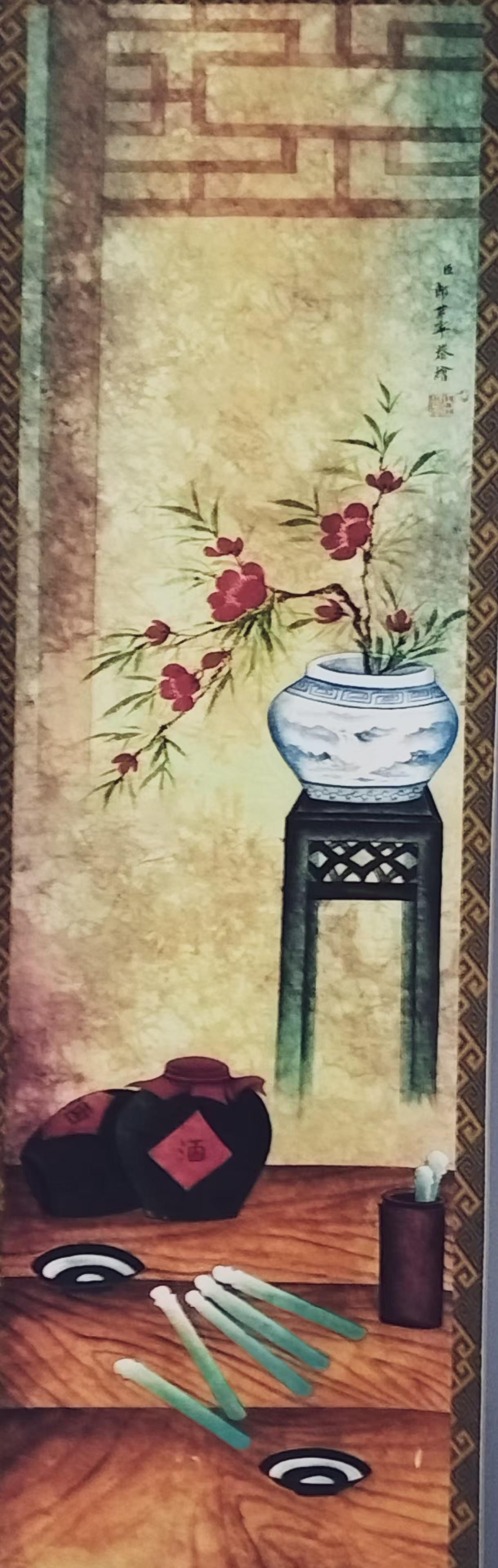

(四)酒轴:酒韵花香,快意人生

第四轴呈现饮酒赏花之乐:青花瓷瓶插桃枝,酒坛、酒具古意盎然。此轴的色彩表现极具冲击力:桃花的绯红、酒坛的深褐、瓷瓶的青白,形成强烈的色彩对比,既符合西方绘画对“色彩张力”的追求,又暗合中国传统“红花绿叶”的配色审美。郎世宁对桃花的塑造,兼用工笔重彩的勾线与西方的光影塑造,花瓣的薄透感与枝叶的立体感相得益彰;酒坛上“酒”字红帖的民俗元素,又为画面注入了生活气息,展现出他对中国市井文化的观察与吸收。

三、艺术价值:跨越文化的视觉史诗

(一)技法融合的里程碑

郎世宁在这组连轴中,打破了“中国笔墨”与“西方技法”的壁垒:他将西方的透视法、明暗法、色彩学系统地引入中国传统题材,同时保留了中国绘画的构图意趣、审美意境、文化符号。这种融合并非简单的“技法叠加”,而是从视觉语言到文化内涵的深度对话——他以西方技法为“器”,承载中国文人的“雅趣”之“道”,让两种艺术体系在同一画面中形成了有机的整体。

例如,在表现文房、棋、茶、酒这些典型的中国文人符号时,他用西方技法强化了“器物的真实性”,却并未消解其“文化的象征性”;红梅、白菊、兰草、桃枝等花卉,既是西方写实的“自然物”,又是中国文化中“品格、时令”的象征物,这种双重属性正是其技法融合价值的体现。

(二)文化交流的具象化

这组连轴是18世纪中西文化交流的视觉标本。郎世宁作为文化的“摆渡人”,以画笔记录了两种文明相遇时的碰撞与融合:他将欧洲的绘画技法带入中国宫廷,同时也将中国的文人生活、审美情趣传递给西方世界(其作品后来在欧洲产生了一定影响)。

从题材上看,“琴棋书画诗酒花茶”是中国文人生活的核心意象,郎世宁选择这一题材进行创作,本身就是对中国文化的深度理解与认同;从技法上看,他的改造与创新,又为中国绘画提供了新的可能性,间接影响了后来海派绘画、岭南画派的“折衷中西”探索。

(三)历史与审美价值的统一

作为清代宫廷绘画的精品,这组连轴既具有历史价值——它反映了康乾盛世宫廷艺术的多元格局,记录了传教士画家在华的创作状态;又具有审美价值——其画面的精致度、技法的创新性、意境的协调性,即便以现代审美标准审视,仍属上乘之作。

画面中无处不在的细节,如瓷瓶的纹饰、笔锋的形态、棋子的光泽等,都展现了郎世宁扎实的写实功底与对中国器物文化的细致观察;而整体的古雅氛围,又满足了中国传统“雅俗共赏”的审美追求,是技术与艺术、外来与本土、写实与写意的完美平衡。

四、后世影响与艺术启示

郎世宁的《文房清供·雅趣四连轴》,在艺术史上的影响是深远的。它启示后来者:文化交流不是“谁取代谁”,而是“互为滋养”。郎世宁没有因循守旧,也没有盲目西化,而是在两种艺术体系中找到共鸣点,创造出既属于时代、又跨越时代的作品。

这种创作思路,对当下的艺术创作仍有借鉴意义:在全球化语境下,如何吸收外来艺术的优长,同时坚守本土文化的根脉,郎世宁的实践给出了一个经典答案。这组连轴也因此超越了“宫廷绘画”的范畴,成为人类文明交流互鉴的视觉见证。

此次展示的郎世宁四连轴为吉林藏友冯先生所珍藏,郎世宁的《文房清供·雅趣四连轴》,是一幅写在宣纸上的文化交流史。它以“文人雅趣”为魂,以“中西技法”为骨,在清宫的艺术土壤中生长出独特的艺术之花。透过这组连轴,我们看到的不仅是一位传教士画家的技艺精湛,更是一个时代文化包容与创新的精神气象。它如同一座桥梁,连接着东方与西方、传统与现代,在艺术的星河中熠熠生辉,持续散发着跨越时空的魅力。