马伯庸又火了!

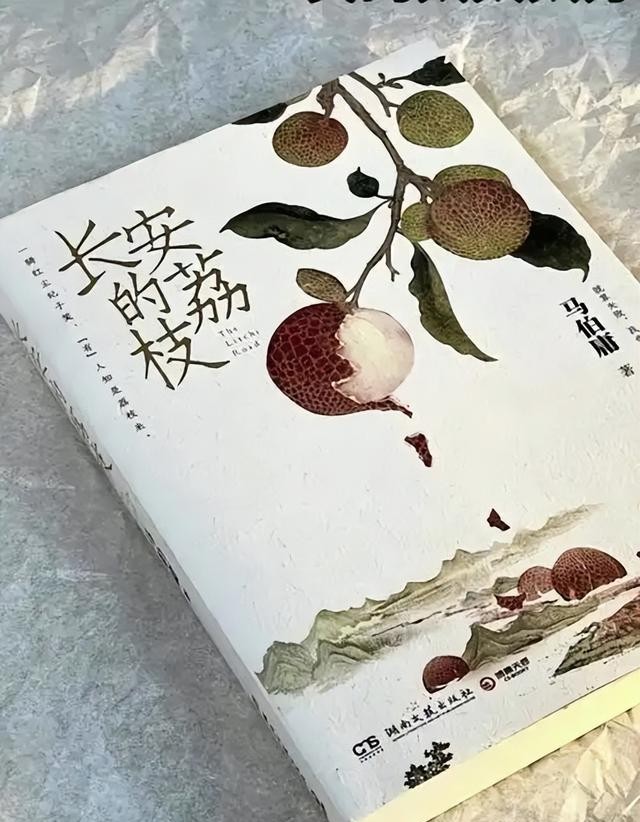

他仅用11天便完成的《长安的荔枝》被央视点名表扬,直接封神!

11天写7万字不稀奇,稀奇的是在这么短的时间里,还能让故事逻辑紧密,细节考究。

这本书不仅被改编成了电视剧和电影,还被万千读者争相追捧,好评如潮。

一本没有考虑出版,纯粹“想怎么写就怎么写”书,反而成了爆款。

仔细分析后才发现,这本书远没有看上去那么简单,马伯庸强得也不只是一点点。

11天写完一本书?不,他用了不止11年

马伯庸说,自己的《长安的荔枝》只用了11天就写完了,是个因“灵感爆发”而来的故事。

但真相是,这11天只是他从起稿到成稿的时间。

而真正的积累,他花了不止11年。

《长安的荔枝》中有很多细节,都是需要深入研究探讨的。

仅是查找这些知识,就不可能只用11天。

就说几个读者可能都没注意的问题:

杨贵妃吃的荔枝到底是从哪里运过来的?

运送荔枝时使用的路线究竟是怎么规划的?

当时的科技水平究竟能有怎样的保鲜技术?

书中看似简单的每一个细节,其实他都有仔仔细细地翻阅文献。

马伯庸有个好习惯,叫做“八面受敌读书法”,其实也是跟着苏轼学的。

简单来说,就是同一本书反复阅读,但是每次只看其中的一个方面。

就比方说,他在读《杂感诗》的时候,就会着重注意其中关于运送荔枝路线的规划,关于军事方面的细节则直接跳过。

读《甘绛谣》时,则只看其中关于“献荔枝”的部分,对于其他无关项也是忽略不计。

这种看似“舍”了大部分内容的读书方式,反而让他“取”到了真经,让他对于历史细节部分的掌握程度远超常人。

所以在写书的时候,他才能信手拈来各种冷知识。

不过只是读书的话,写出来的东西就会比较刻板。

为了能够让书中的故事更加生动真实,他还请教了三类人。

首先就是历史学者,他们帮助着核对史实,证明古代保鲜技术的可行性。

其次就是吃货朋友,从他们身上窥探当年杨贵妃对于吃上一颗荔枝的执念。

最后就是岭南人,有些风俗是书上很难查到的,也不如直接与当地人交流来得有趣。

这些工作需要的是日积月累,当然不是短时间就能搞定的,浅尝辄止和深入探讨所呈现出的效果自然是完全不一样。

所以所谓的11天写完一本书,其实不过是马伯庸把过去所有的积累,一口气都倒出来了而已。

总是能戳中打工人

看过马伯庸的小说,就会发现其中有个共同点:主角都是小人物。

《长安的荔枝》里李善德就是个九品小官,刚贷款买房就被上司坑去送荔枝。

《长安十二时辰》的张小敬是个死囚,临危受命被派去拯救长安。

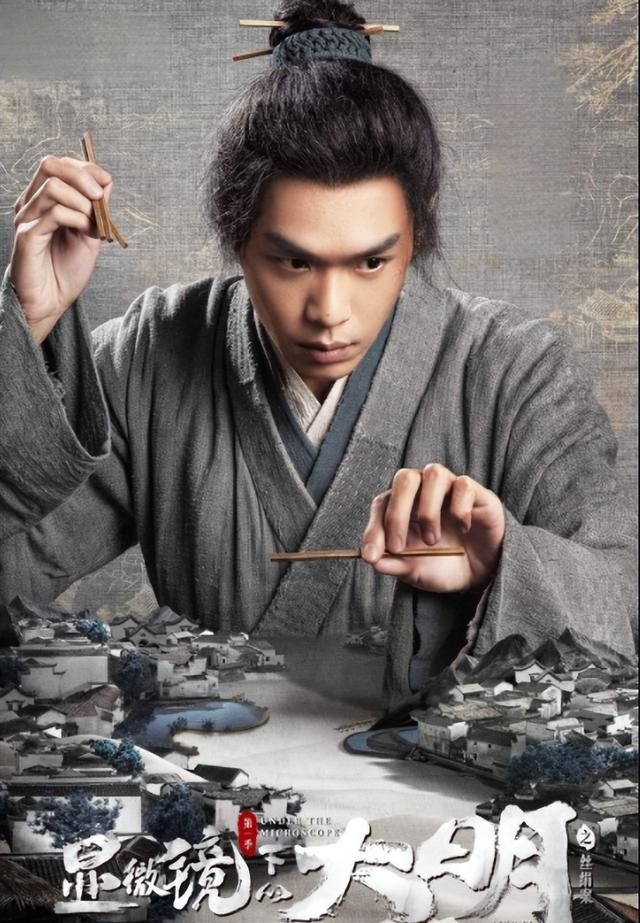

《显微镜下的大明》里的帅嘉谟更惨,一个痴迷数学的呆子,被迫卷入了官场争斗。

这些角色并没有什么宏图大志,只有被生活按在地上摩擦的无奈。

他干嘛老写这种设定?因为老马自己曾经就是个资深的打工人。

他毕业后上了十年的班,深知职场中的那些个弯弯绕绕。

所以在他的小说中,可以看到领导画饼、老板PUA、同事甩锅等各种“班味儿”十足的桥段。

比如那句“流程,是弱者才遵守的规矩”,不知道让多少苦流程久矣的打工人破防。

再比如李善德发现,自己越接近成功,朋友就越少,内心就越愧疚,这不就是当代职场的真实写照吗?

而且可以发现,马伯庸很少给主角设置能够开挂的“金手指”。

李善德能完成任务,不是因为体内封印的神物突然复苏,也没有觉醒什么超能力。

他能成功,完全是用一次次实验、一次次失败换来的,甚至最后还得靠权贵施舍。

这种努力不一定有用,但不努力一定会“死”的残酷现实,恰恰是普通人最熟悉的生存法则。

之所以有那么多人对《长安的荔枝》这本书趋之若鹜,有那么多人对马伯庸这个人推崇备至,不仅是因为他设计的故事有多么精彩,他写的历史有多么还原,还因为书中那种小人物的挣扎,深深引起了读者的共鸣。

被央视认证的“网络写手”

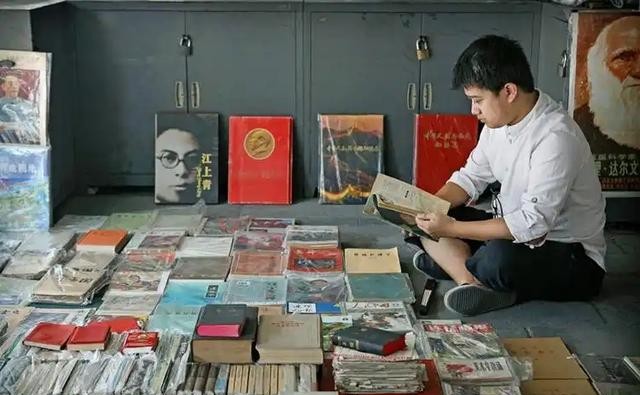

其实马伯庸以前也只是个不被主流文学界认可的“网络写手”。

他最早在贴吧等地发文,风格都不能用一个“乱”字可以形容。

什么历史、科幻、悬疑等八竿子打不到的词,统统被他杂糅到一起,甚至有时候还会恶搞三国题材。

那时候没人觉得他能成为所谓的“正统作家”,直到《长安十二时辰》的爆火,大家才发现:

他居然能把通俗小说写得比正史还带感!

其实秘诀也很简单,就是他从前风格的延续:把历史当悬疑写,把悬疑当职场写。

《长安的荔枝》表面是历史上“一骑红尘”的展开,但荔枝转运背后也不乏各种阴谋。

《两京十五日》看似是太子逃亡,实则同样是项目组如何在规定期限内搞定老板需求。

这种“高概念设定”与“职场生存术”的结合,让他的小说不仅好看,而且好懂,甚至被央视评价为“轻松之外不乏深意表达”。

这其实也能看出马伯庸写小说的另一个特点,那就是“从不端着”。

他向来不去纠结所谓的“文学性”或者“真实性”。

就好像他明知道杨贵妃所吃的荔枝不仅可能来自岭南,还可能来自福建或者四川涪州,也知道贵妃生日地点应该是在骊山。

但他不纠结,偏要让贵妃在城里把生日给过了,还吃上了岭南的荔枝。

毕竟小说又不是论文,查文献是为了丰富细节,但真实性要为趣味性让步。

这种“读者优先”的创作理念,让他的书永远比学术论文有趣;而他深入考据的态度,又让文章比网络爽文更有深度。

结语

所以,马伯庸强在哪里?

强在他能把11年的积累,压缩成11天的爆发。

强在他能用一个小吏员运荔枝的故事,让万千打工人产生共鸣。

强在他从不在乎“正统”怎么写,只在乎读者能不能“爽”,却依旧能将历史的味道纯正地还原出来。

别再说他是天才了,他的成功,分明就是“偏执狂”的胜利。

下次再看到他的新书,也不必惊讶,因为他的脑洞,根本停不下来。