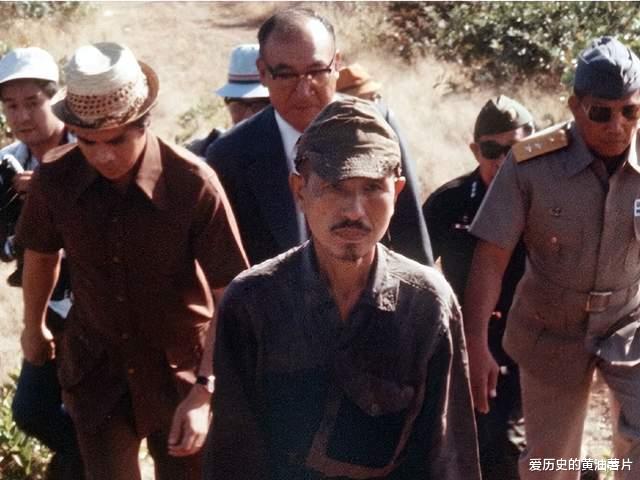

1974年3月,一位身穿旧日本帝国陆军军服、肩扛老式步枪、表情坚毅的男子走出菲律宾卢邦岛的丛林。

他名叫小野田宽郎,是第二次世界大战期间派驻菲律宾的日军情报军官。而此时,距离日本投降,已经过去了整整29年。

小野田年轻时的照片

小野田宽郎从丛林出来时

不愿“投降”的士兵这一年,小野田已经52岁。但在他的心中,战争并没有结束。他依然遵守着1944年接到的军令:不准自杀、不准投降,必须坚守阵地,等待上级指示。回顾他的故事,要从二战末期说起。

1944年12月,小野田作为情报军官,被派往菲律宾吕宋岛西部的卢邦岛,执行“游击战任务”:破坏敌军机场、港口设施,搜集情报,并阻扰美军行动。他的直属上司特别叮嘱他:“无论发生什么,都不能投降。你可以潜伏三年,五年,十年,只要任务还在,就必须活下去。”

这段命令,成了他未来几十年人生的“坐标”。

卢邦岛在菲律宾的位置

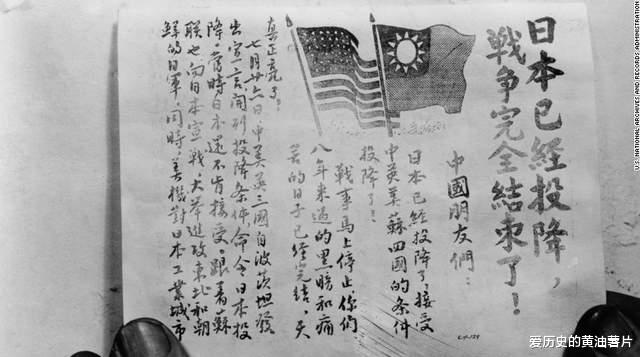

1945年8月,日本正式宣布无条件投降。此后,盟军向卢邦岛空投了大量传单,上面写着:“战争已经结束,请你们走出丛林。” 但小野田和他的几名战友坚信,这是敌人布下的“心理战陷阱”。

他在回忆录中写道:“传单纸张太薄,不像官方文件。哪有打了几年的仗,会轻易通过几张纸宣布结束的?”

日本投降的传单(示例)

于是,他们选择了继续潜伏。

丛林中的“战争”小野田他们在山林间狩猎野猪,挖野菜充饥,还时常夜间下山偷取村民的粮食和衣物。更严重的是,他们将平民误判为“敌方间谍”,甚至主动发动袭击。

据菲律宾政府记录,从1945年至1974年,小野田小队累计造成30余人死亡,数十人受伤。

以小野田为原型改编的电影截图

村民的恐惧加深了双方的不信任。每当有人试图靠近,他们都会还击;政府军多次派人寻找劝降,却也屡遭伏击。

1950年,其中一位士兵厌倦了逃亡生活,自行投降回到日本;1954年,又有一位战友被村民枪杀;1972年,最后一名同伴在与警方交火时中弹身亡,最终只剩小野田一人。

以小野田为原型改编的电影截图

他藏在山洞、用油纸包裹子弹、防止霉变。他擦拭军刀,维护步枪,从不懈怠。他将所有关于祖国的记忆和忠诚,都装在军帽之下。

直到1974年,他遇到了一个人,带来了彻底改变命运的消息。

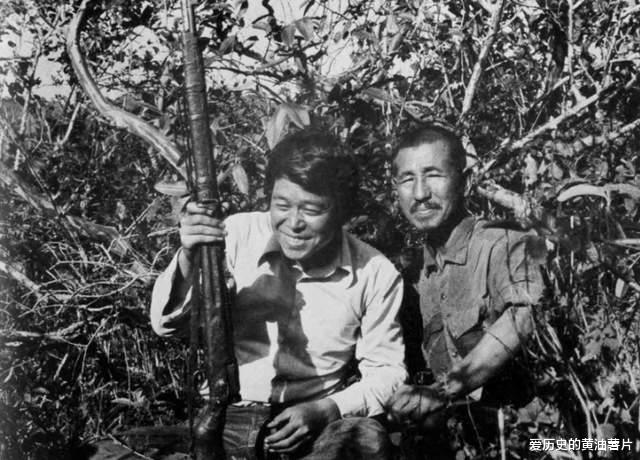

回归日本这年2月,日本一位名叫铃木纪夫的探险家,特地前往卢邦岛,展开寻人行动。他向当地政府索要地图,只身进入丛林,并奇迹般地与小野田接上了话。

“小野田先生,我是日本人。战争结束了,已经29年了。你可以回家了。”

小野田却回答:“我只听我上司的命令。如果他没有命令我撤退,我就不会停止战斗。”

1974年2月,铃木纪夫在卢邦岛丛林中找到小野田后,与他及其步枪合影。

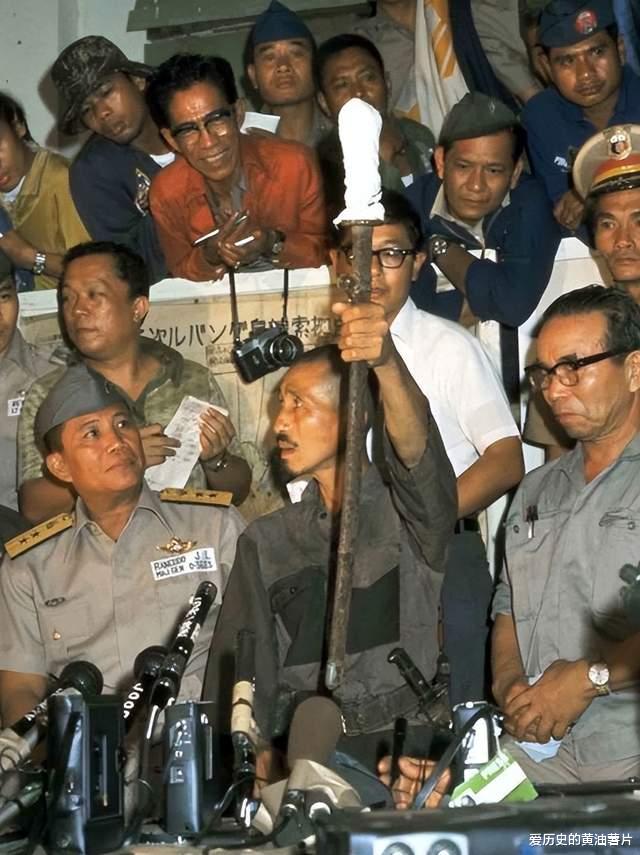

因此日本政府紧急联系当年的指挥官谷口义美。3月9日,谷口身穿军装亲赴岛上,在小野田面前宣读了“投降命令”。

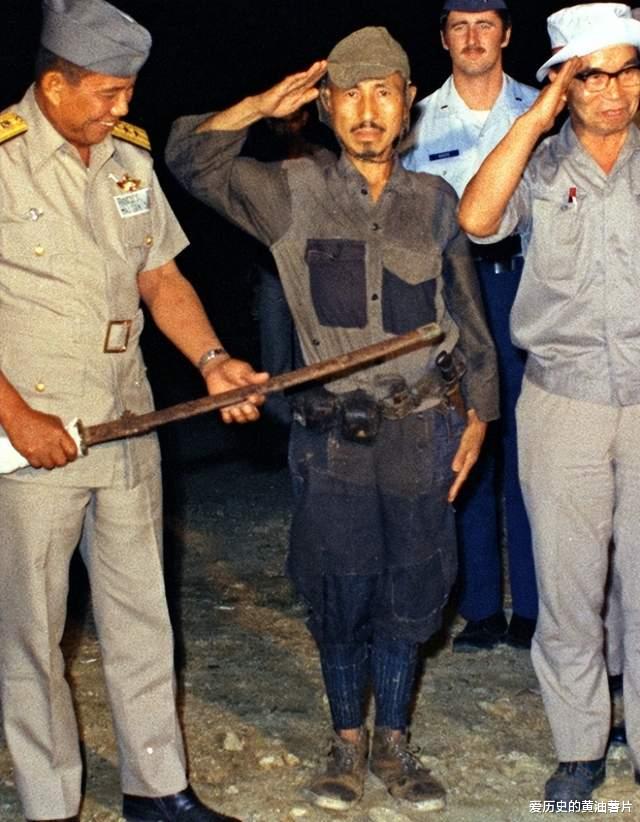

小野田立正,鞠躬,将保存完好的军刀、步枪、500发子弹和军旗一一交出。

战争,终于在他心中结束。

菲律宾总统费迪南德·马科斯宣布赦免小野田此前的行为。3月12日,小野田乘机回到东京。记者云集,万人空巷。

但他站在人群中,却显得格格不入。他不理解日本街头为何充斥着美国商品,不理解年轻人为何无所事事,甚至不理解人们为何对战争讳莫如深。

有人将他视为“忠诚的军人”,有人批评他“固执到底”。也有人指责:那30条菲律宾平民的性命,谁来负责?

1974年3月11日,小野田向菲律宾总统费迪南德·马科斯交出佩剑。

1974年3月10日,小野田宽郎在菲律宾卢邦岛的一场新闻发布会上展示他的日本武士刀。

面对这些,小野田沉默。很快,他远赴巴西开起牧场,过上隐居生活。直到1984年,他重返日本,投身青少年教育事业,创办“自然塾”,教导年轻人“坚强、独立、诚实”。

1974年3月12日,小野田回到东京时向群众挥手致意。

2014年1月16日,小野田宽郎因心力衰竭在东京去世,享年91岁。

他的故事,是一段历史的缩影——战争如何改变一个人,意识形态如何塑造命运,而一场全球性的浩劫,如何在个体身上留下不可磨灭的印记。

1975年2月25日,小野田在新闻俱乐部午宴上发表讲话。

小野田不是战争的英雄,也不是彻头彻尾的受害者。他是那个时代的产物,是一个活在“命令”之中的人,是那个不允许失败、不允许怀疑、不允许放下的帝国体系的延迟回声。

而今天,我们从他的故事中读到的,也许不是传奇,而是反思:如果战争是无法逃避的命令,那和平是否能成为主动的选择?

小野田晚年