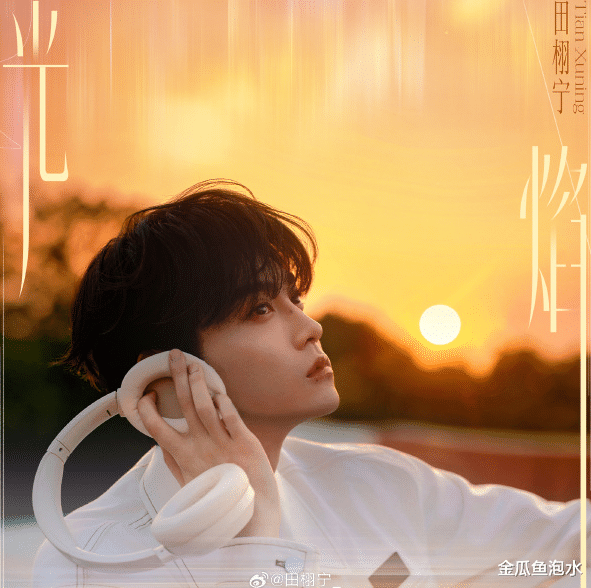

**当生日祝福与争议风波交织,28岁的田栩宁选择用音乐回应一切。** 2025年9月19日,田栩宁发布个人首支单曲《光焰》作为生日纪念,这首歌上线瞬间引爆网络,话题#田栩宁生日曲光焰上线#迅速冲上热搜榜。然而评论区再度两极分化:粉丝感动于“追向那远处光焰”的歌词是“涅槃重生”的隐喻;路人却质疑“这是又要虐粉了吗?”

《光焰》并非一首简单的生日歌,而是一封用旋律写就的**内心独白书**。歌词中“追向那遥远,却又咫尺的心间”、“取深夜的灯、流萤的微光、远方的光焰为意象,书写一场在迷茫中寻找方向、在陪伴中逐渐成长的旅程”,被广泛解读为他对2025年夏季经历的回应。

短短三个月间,田栩宁经历了**火箭式爆红与漩涡式争议**:凭借耽改剧《逆爱》中的“病娇贵公子”形象七天涨粉超百万;随即陷入“已婚生子”谣言风暴,尽管公司三次声明否认;机场遭粉丝围堵至“寸步难行”;飞机上被私生饭贴脸逼问隐私……这场荒诞的流量狂欢中,他一度被推至崩溃边缘。

《光焰》的发布时机耐人寻味。选择在生日这个重要节点推出首支单曲,被视为一场**精准的公关策划**。此前争议最激烈时,田栩宁的微博粉丝反而从108万激增至315万,道歉声明后单日再涨20万——这种“越黑越红”的悖论,正是当下流量经济的畸形体现。

业内人士分析,经纪公司华策影视深谙“黑红也是红”的法则。通过先强硬声明制造话题,再艺人道歉收割同情,最终将舆论热度转化为商业价值。据披露,田栩宁风波期间商业合作邀约反增30%。《光焰》的发布,恰是这套流程的收官之作:用音乐完成从“争议焦点”到“专注作品”的形象转换。

田栩宁的困境折射出流量时代的偶像悖论:**大众既渴望完美人设,又亲手摧毁偶像光环**。他19岁时曾在艺考自我介绍中写道:“在未来的发展中,我希望自己能得到大家的认可,不要被‘黑’啊哈哈哈”——这个朴素愿望与如今处境形成残酷对比。

《光焰》试图传递的“在迷茫中寻找方向”的主题,正是他对这种困境的回应。值得注意的是,他拒绝利用争议持续炒作,而是选择进组拍摄《七月的一天》,并通过音乐作品实现对话——这种选择显示了他对“演员身份”回归的渴望。

《光焰》的风波揭示了一个核心问题:当流量成为双刃剑,艺人如何平衡热度与口碑?田栩宁的尝试提供了一种可能:**用作品说话**。但长远来看,单靠一首单曲不足以扭转形象,需要持续的作品输出和真正的行为改变。

数据显示,田栩宁微博粉丝已突破315万,但其中多少是真心欣赏作品者,多少是“吃瓜群众”?《光焰》的评论区呈现的割裂状态——粉丝刷屏“好好听,好有辨识度”,路人观望——正是这种困境的体现。

《光焰》的价值不在于艺术成就多高,而在于**标记了一个年轻艺人在流量洪流中的自我救赎尝试**。田栩宁在歌词中写道:“愿每位听见的人,都能在旋律里找到属于自己的那束光”——这或许也是他对自己的期待。

真正的挑战在于:这束光焰能否持续燃烧,最终化为照亮前路的炬火?答案不在热搜榜上,而在未来的作品里。正如田栩宁自己在道歉声明中所说:“作品是演员最大的底气”。只有时间能证明,《光焰》是他流量游戏的一环,还是真正艺术道路的起点。