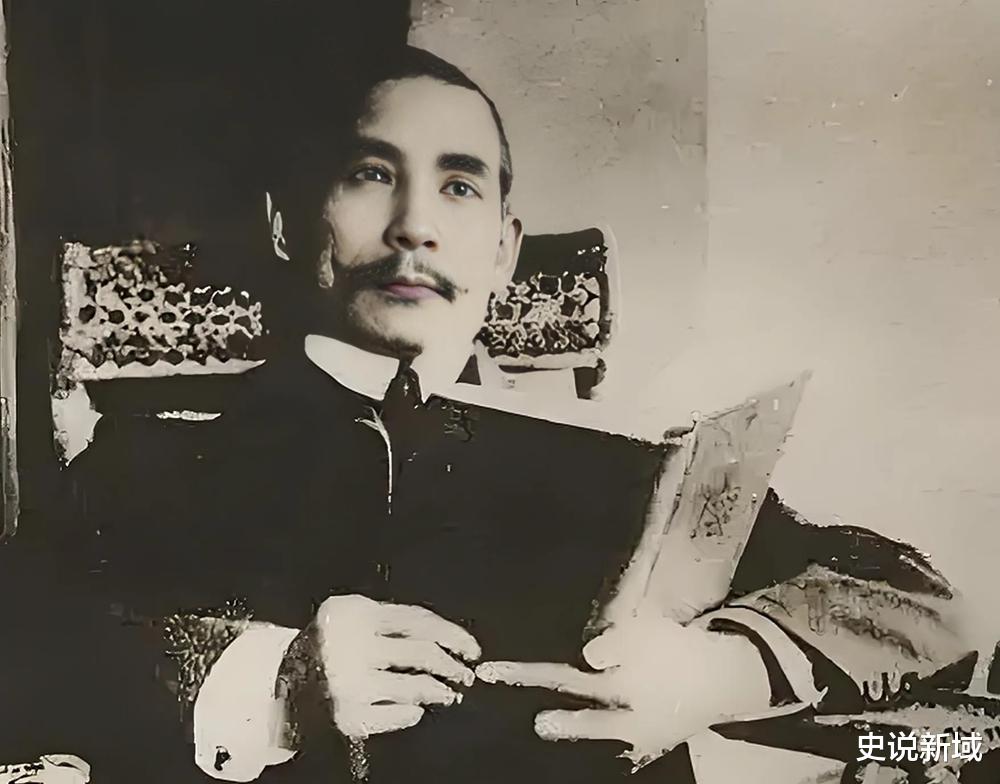

1922年的上海,一位是缔造民国的革命领袖,一位是未来红军的总司令,在一间不起眼的寓所内进行了一场足以影响中国命运的对话。

孙中山希望朱德重整滇军、讨伐军阀,朱德却直言“您的革命方法错了”,甚至拒绝赴美考察的建议,执意前往欧洲“寻找真正的出路”。

这次会面背后,不仅是两人思想的碰撞,更是一个时代的分岔路口。

1922年:孙中山的困境与朱德的迷茫

1922年的中国,军阀割据愈演愈烈。孙中山虽创立民国,却无力扭转局面。同年6月,陈炯明炮轰总统府,孙中山被迫退居上海,陷入政治生涯的低谷。恰在此时,朱德到访。这位滇军名将刚因云南政局动荡离开军队,与好友孙炳文、金汉鼎一同前来拜会。孙中山对朱德早有耳闻——他曾在护国战争中屡建奇功,是滇军核心将领之一。

一场改变历史的对话:重组滇军 vs 另寻道路

孙中山见到朱德后,直接提出请求:希望他返回云南重整滇军,协助讨伐陈炯明。但朱德的回应出乎意料:“十年民国,军阀越打越多,您的革命方法恐怕有问题。”朱德认为,单纯依靠军事手段无法根除封建势力,必须彻底改变革命模式。他甚至比喻道:“用旧军阀打新军阀,不过是换汤不换药。”

为何拒绝孙中山?朱德的三重考量

朱德的拒绝并非一时冲动。首先,他亲历军阀混战,深知滇军内部腐败重重,即便重组也难以摆脱旧体制桎梏;其次,他对孙中山依赖精英阶层、忽视民众力量的做法存疑;最重要的是,他已注意到俄国十月革命的成功,认为“共产主义或许才是中国的未来”。这些思考,最终促使他选择赴欧而非留华。

美国还是欧洲?两条路线的分歧

孙中山虽接受朱德批评,但仍建议他去美国考察——“美国更先进,可为中国借鉴”。朱德却反驳:“美国是资本家的国家,欧洲才有无产阶级的革命火种。”这种分歧本质是两种意识形态的对立:孙中山推崇资产阶级共和制,而朱德已开始倾向共产主义。最终,朱德于1922年9月前往德国,开启旅欧生涯。

柏林转变:遇见周恩来与加入中共

在德国,朱德系统研读马克思主义著作,并结识了年轻的周恩来。据《朱德传》记载,两人在柏林多次长谈,周恩来评价朱德“对旧制度批判之深刻,远超许多年轻党员”。1922年11月,经张申府、周恩来介绍,朱德加入中国共产党。此后他致信孙中山,明确表示:“唯有共产主义能救中国。”

历史何以证明朱德的选择?

孙中山晚年提出“联俄、联共、扶助农工”政策,实则间接认可了朱德等人的观点。而朱德从滇军将领到红军总司令的转型,更印证了他对革命道路的判断。1956年,朱德在孙中山诞辰90周年时仍感慨:“孙先生是伟大的先驱,但只有共产主义能彻底实现他的民生理想。”

参考资料:《朱德自述》(国际文化出版公司)《孙中山全集》(中华书局)《朱德年谱》(人民出版社)《中国共产党历史(第一卷)》(中共党史出版社)《孙中山与朱德:1922年上海会面考据》(《近代史研究》)《朱德传》(中央文献出版社)《共产国际与中国革命关系史》(北京大学出版社)

评论列表