我惊讶的是,中小学生对钱,竟然毫无概念,培养出这样的学生,考分再高也只一个做题机器。

最近刷到一段街头采访视频,问中小学生 “上清华和给一个亿,选哪个”,答案特别有意思:有的孩子说 “选清华,上了清华赚一个亿很简单”;有的说 “选一个亿,我爸一个月就能赚这么多”(显然对 “一个亿” 没概念);还有的认真补刀 “有钱也未必能找到好工作”。

采访里最扎心的不是选择本身,而是很多孩子对 “一个亿” 毫无概念:有人觉得 “我爸一个月能赚这么多”,有人觉得 “一个亿没多少钱”。

这背后其实是 “财商教育的缺失”。

现在家长给孩子报各种补习班、兴趣班,从奥数到钢琴,却很少有人教孩子 “怎么认识钱、怎么管钱”。

孩子的世界里只有 “考试分数、补习班、零花钱”,不知道父母赚钱有多难,不知道一个亿需要工作多少年,更不知道 “被动收入”“风险理财” 这些基本概念。

一个亿哪怕存银行,按 1.5%存款利率,一年就是 150 万,每月12.5万 —— 这是很多清华毕业生奋斗十年都未必能达到的收入。

可多数孩子甚至家长,都没算过这笔账 —— 不是不会算,是根本没接触过 “财商” 相关的认知。

结果就是:要么像选清华的孩子一样,高估 “学历能快速变现”;要么像觉得 “一个亿很少” 的孩子一样,低估 “财富积累的难度”。

更严重的是,这种认知缺失会影响孩子的价值观:有的孩子觉得 “读书就是为了赚大钱”,一旦发现上了好大学也赚不到快钱,就会陷入迷茫;有的孩子觉得 “有钱就有一切”,却不知道怎么靠自己创造财富,最后变成 “眼高手低”。

中产拼教育不惜血本,这点特别真实:买几百万的学区房、报几万块的补习班、送孩子去私立学校,总觉得 “孩子上了好大学,就能保住阶层”。

可现在的问题是,“教育投入” 和 “回报” 早就不成正比了。

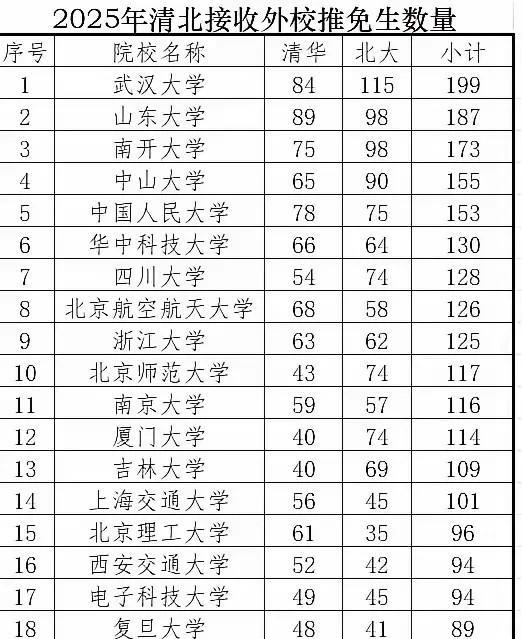

以前大学生是 “天之骄子”,十里八村出一个,毕业就能分配好工作;现在大学生遍地都是,就算上了清华,也未必能比别人多赚多少。

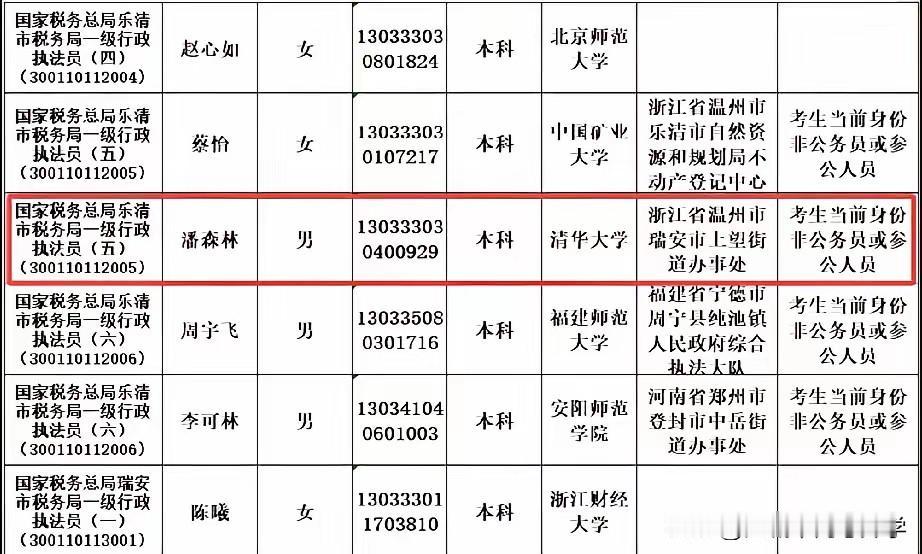

有数据显示,清华毕业生平均起薪大概 20-30 万,虽然比普通学校高,但比起中产投入的学区房、补习班费用(可能上百万),要 “回本” 得十几年。

更让人揪心的是,过度内卷还会带来副作用:很多孩子每天被补习班填满,没有时间玩、没有时间社交,慢慢变得抑郁、叛逆;亲子关系也越来越差,家长逼孩子学习,孩子抵触,最后变成 “互相伤害”。

上海高中生近视率超过九成,中小学生抑郁症比例上升,这些都是 “内卷” 的代价。

其实中产怕的不是 “孩子没上清华”,而是 “孩子比自己差”。

他们自己是靠读书从底层爬上来的,所以觉得 “只有读书这一条路”,却忘了现在的社会早就不是 “唯学历论” 了 —— 有人开自媒体赚了钱,有人做手艺成了网红,有人搞农产品直播发了家,这些都不需要 “清华学历”,只需要 “找对方向 + 肯努力”。

其实多数人既考不上清华,也拿不到一个亿,比起纠结 “选哪个”,更该想 “怎么提升自己的认知”。

首先要补 “财商课”:不管有没有钱,都要知道 “钱怎么生钱”“怎么控制风险”。

比如学会看理财收益,知道 “一个亿的 1% 年化是多少”,也知道 “月薪 5000 怎么攒钱”;学会分辨骗局,比如遇到 “高收益无风险” 的投资,能立刻警惕。

这些认知,比 “上清华” 或 “有一个亿” 更能保你一辈子安稳。

然后要补 “社会课”:早点接触社会,知道赚钱有多难。

比如寒暑假去打份工,体验一下 “朝九晚五赚几千块” 的生活;跟身边赚钱的人聊聊,看看他们是怎么找到机会的。

别总把自己关在 “学校和家” 的小圈子里,不然就算上了清华,也可能 “眼高手低”,就算有了钱,也可能 “守不住”。

最后要明白:人生不是 “二选一” 的游戏。上清华不代表能赚一个亿,有一个亿也不代表能过得幸福。

真正重要的是,你有没有 “靠自己过好生活” 的能力 —— 这种能力,可能是清华教给你的学习力,也可能是财商教给你的理财力,更可能是社会教给你的生存力。

评论列表