贺兰山的风掠过平罗县城时,总会在玉皇阁的飞檐上打个旋儿。这座西北罕见的道教建筑群,像一枚楔入尘世的青铜古印,在150年的风雨里钤下乱世苍生的祈愿。当军阀的枪炮在城下轰鸣,当黄沙漫过古老的渠沟,唯有这里的香火始终未断——不是因为它有多巍峨,而是每个走进它的人,都能在木构的褶皱里,找到乱世中遗失的精神锚点。

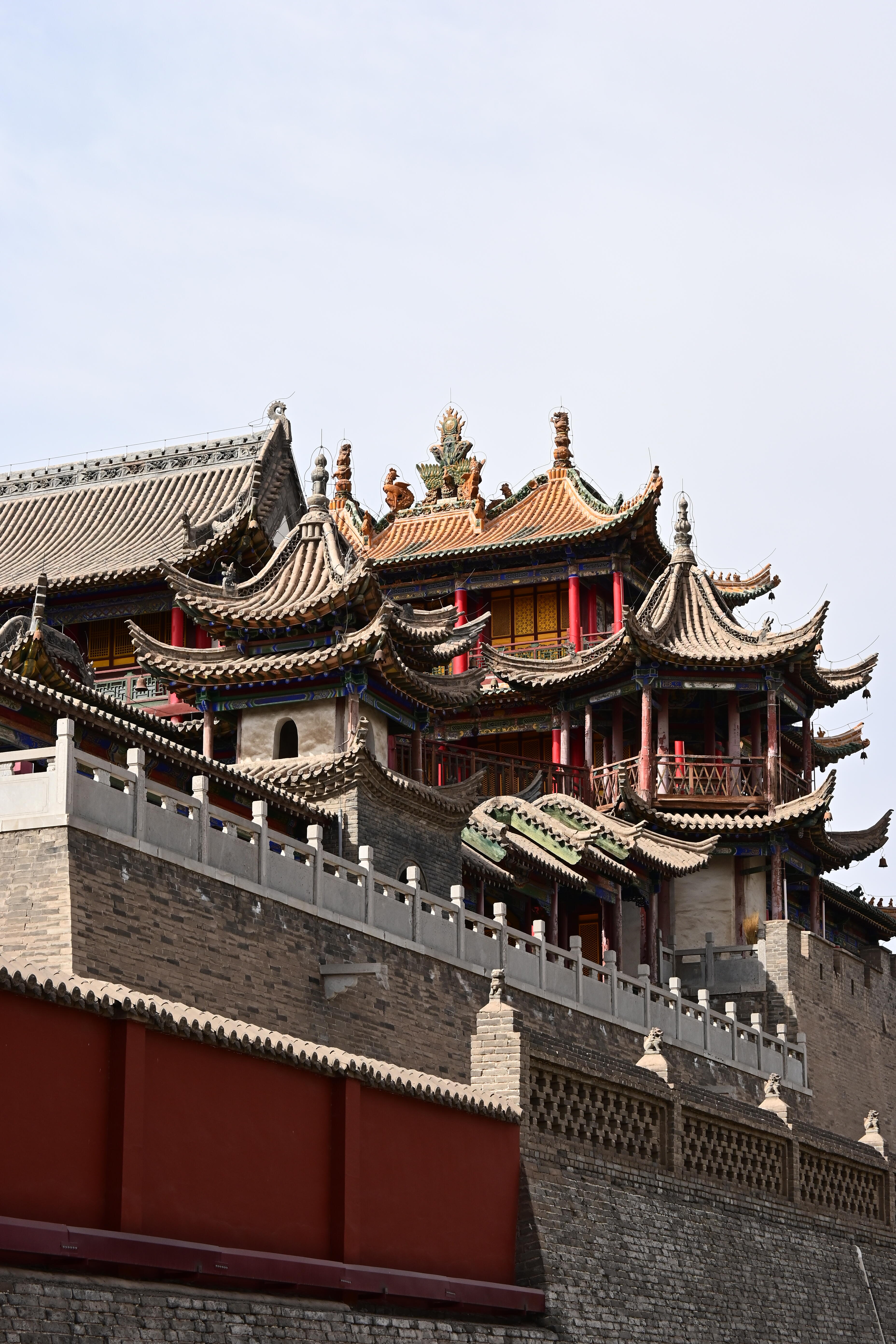

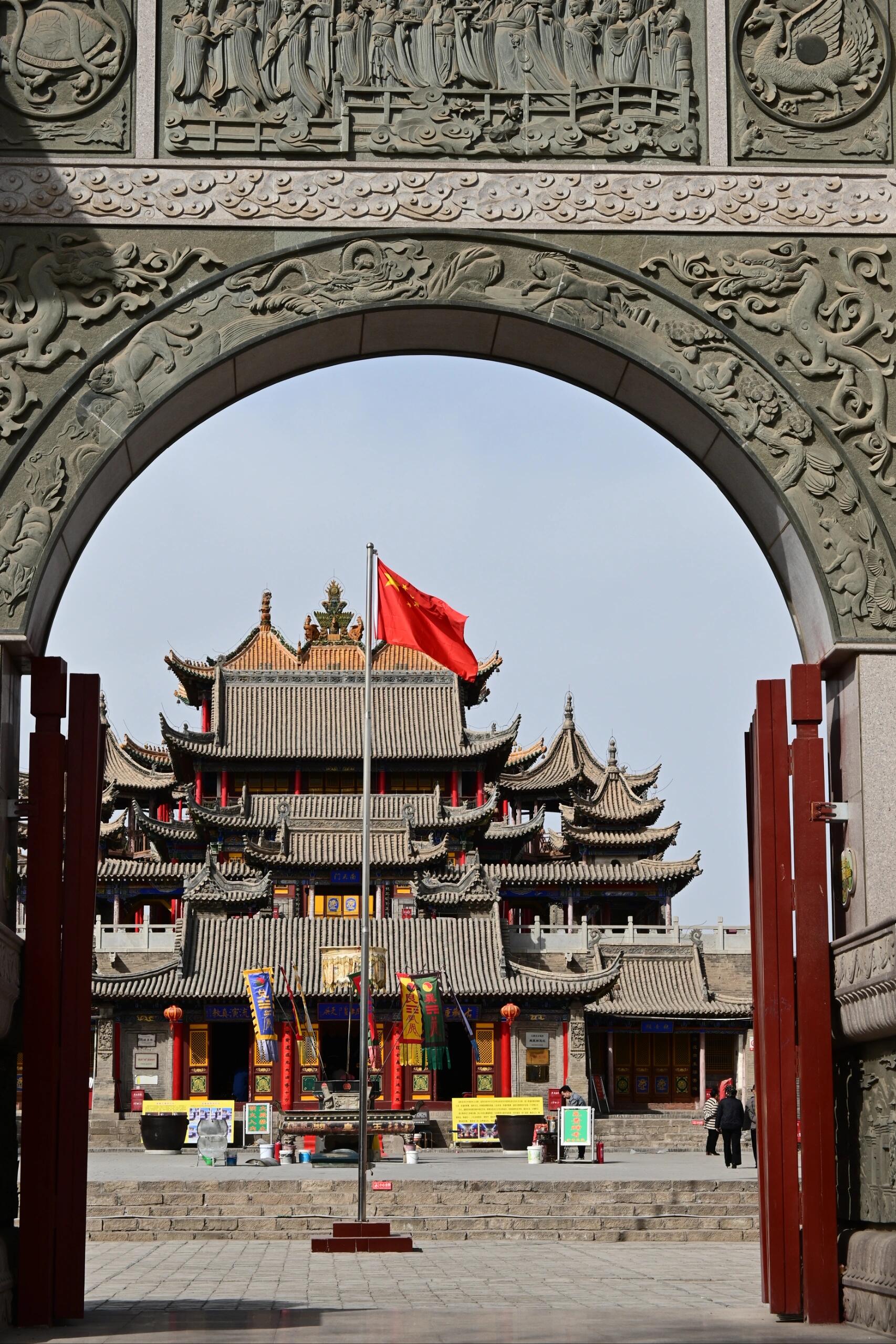

光绪元年的那场大旱,把平罗百姓逼到了绝境。龟裂的土地吞不下最后一粒种子,县太爷带着乡绅跪在白龙庙前,香炉里的香灰被风吹得漫天飞舞,像极了人们破碎的希望。直到第七日深夜,黑云压城之际,有人看见一道白光掠过城墙——次日清晨,田间的裂缝里竟渗出了湿泥。为答谢“白龙显灵”,知县牵头募捐建阁。最初的玉皇阁只是座单层建筑,九脊歇山顶的轮廓刚出地面,就有匠人在大梁上刻下“风调雨顺”的祈愿。谁也没想到,这个因求雨而起的工程,会在往后的岁月里不断生长:民国28年,乡绅们在原阁西侧续建三母殿,26米的高度一举成为西北道教建筑的制高点;1939年,军阀马鸿逵为“还愿”,又在后院加筑新玉皇阁,飞檐上的琉璃瑞兽比前院的整整大了一圈。

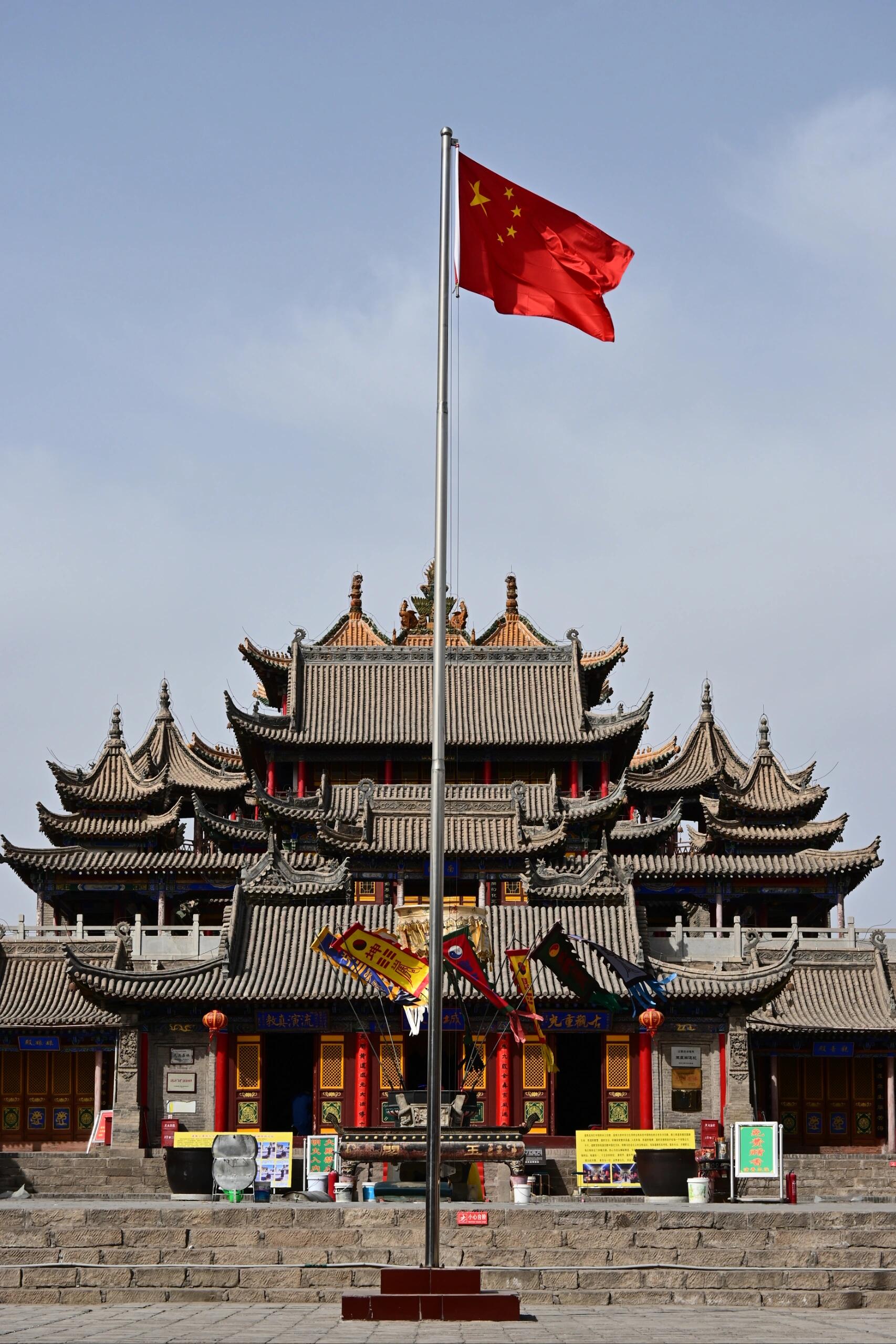

站在山门前仰望,不同时代的建筑语言在同一轴线上碰撞:山门楼的砖雕保留着晚清的细腻,八仙殿的门窗刻着民国的几何纹样,三母殿的夯土墙里甚至混着抗战时期的弹壳。这种“生长型”的建筑历程,恰似西北百姓的信仰——没有固定的形态,却能在每个时代的苦难里,长出新的枝桠。

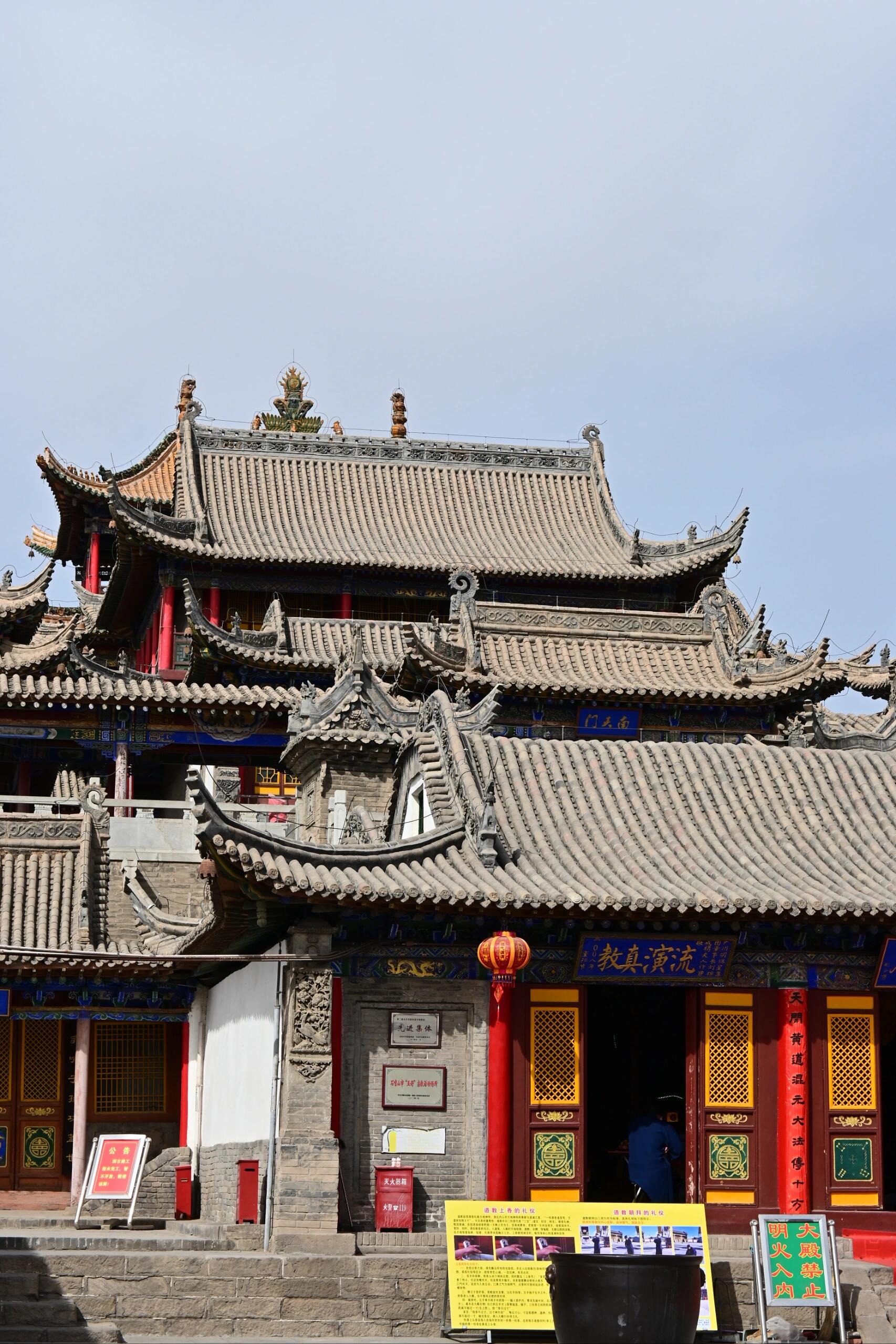

走进头进院落,八仙殿的檐下藏着个微妙的细节:八根檐柱上分别刻着“渔樵耕读”与“琴棋书画”,匠人故意将“书”与“画”的笔画刻得格外清晰——平罗虽处边塞,却向来重文教,这些木雕与其说是装饰,不如说是刻在梁柱上的劝学榜。二进院落的城隍殿才是真正的玄机所在。四根角柱上的象形抬梁被后世的彩绘覆盖,却仍能从剥落处看见端倪:东角柱刻着文官执笏,西角柱雕着武将按剑,取“文武双全”之意;南北两角柱则刻着卷轴与印玺,暗合“入相出将”的仕途理想。这种将科举玄学融入建筑的做法,在西北道教建筑中极为罕见,仿佛一群面朝黄土的农夫,在供奉神灵的同时,也悄悄把“书中自有黄金屋”的渴望,雕进了神佛的屋檐下。

三母殿的登顶之路最具仪式感。26级台阶对应“二十六重天”,每踏上一级,就能看见墙上新增的壁画:底层是“孟母三迁”,中层是“王母巡天”,顶层则是“送子娘娘”——从儒家的母教到道教的神权,再到民间的子嗣崇拜,一段台阶竟走完了中国传统伦理的三重境界。殿内的三母像尤为特别:王母居中,眼光慈悲;地母手持谷穗,面容刚毅;水母怀抱水瓶,衣纹如水波荡漾。这种将“天、地、水”三位母神并列的供奉方式,在男权主导的道教体系里堪称异类,却暗合了西北农耕社会对“母性孕育”的原始崇拜。

1934年的孙马混战,让玉皇阁成了平罗城的“避弹所”。当炮弹在城墙外炸出深坑,当马鸿逵的部队躲进阁内暂避锋芒,一枚落在后院的迫击炮弹竟奇迹般没有爆炸。这个故事在坊间传成了“玉皇大帝显灵”,连马鸿逵本人都信了,不仅下令停止炮击,还拨出军饷扩建阁院。如今在后院的墙根下,仍能看见当年炮弹留下的凹痕,旁边的石碑上刻着“神佑平罗”四个大字,笔画里填满了百姓自发供奉的硬币。乱世中的信仰往往带着实用主义色彩。抗战时期,阁内的道士们曾在玉皇殿设坛祈福,百姓们捐出最后一点香火钱,只为换得“鬼子不进城”的心理安慰;三年饥荒时,有人在三母殿前偷偷埋下粮种,希望地母能保佑庄稼丰收;文革期间,红卫兵要拆毁阁顶的瑞兽,却被一场突如其来的暴雨逼退——这些口耳相传的“神迹”,未必都是事实,却构成了特殊年代里的民间精神史。

清晨六点,守阁人老陈准时打开山门。第一位香客是位拄拐的老太太,她颤巍巍地在三母殿前插上三支香,嘴里念叨着“给孙女子求个好姻缘”。阳光穿过新塑的21.9米观音金像,在老太太佝偻的背上投下一片金光,与殿后元代影壁的残垣形成奇妙的叠影。

如今的玉皇阁早已不是单纯的宗教场所。人工湖的九曲回廊边,年轻人摆着三脚架拍汉服写真,镜头里既有明代的砖雕,也有当代的锦鲤;端午的“摸鱼节”上,孩子们在古戏台下追逐,笑声盖过了檐角的铁马;每年正月初九的“玉皇会”,善男信女们从方圆百里赶来,有人求签问前程,有人带着高考准考证来“拜拜城隍”,古老的庙宇在现代诉求中焕发新生。

暮色四合时,老陈坐在三母殿的台阶上抽烟。远处的贺兰山已化作一道灰黑色的剪影,阁顶的琉璃瓦在晚霞中泛着微光。他指着后院的弹痕说:“你看,这疤跟我脸上的褶子一样,都是岁月给的。”烟雾缭绕中,檐角的瑞兽们静默如昨,它们见过战乱、饥荒、运动,也见过如今湖面上的游船与自拍的游客。这座不断“生长”的庙宇,终究活成了西北大地的精神标本——它接纳所有的叩拜,不论你求的是风调雨顺,还是前程似锦;它包容所有的时光,不管是光绪年间的青砖,还是21世纪的金像。

离开时,晚风掀起山门的幡旗。回头望去,玉皇阁的轮廓与天际线融为一体,那些高低错落的飞檐,像极了无数只伸向苍穹的手。在这片干旱少雨的土地上,人们曾用信仰筑成遮风挡雨的屋檐,而如今,这屋檐下依然盛着人间烟火——不是因为神明的奇迹,而是因为每个时代的人,都在努力把希望刻进砖石,把苦难酿成香火,让古老的建筑,永远能接住新的眼泪与祈愿。