卓文君的父亲竟是“钢铁大亨”?——解读《史记·货殖列传》中的卓氏传奇

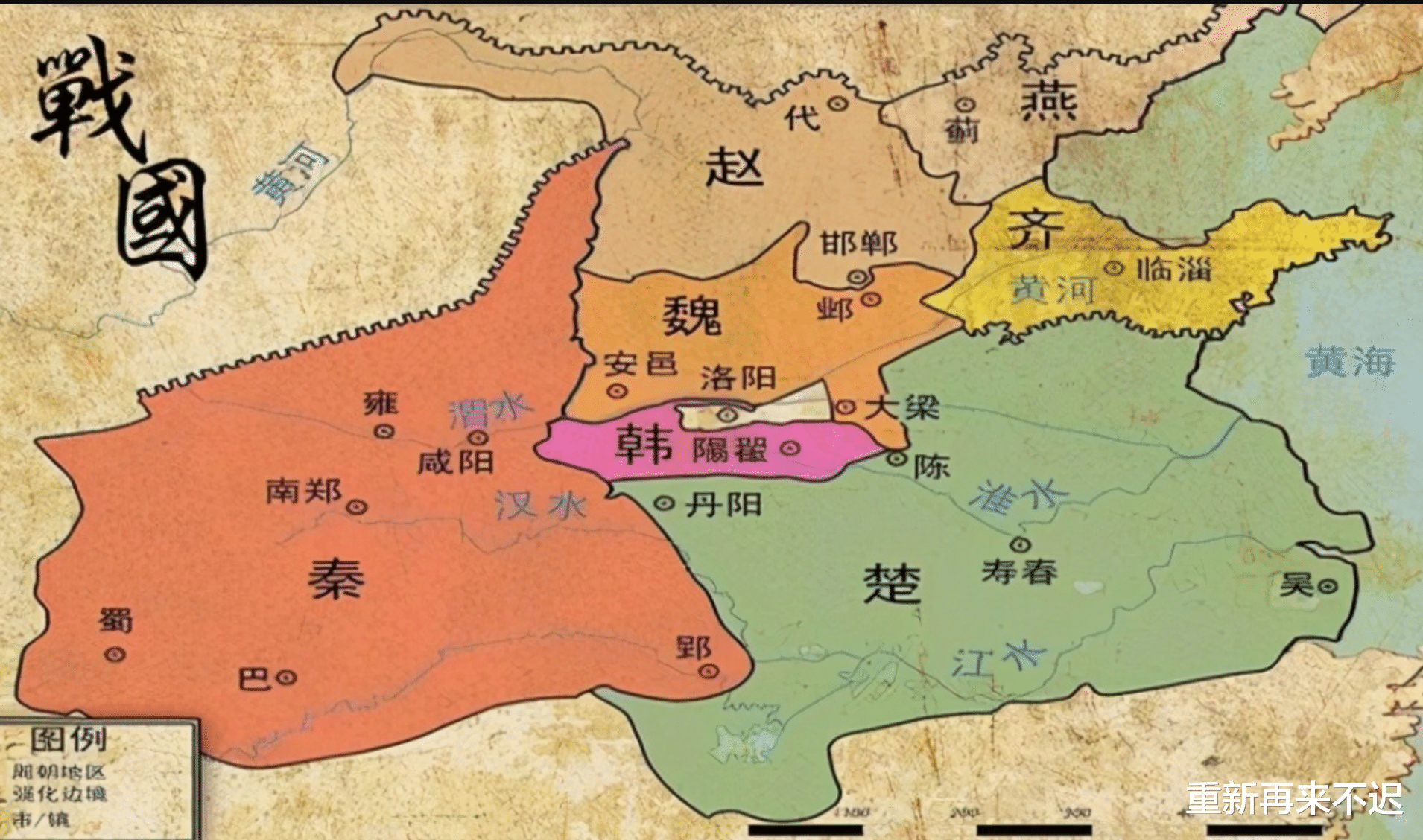

公元前228年,秦将王翦以反间计攻陷邯郸,俘虏了赵王迁,赵国名存实亡。

秦王嬴政以一个绝对胜利者的姿态,回到了当年轻视、欺辱过他的地方。

嬴政出生在邯郸,他的父亲异人(后来的秦庄襄王)当时在赵国作人质。期间因为秦赵两国关系的恶化,他们一家曾遭到赵国人的歧视和生命威胁,过着提心吊胆的生活。这些经历在他心中埋下了仇恨的种子。

《史记》记载了他到邯郸后做的事情:

其一为复仇,“诸尝与王生赵时母家有仇怨,皆阬之”。意思是:那些曾经和他母亲家有过仇怨的人,全部被活埋了。

其二为固根本,与山东诸国覆灭后的命运一样,赵地的豪商巨贾被列入强制迁徙的名单,尽数迁往蜀地。

这是秦制里“弱地方、实边地”的惯用方法,既断了这些豪强在故土的根基,也为蜀地带去了经营之力。

在被迫西迁的人群之中,来自邯郸的卓氏夫妇推着简陋的辇车,步履艰难地随队伍西行。

然而此刻,无人能预料到这个落魄的家族,将在巴蜀之地缔造一个庞大的工业帝国。

一、邯郸根基:手艺是“抗风险本金”

卓氏在赵国的积累,并非无源之水。战国时代,邯郸是中原著名的冶铁中心,周边蕴藏着丰富的铁矿资源。

卓氏家族世代营商,尤精于冶铁。当时普遍使用的“块炼法”所得铁品质地疏松,难以广泛应用。

而卓氏则熟练掌握并精于更为先进的“高温液体还原法”:通过建造高大的坚窑,持续鼓风升温,使铁矿石熔为铁水,再浇注成器。

此法生产的铁器质地坚实,为卓氏积累了深厚的财富与技术底蕴,也为他们日后的复兴埋下了伏笔。

二、蜀道赌局:反常识决策的底层逻辑

被流放时,大部分人都抢着去离家乡近能勉强活下去的地方(“近地苟活”), 卓氏却自己主动提出要去更加偏僻遥远的临邛,不是冒险,是一番谋算。

蜀卓氏之先,赵人也,用铁冶富。秦破赵,迁卓氏之蜀,夫妻推辇行。诸迁虏少有余财,急与吏,求近处,处葭萌。唯卓氏曰:“此地陿狭薄。吾闻崏山之下沃壄,下有踆鸱,至死不饥。民工作布,易贾。”乃求远迁。致之临卭,大憙,即铁山鼓铸,运筹算,贾滇、蜀民,富至童八百人,田池射猎之乐拟于人君。《史记·货殖列传》

西迁的队伍中,多为赵国中产以上阶层,他们手握现金与余粮(诸迁虏少有余财),却难掩对前途的茫然。

在秦兵的看管,与呵斥声中,满心悲怆的卓氏夫妇,终究还是无奈地,推起独轮辇车,脚步沉重地,踏上了前往蜀地的漫漫迁途。

队伍还没进巴蜀腹地呢,大多数人就已经妥协了,都偷偷给押送的官吏塞钱,求着把自己安置在离中原近些的葭萌(现在的四川利州)。

葭萌曾经是苴国的都城,那里的土壤虽然很贫瘠,不过好歹也是一座城池啊,能让人心里有那么一点靠近故乡时的安稳感觉。

《史记》称“诸迁虏少有余财,争与吏,求近处,处葭萌”,这是大多数人的选择, 这些豪强们有的固守身份破产,有的因无核心技能只能务农。而卓氏却是另一番人生。

同行的人劝他:“葭萌离老家近,好歹能活下去,你折腾去那么远的地方干嘛?”

面对劝说,卓氏提出了截然不同的判断:

葭萌这地方,土地薄,种不出多少粮食,也没铁矿,就算能活下去,其手里的冶铁技术也用不上,这辈子只能混日子;

在他看来,葭萌的安稳是短期的,其地薄的缺陷,根本无法支撑冶铁业所需的农业供给与资源基础;而崏山之下的临邛(今四川邛崃),却具备三个关键条件:

其一,“沃野”与“蹲鸱(芋头)”能保证粮食供应,解决生存根本;

其二,“民工于市,易贾”意味着良好的商业环境,便于铁器销售;

其三,临邛周边藏有丰富铁矿,是冶铁业的命脉。

这三个要点,刚好符合卓氏那种“把技术当作核心,把资源当作根基,把市场当作导向的经营理念。

卓氏从“迁虏”变成了“富拟王侯”,这里面隐藏着普通人可以借鉴的突破困境的智慧,核心就是“反短视决策+ 拥有别人无法替代的技能”:

1.反穷思维:拒短期安稳,谋长期资源

卓氏要的不是今天活下去,而是未来把冶铁做起来。

如同当代职场人选赛道:是选月薪8千但无成长的舒适区,还是初期辛苦但资源密集的潜力领域?

2.靠核心技能立足,拒绝体力换钱

卓氏能重建冶铁帝国,关键是掌握“高温液体还原法”这一不可替代技术。

在现今就是新媒体人具备“数据分析 + 内容策划 + 用户运营”整个流程的能力,或者会计掌握“税务筹划 + 财务建模”的关键技能。

这些其他人不容易学会的本领,恰恰是在危机降临的时候能够依靠的迁蜀资本。

三、临邛复兴:从技术到帝国的3步走

推着辇车翻越“难于上青天”的蜀道后,卓氏夫妇终于抵达临邛。

1.技术落地

那个时候中原大多数冶炼铁的人,一直采用“块炼法”这种老办法:

将铁矿石加热使其变软后不断进行锻打,1吨的矿石只能炼出20公斤熟铁,并且制作出来的铁器特别容易断裂。

可卓氏掌握的“高温液体还原法”效率提升了10倍,炼出的铁器硬度更是青铜的3倍,又耐用又好卖。

考古学家在邯郸找到了战国时期的铁犁,那铁犁刃口的含碳量把控得极为准确,在0.4%到0.6%之间,这就恰好是卓氏技术的有力证明。

要做到这一点,得懂怎么配木炭、怎么控炉温,一般工匠根本学不会。

这种技术可以造出形状特别复杂且特别精美的铁器,让生产效率和产品质量都提高了不少。

精明的卓氏用价钱低廉的食物去招募贫苦的民众,与此同时还搜罗了那些从中原流亡过来的手工技艺之人,大力推广中原地区较为先进的生产技巧以及经营方式,从而造就了后世闻名的西南铁都。

卓氏的铁犁,以及铁锄进到滇黔地区之后,那里原本的刀耕火种方式,被换成了精耕细作。粮食的产量,一下子增加了一倍之多。

他还造出了“五十湅“钢剑(”湅“就是反复锻打,五十湅相当于现在的高端工艺认证,剑身上刻的字还证明是蜀地造的),连远在徐州的人都来买。

2.整合供应链

当然,卓氏带来的不仅是熔炉技术,还有木炭供应链管理经验。

临邛周边,山林密布。他通过以粮换木这种方式,与当地部族建立了合作,从而解决了冶铁最为关键的燃料问题;更是收编了秦灭六国后流亡的中原工匠,组建起了技术团队,进而快速地实现了规模化生产。

3.政策借势

秦国在统一过程中,对征服地区,实行了系统的徙民政策。这种政策,虽然出于加强控制的目的,但是在客观上,也为卓氏这样的企业家,提供了机会。

秦国于蜀地,设立了铁官以管理矿山,不过却准许民户租采并进行冶炼之事,甚至还给予了一定的税收优惠。这种相对宽松的经济政策,使得卓氏能够借着其在冶铁方面的专长,再度构建起自身的事业。

汉代铁器

卓氏主动远迁至临邛,实际上是精准踩中了秦国以民营力量来开发西南的这一政策红利,而并非与官府产生对抗。

这种对于政策环境的敏锐察觉以及有效利用,乃是他们能够取得成功的重要因素。

四、财富延续:百年家族的生存智慧

战国时赵国的冶铁商,可不只有卓氏,像郭纵凭借着铁冶,成就家业,其富有程度,也能与王者相媲美。

但郭纵依赖于赵国的本土资源,秦国灭掉赵国后,他的产业便全部丧失了。

而卓氏携带着技术这种轻资产进行迁移,从而实现了跨地域的复制。

《史记 货殖列传》并没有统计卓氏冶炼集团的产业规模和所占市场份额,但是描绘了其富贵景象:“富至僮千人,田池射猎之乐,拟于人君。”

《华阳国志》记载,卓氏后来“富绛公室,豪过田文”。 田文就是战国有门客3000的齐国孟尝君,可见卓氏财富已堪比诸侯。

在汉武帝的时候,有个叫司马相如的才子来到成都,看中一个守寡的富家女,几经波折,终于赢得富家的承认,演绎出一段历史上的“当垆卖酒”传世佳话。

卓文君与司马相

这个守寡的白富美,即卓文君,而这个卓家,就是当年从赵国邯郸迁徙过来的冶炼巨头。

当我们回顾卓文君与司马相如在临邛演绎“凤求凰”的传奇婚姻时,除了浪漫的爱情,或许也能从中窥见,像卓氏这样的巨商大贾,在汉武帝日益强化的抑商政策下,寻求与士大夫阶层联姻,未尝不是一种为自己寻求保护的深远布局呢?

五、最后

秦初距汉武帝时期,近一个多世纪,如果再加上战国时期他们在邯郸的经营和辉煌,说明卓家的富裕,已经持续了一百多年以上,秦初的西迁只不过是一次暂时的打断而已。

卓氏西迁的踪迹不只是一个家族的迁移过程更是对中国商业精神“以技艺突破困境、在逆境中找机遇”的有力印证。

#史记货殖列传人物:汉代富豪卓氏