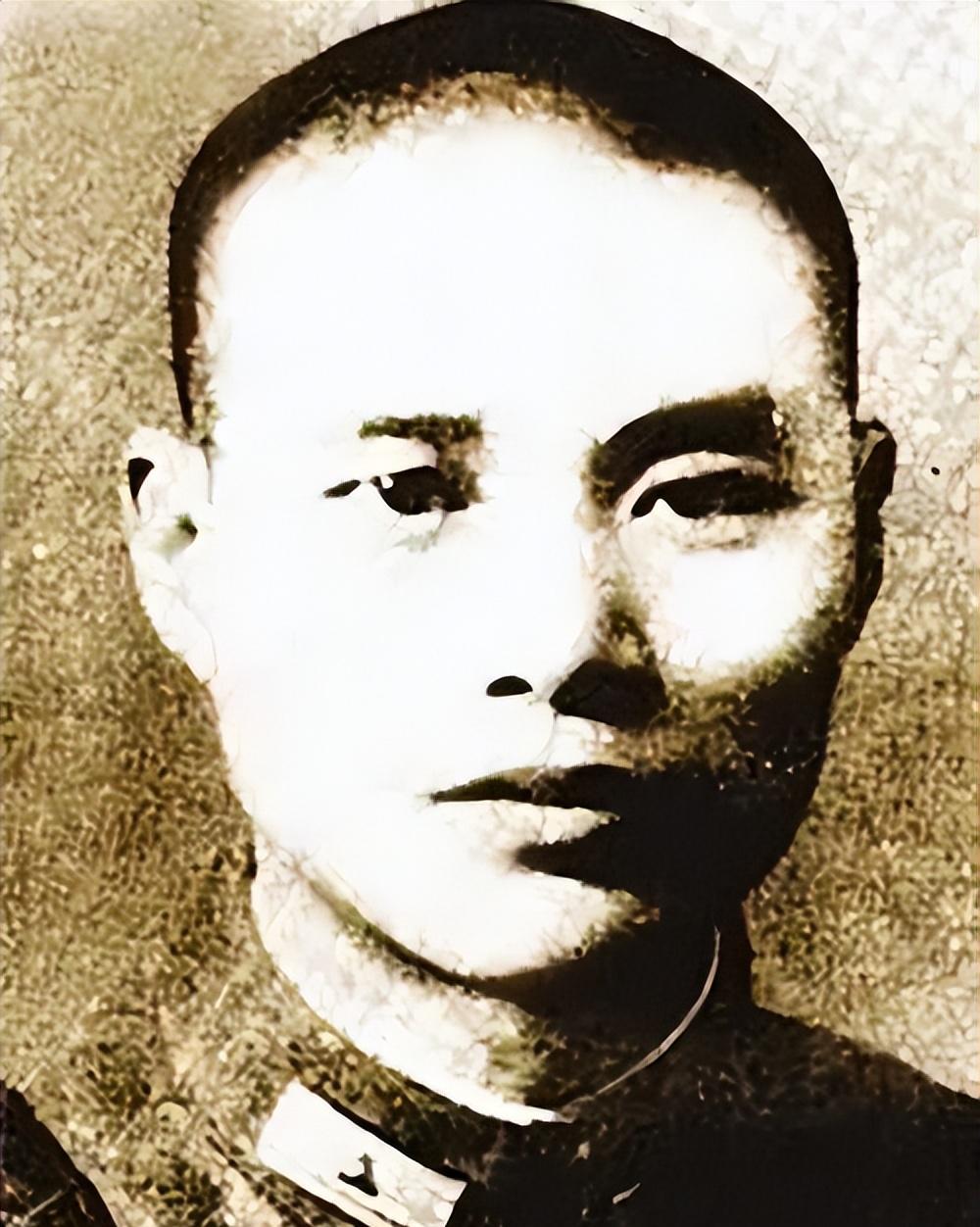

1941年上海法租界,陈恭澎叛变的密报刚传进小楼,日军特务的皮鞋声就砸在楼梯上。陈文君左手死死攥着密电码本,右手举枪对准门口,身后电台还在“滴滴”发最后预警——她得撑到本子烧完,哪怕只剩最后一颗子弹。 那年冬天的法租界像个绷紧的弦,灰色的墙缝里藏着枪眼,弄堂口的法国梧桐落尽了叶子,露出光秃秃的枝桠指向铅色的天。她藏在三楼阁楼,三个月来,那架旧钢琴的琴键下总压着半张租界地图,琴凳里塞着备用电池,而此刻,特务的喊声正顺着楼梯缝往里钻。 火柴划亮时,她看见密电本封面上的“绝密”二字在火光里蜷曲,像只被烫到的小虫。身后电台的“滴滴”声突然变调——是发完了最后一组密码,还是机器被震得接触不良?她没回头,眼睛盯着门缝里透进来的光,那光里浮动着灰尘,也浮动着死亡的影子。 “开门!再不开就开枪了!”特务的枪托砸在木门上,木屑簌簌往下掉。她把本子往火盆里按了按,火星溅到手腕,烫出个红印,她却像没知觉似的,另一只手的枪始终没离开门口。阁楼里的老挂钟突然“铛”地响了一声,惊得她指尖一颤——原来已经凌晨三点,往常这时候,她该在电台前接收新的指令了。 窗台的雨水管还在滴水,混着楼下隐约的警笛声。她突然想起三天前送情报时,街角修鞋匠老李对她使的眼色,当时只当是寻常提醒,现在才反应过来——那或许是叛变的最早信号?可那时陈恭澎还在南京“开会”,谁能想到他会带着整份联络名单投敌? 火盆里的纸灰渐渐积厚,密电本只剩最后几页。她突然听见楼下传来法国警察的哨声,不是急促的抓捕哨,而是联络暗号里的“安全撤离”信号。是刚才翻窗时,她故意撞翻的花盆惊动了巡街的内线?还是那名法国警察本就认得电台的摩斯密码? 她把最后一页纸扔进火盆,转身翻窗。雨水管上结着薄冰,她滑到二楼时手一松,重重摔在雨棚上,闷哼一声。特务的枪声紧接着响起,子弹擦着耳边飞过,打在对面的砖墙上,溅起一片白灰。 后巷的垃圾堆里,她摸出预先藏好的粗布衫换上,脸上抹了把泥,刚才那个举枪的“陈文君”瞬间变成了逃难的乡下姑娘。法国警察的哨声还在远处响,她想起医生后来问的那句话:“你怎么知道火能烧完本子?”她当时没答,其实心里清楚——烧不完也得烧,就像那些年在延安学发报时,教员说的“电波断了,人不能断”。 三天后,公共租界的一家茶馆,穿旗袍的女人轻轻敲了敲桌面,三长两短——是新的接头信号。她掀开茶杯盖,里面压着张纸条:“305号终止,启用‘夜莺’。”火盆里的纸灰早被风吹散,可那晚的火光,却像刻在她眼里,亮了一辈子。 后来整理史料的人说,那晚的密电本若落入敌手,南京、重庆两条情报线至少三十人会暴露。他们在档案里看到“‘夜莺’脱身,安全”时,总猜这个代号背后是谁。没人知道,22岁的陈文君,正提着菜篮走过霞飞路,阳光落在她挽起的袖口,那里还留着一道浅浅的烫伤疤。 火能烧掉纸,却烧不掉纸上写的信念。就像那年冬天的法租界,再冷的风,也吹不灭暗夜里的一点星火——那星火,是她手里的枪,是电台的电波,是每个“陈文君”们没说出口的誓言:只要我活着,这根线就不能断。