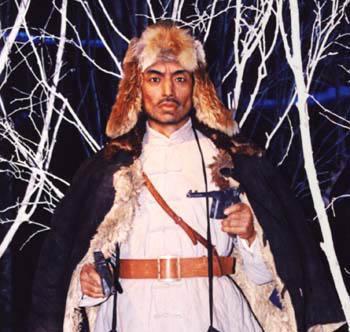

1932年,东北大地的寒风刺骨,但一条消息却比这寒冬更让人心冷——马占山,那个曾经打响抗日第一枪的英雄,居然投降了日本。 这样的新闻一出,国内上下立刻沸腾了。 人们的愤怒、失望甚至痛骂铺天盖地而来。 马占山的选择,在当时的舆论场上无疑是个“丑闻”。 但如果我们冷静思考他的行为,会发现这并不是一个简单的“叛变”,而是一场复杂的博弈。 “投降”背后的深层考量 投降二字,放在任何一个抗日英雄身上,都会被视为耻辱。 然而,马占山的“投降”,与其说是一种背叛,不如说是一种策略。 在那个特殊的历史背景下,面对强大的日本侵略者,孤立无援的局面几乎是所有东北抗日力量的共同困境。 马占山的所谓“投降”,实质上是一种保存实力、积蓄力量的隐忍行为。 当时的东北,已经被日本的军事力量全面控制,抗日的环境异常艰难。 在这种情况下,正面抵抗的失败几乎是必然的。而马占山的选择,显然是基于对大局的清醒认识。 他的妥协并非真正屈服,而是为了避免彻底被消灭,给未来的抗日斗争留下一线生机。 假意投降:生存与反击的双重谋划 从马占山的行动可以看出,他的“投降”并不是单纯的放弃,而是一次有计划的部署。 他选择假意顺从日本人的安排,但却在暗地里为反抗积蓄力量。 这样的策略,既保护了自己的部队,也为后续抗日行动争取了时间和资源。 这种隐忍的做法,虽然在当时容易被误解,但从长远来看,却是一种明智之举。 马占山利用敌人的轻信,成功地保存了自己的实力,并在合适的时机进行反击。 这不仅是一种军事上的智慧,更是一种对民族大义的坚持。 投降的表面,掩盖的是他内心的抗争和对敌人的不屈。 抗争的智慧与民族的尊严 马占山在受降仪式上的表现,充分展现了他的智慧和骨气。 他用“不会写字”这样一个简单却直接的理由,拒绝在协议上签字。 这种做法,既避免了直接破坏双方的表面关系,又让日本人无可奈何。 这样的举动,看似荒诞,却体现了他在夹缝中求生存的能力。 更重要的是,马占山并没有因为“投降”而彻底向敌人妥协。 他很清楚,自己的目标始终是抗日,而不是为敌人效力。 因此,他借助敌人的资源壮大自己,并最终重新举起抗日的旗帜。 这种看似矛盾的行为,其实恰恰反映了他对局势的深刻理解。 他知道,只有活下来,才能谈反抗;只有保存实力,才能谈胜利。 英雄的选择与历史的评价 马占山的行为,在当时引发了巨大争议。 但随着时间的推移,人们逐渐理解了他的选择。 历史从来不是非黑即白的,尤其是在那个动荡的年代,每个人的选择背后都有复杂的背景和深层次的考量。 马占山的“投降”,如果只看表面,确实让人愤怒;但如果深入了解,就会发现,他的每一步都充满了智慧和无奈。 他的故事告诉我们,抗争不仅仅是正面战场上的敌我对决,有时候,也需要在对手的规则里找到生存的缝隙。 马占山的选择,既是个人的智慧体现,也是对民族利益的最大妥协。 他的隐忍与反击,最终证明了他的忠诚与担当。 隐忍中的大义 1932年的那场风波,是马占山一生中极为重要的一段经历。 它让他背负了骂名,也让他展现了智慧。 马占山用自己的方式,向我们诠释了什么叫真正的抗争。他的选择,虽然看似妥协,实则是一种更深层次的坚守。 历史终究会为他正名。 马占山的故事不仅仅是一个人的传奇,更是那个风雨飘摇年代里,中国人民不屈不挠精神的缩影。 这样的英雄,或许不完美,但却真实。 他的智慧与担当,值得我们铭记,也值得历史铭记。 参考:搜狐网——马占山誓死抗日,给妻妾三千元,从此你们改嫁、当尼姑我都不管了