我亲眼见过一位铁矿老板同时娶了一对姐妹。那是二十多年前,在我们老家的镇上,这事当时闹得沸沸扬扬,街头巷尾都在议论。 说起来那会儿,我就在镇中心供销社门口摆个小摊,卖瓶装水和凉皮,离车站不远,谁家有点动静都能看见。中午太阳一晒,人挤在树荫底下乘凉,谈论起这事儿,越说越来劲。我本地土生土长,见惯了乡里乡亲的人情往来,可这回还是觉得稀罕。心里打鼓:到底咋回事,真能同时“娶”两人?我也不敢妄下结论,只能把耳朵竖着,边收钱边听人碎嘴。 刘老板那阵子在镇上风头很旺,穿皮夹克,脚下皮鞋吱呀响,手机一天到晚震个不停。他矿里人多车多,路过就尘土飞扬,镇上的小桥被他出钱加固过,卫生院缺发电机,他也凑了份子。说话爽快,拍肩膀就说“这点小事”,不少人心里对他是敬又怕。他脾气来得快去得也快,喜欢热闹,戏台搭起来就能连唱两晚。碰巧那两姐妹在照相馆打工,给矿上的工人拍工牌,他来来往往就看见了。 姐妹是山后村的,家里不宽裕,父亲在城里工地摔伤后一直在家养着,母亲身体也不硬朗。姐姐说话轻声细气,眼神稳,妹妹更多笑意,手脚利索。镇上人先知道的不是“娶”,而是刘老板替她们家交了母亲住院的押金,还找车把人转去了县里的大医院。这一出,风言风语就起来了,谁端着碗在街角喊两句,半条街都能听到。我当时心里也嘀咕:钱出得这么爽,是图啥? 真到“成”的那天,并没有大红大紫的婚礼。他先跟姐姐去民政领了证,低调得很,换了套素色衣服;隔了几天,又在戏台前摆桌,给妹妹办了个认亲的酒,没证,算是入伙,礼金给到了她娘家。我去给戏台借电,看见姐妹坐在台侧,手里捏着手绢,风一吹,纸屑满天飞。刘老板笑得爽,却不闹,站在桌边一杯一杯敬,嘴上说“以后一家人好好过”。人群一哄,唠叨和看戏夹在一起,掺着糖葫芦的酸甜味儿。 后来他们没住进什么豪宅,倒是选了河边一排旧平房,三间屋打通了,前面搭了个小棚子晒被子。姐姐守在家里,把收支写在笔记本上,字迹一行一行,妹妹则跑前跑后,接送零活,帮着矿里对接材料。有一回我上门去查电表,窗台上摆了两盆栽,叶子油亮,灶台边是热腾腾的蒸汽,我站在门口哈了口气,就不敢多看。他们跟镇上人打交道不多,见了人点个头,转身就忙自己的,日子看着不热闹,却有个章法。 再往后,行情一下子就变了,环保抓得紧,采矿证更新卡在手续里,矿车在空场里晒了一个夏天。欠款来了,工人要工资,刘老板把家里能卖的都变了钱,脸色那叫一个灰。有人嘴上不留情,说这阵妹妹怕是要走了吧,可她没走,还拉着姐姐在早市摆了个早点摊,豆浆糊在手背上,笑着说“明儿早点来,热乎着呢”。我天没亮去批水,看见他们摊前有人排队,刘老板在后面切咸菜,刀背敲案板,节奏不乱。那时候镇里开现场会,让矿区整顿,我站在远处看他们关摊收桌子,心里也软了一截。 我后来去了沿海做快递,忙起来一年到头都见不着几个老乡。再回镇上,是头一年冬天,风刮得人打哆嗦。我去小卖部取包裹,顺口问起刘老板,伙计叹了口气,说他中风,躺了半年,姐妹轮着守,人走得没惊没扰。我绕到河边,看见早点摊还在,换了新炉子,姐姐手上有了茧,妹妹袖口磨出了白毛边。她们把摊收得干净利落,晚上还在门口缝活,几盏黄灯挤在一起,暖得人不想站太久,就怕眼眶发酸。 这些年街上人心态变了点,有人还在坚持旧说法,觉得当初就是冲着钱去的;也有人换了口气,说刘老板那人有时候也真心。说到底,我不是当事人,但我离得近,看过他们在冷清的早市里一点点把日子捧热,看过楼道里推着轮椅慢慢挪。不用把话说得高大上,柴米油盐也能耗出情义来,扛过一地鸡毛,谁还有闲心演给别人看。你站在他们的位置当时会做啥选择呢?

猜你喜欢

美国豆农屋漏偏遭连阴雨,位于伊利诺伊的一座大型大豆仓库突然坍塌,差点压倒人。因为

2025-10-17

快乐卖鱼老头

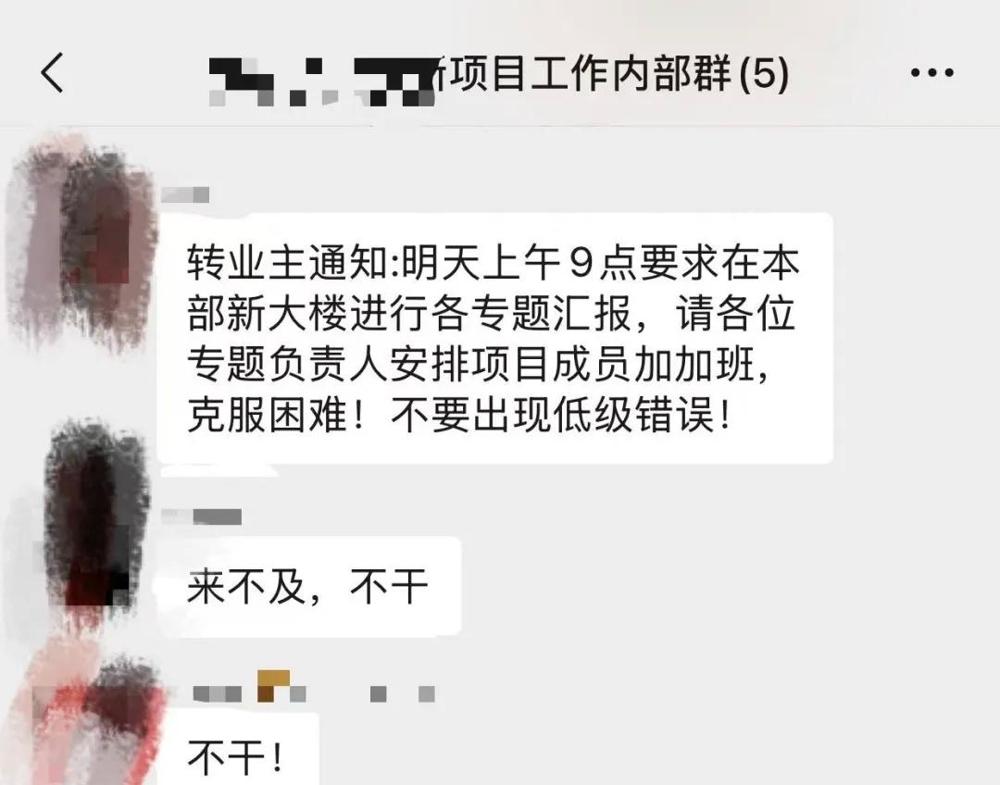

天噜啦!设计院的活安排不下去了!最近圈里都在传这事——领导在群里布置第二天汇

2025-10-16

半城繁华半城殇