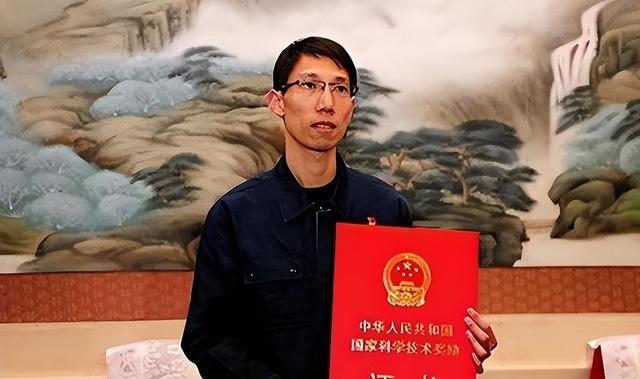

西方航空发动机绝密技术,被一初中学历小伙攻克,国家重奖800万! 2024 年洪家光技能大师工作室,投影仪光线明亮。 洪家光指着 3D 建模软件里的金刚石滚轮,讲解加工路径。 屏幕上 0.002 毫米的精度参数闪烁,桌角却摆着把生锈的卡尺 ——1998 年他进厂时用的。 “当年没这软件,全靠这卡尺量,差 0.01 毫米都得重来。” 他拿起卡尺,眼里满是回忆。 徒弟们围在旁边,看着旧卡尺和屏幕上的新模型,仿佛看到了技术传承的轨迹。 2002 年沈阳黎明发动机公司车间,洪家光蹲在废料堆前。 他捡起块废弃的钢片,擦去油污 —— 这是前几天加工剩下的,扔了可惜。 “能不能改成测间隙的工具?” 他琢磨着,拿出锉刀一点点打磨。 下班后天黑了,他还在车间里忙活,钢片在台灯下泛着冷光。 三天后,他拿着自制的间隙规去测机床,精度居然比买来的还准,师傅付百森直夸 “会动脑筋”。 2008 年航天零件测试现场,洪家光的徒弟小张手忙脚乱。 这批零件精度要求极高,小张反复测量都差 0.005 毫米,急得满头汗。 洪家光赶来,没说话,接过千分尺,先擦干净零件表面的油污,再调整测量角度。 “你看,受力不均就会有误差。” 他边说边示范,数据瞬间达标。 后来这批零件顺利装机,小张拿着测试报告说:“师傅,没有您我真不行。” 1999 年洪家光的出租屋,灯光昏黄。 他趴在桌上,对着《机械设计手册》做笔记,旁边放着从厂里借来的旧图纸。 房东来收房租,看到满桌的书和零件,笑着说:“你这屋子比车间还像车间。” 他不好意思地笑了笑,把刚画好的工艺图收起来 —— 这是为解决机床噪音问题设计的改进方案。 第二天,他把方案交给领导,没想到真的用上了,车间噪音小了不少。 2012 年国家科技进步奖颁奖现场,洪家光穿着新西装。 这是他第一次穿这么正式的衣服,手里攥着证书,心里却想着车间的事。 颁奖结束后,记者问他拿到 800 万奖金想怎么花,他说:“先给车间买台新的磨床,再给徒弟们设个奖学金。” 后来磨床到位那天,他带着徒弟们在新机床前合影,照片里每个人都笑得很开心。 2015 年某航空发动机厂,洪家光盯着叶片测试数据。 金刚石滚轮技术应用后,叶片加工效率提高了 30%,但他还想再优化。 “冷却系统还能再改进,这样磨损会更少。” 他跟工程师讨论,手里画满了草图。 为了测试新方案,他连续一周住在厂里,每天只睡三个小时,观察数据变化。 当新方案让叶片寿命延长 20% 时,他拿着测试报告,给远在农村的父母打了个电话:“妈,我又干成了一件事。” 2006 年车间技术攻关会,老技术员们争论不休。 一台进口机床出了故障,厂家来修要收几十万,还得等半个月。 洪家光突然开口:“我试试能不能修。” 他围着机床转了两圈,打开外壳查电路。 三个小时后,他找到问题 —— 是某个零件接触不良,他用砂纸打磨后重新安装。 机床启动,运转平稳,老技术员们都服了,说:“小洪,你比厂家还厉害。” 如今,55 岁的洪家光仍每天泡在工作室和车间。 他牵头的 “航空零件精密加工技术” 项目,已应用到多个航天型号上。 工作室里,他用旧零件自制的工具摆了满满一架子,成了徒弟们的 “教学标本”。 闲下来时,他会带着徒弟去参观航空博物馆,指着发动机叶片说:“这里面有咱们的心血。” 他常对年轻人说:“学历不代表能力,只要肯钻研,一把卡尺也能测出大精度。” 阳光透过工作室的窗户,照在 3D 建模软件的屏幕上,也照在那把生锈的旧卡尺上 —— 这是属于中国技工的传承与荣光。 信息来源:百度百科--洪家光

![一不留神得冲进去[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7661289759638328422.jpg?id=0)