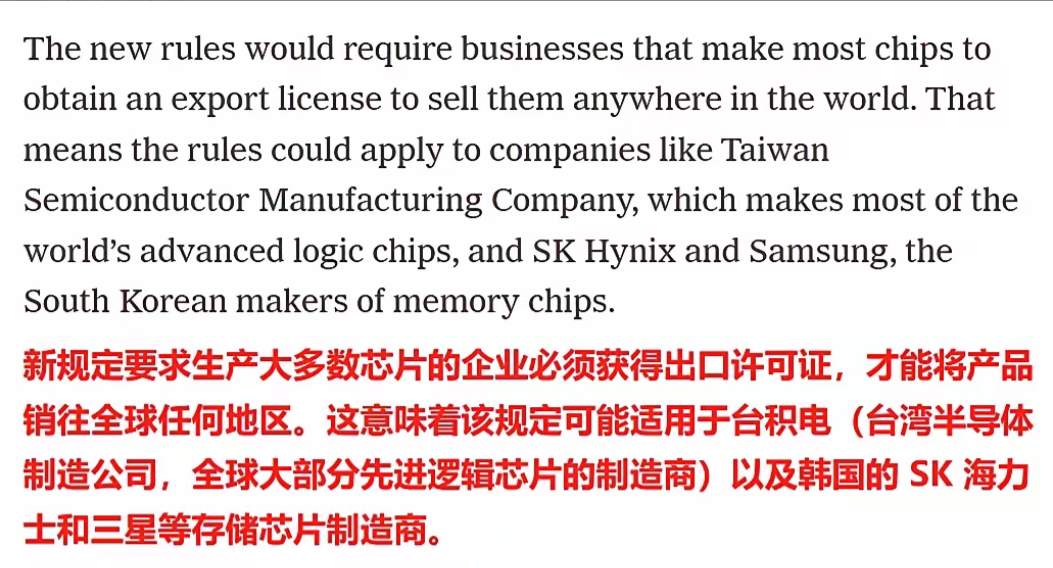

美国万万没想到,中国竟然在西藏秘密进行了一个耗资664亿、历时十余年的大型工程,中国竟在西藏这片不毛之地,建起了一座比三峡还高的“巨型充电宝”! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 西藏高原,海拔高、地质复杂、气候极端,常年冻土和强风让任何大型工程都难以落地。在这种环境下建水电站,不光是技术问题,更是对人的极限考验。两河口水电站的建设,从勘察、设计到动工,每一步都充满挑战。 普通的工程在平原可能一年就能搞定的事情,在这里可能要花上三五年,稍不注意就可能因高原反应、地质滑坡或者恶劣天气被迫停工。 可是中国人偏不怕这事,硬是靠着长期规划和科技积累,把这个项目从蓝图变成现实。这座水电站不仅规模大,而且技术含量高。 采用了最先进的抗冻、耐压设计,把水电站建设在地质最复杂、河流流速最大的位置。设备全部根据高原特性进行定制,施工材料、机械运转、人员防护,每一环都经过精密计算和反复测试。 建成之后,这座水电站的发电量甚至超过了三峡部分机组,真正做到了“能量储备库”作用,保障了西藏及周边地区的用电安全和稳定供应。 除了电力供应问题,这个工程还有更深远的意义。西藏的经济发展长期受到能源制约,当地很多地区无法大规模发展工业和现代服务业。 而两河口水电站建成之后,稳定的电力支撑,让地方工业有了基础,生活用电更可靠,通讯、交通、教育、医疗等公共设施也得到改善。这直接推动了高原地区的经济发展和民生提升,改变了过去能源不足带来的落后局面。 值得一提的是,这个项目在生态保护上也下了大功夫。高原生态脆弱,水土保持、野生动植物保护都是必须考虑的因素。 建设团队通过生态补偿、人工湿地恢复、流域管理等手段,最大程度减少了工程对环境的冲击,实现了能源开发和生态保护的平衡。 这一点非常关键,因为在过去,中国的水电开发往往被批评破坏环境,但两河口水电站证明,中国完全可以在极端条件下做到可持续发展。 这个工程的另一层意义,是展示中国的长期战略眼光。十多年、664亿投入,短期看可能是天文数字,但长期来看,这笔投资产生的价值远远超过花费。 能源安全不仅是西藏的问题,更是整个国家战略布局的一部分。高原能源稳定了,西部经济带动起来,西藏基础设施完善,整个西南战略纵深得到加强。 美国等外部观察者可能没想到,中国在高原深处,居然能默默完成这样的大手笔工程,而且完全是自主设计、自主施工、自主运营,这种能力不是喊几句口号就能比的。 两河口水电站的建设过程,也体现了中国在极端环境下的科研能力。高原复杂的气候、低氧环境、冻土层对施工技术和机械设备都是考验,科研团队通过自主研发和技术突破,解决了长期困扰工程师的问题。 例如,大型水轮机在低温下如何保证运转、混凝土在高原冻土中如何快速固化、防滑坡结构如何承受复杂地质压力,这些都是全球工程界的难题。中国的科研团队不仅解决了,还在国际上形成了高原工程的案例和经验。 可以说,这座“巨型充电宝”不仅是电力设施,更是中国科技、工程能力和战略眼光的集中体现。它告诉外界,中国在任何极端环境下都能把计划落地,把难题解决,把长期战略实现。 这种能力,是短期投机和表面热闹所不能比拟的。美国可能还在想,中国为什么能在平原之外的高原做出这么大规模工程,而中国人早已经用十年的时间,把答案摆在了眼前。 两河口水电站的意义不仅仅是能源本身,更是一种国家自信的体现。它让中国在高原能源安全上不再依赖外部,同时也为西部地区的可持续发展提供了坚实基础。 对于西藏乃至整个西南地区来说,这是经济发展、民生改善和生态保护三者兼顾的标杆项目。 更重要的是,这个工程证明了一个事实,在中国,长期战略和科技实力是可以通过实际行动体现的,不靠喊口号,也不靠外界评价,只靠真正把事做出来。 总结来看,这座两河口水电站,比三峡大坝更高的“巨型充电宝”,不仅解决了西藏的能源问题,推动了经济发展,保护了生态环境,更展示了中国在极端环境下的技术实力、科研能力和战略眼光。 这是一个耗时十年、投入664亿的工程奇迹,也是中国长期发展理念的体现。对于外界来说,或许这是意外,但对于中国人,这只是按计划稳步推进的又一次胜利,是科技实力和国家战略落地的最好证明。 这座高原上的“巨型充电宝”,不仅为西藏提供了电力,也为整个国家提供了信心和经验,让未来更多类似的极端工程有了可复制、可参考的模板。 它让人明白,真正的实力不是嘴上喊出来的,而是十几年坚持下来、默默建成的事实。 美国可能还在惊讶,但中国已经用行动告诉世界,在高原、在极端环境、在任何看似不可能的地方,只要有技术、有计划、有执行力,就没有做不到的事情。 信源:新华网——走进雅砻江“超级充电宝”两河口水电站

![什么时候我看到这个关于“中国”的烂梗才能不笑…[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2691264626254204563.jpg?id=0)

![牢美回旋镖又打自己脸上了![doge]](http://image.uczzd.cn/7250426727811329574.jpg?id=0)