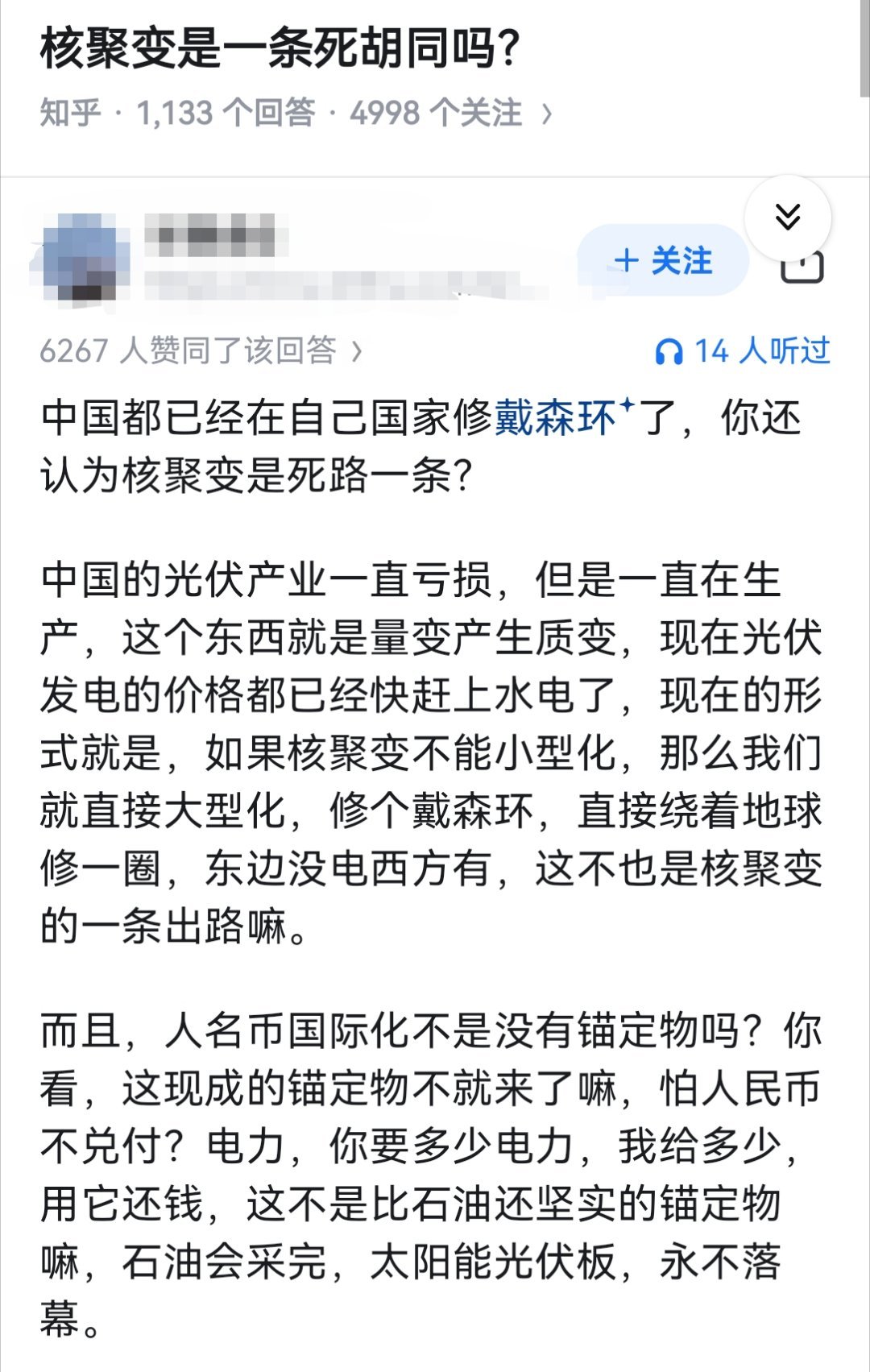

连德国媒体都看明白了。 他说,不是中国的科学家拿不到诺贝尔奖。 是中国的科学家,已经站在了诺贝尔奖需要仰望的地方。 德国媒体这话算是说到了点子上,诺贝尔奖确实还是二十世纪的标杆,但中国科学家早已经跑到了二十一世纪的前沿,甚至把标杆远远甩在了身后。 诺奖评审们还在翻着十年前的理论论文时,中国的实验室里已经造出了能改变世界的实物,这种差距可不是 “仰望” 两个字能概括的。 就拿量子通信来说,2022 年诺贝尔物理学奖颁给了三位证明量子纠缠可行的科学家,表彰他们为量子信息科学打了基础。可他们获奖时,中国的 “墨子号” 量子卫星已经在太空里稳定工作了六年,早就把他们的理论变成了实实在在的成果。 2016 年发射的 “墨子号”,在 1200 公里的星地距离上实现了量子密钥分发,效率比地面光纤高整整 20 个数量级,也就是万亿亿倍,这可是连诺奖得主们都没敢想的实验尺度。 更厉害的是,它还打通了北京到维也纳 7600 公里的洲际量子通信,把保密通信变成了全球范围内的现实,这成果被评上国际物理学十大进展时,诺奖还在慢悠悠地做理论认证。 潘建伟团队早就拿了有 “诺奖风向标” 的沃尔夫物理学奖,奖词里特意提了 “墨子号” 的星地突破,说白了就是告诉诺奖:你们该跟上了。 再看新能源领域,这可是关乎人类未来的核心赛道,中国科学家直接把实验室成果做成了全球产业霸权。 2024 年全球动力电池装机量数据摆在那,宁德时代一家就占了 37.9% 的市场,以 339.3GWh 的装车量稳坐第一,这相当于能给 670 多万辆新能源车供电,比第二名到第四名加起来还多。 更狠的是全球前十里有六家中国企业,总份额一年涨了 3.7 个百分点,把韩日企业的市场挤得不断萎缩。 这种从材料研发到量产落地的全链条突破,诺奖从来没给过类似奖项,毕竟他们习惯了表彰实验室里的单一发现,可中国科学家玩的是 “从理论到产品” 的全套打法,这种量级的成就早就超出了诺奖的评审框架。 有人说诺奖看重基础科学,那咱们就说基础研究。当年屠呦呦发现青蒿素救了数百万人,拿诺奖时已经是成果问世几十年后,可现在中国的基础科研早就不是 “等诺奖发现” 的节奏了。 就像量子纠缠,诺奖颁给理论奠基者时,中国已经建成了 “京沪干线” 量子保密通信网,把 “墨子号” 的太空技术和地面网络连起来,形成了天地一体化的保密通信体系,这种工程化的基础科学应用,在诺奖历史上都找不到先例。 还有那些被诺奖忽略的应用科学领域,中国科学家更是玩得风生水起,比如新冠疫情期间,中国团队最快完成病毒基因测序,研发的灭活疫苗全球接种超数十亿剂,这种拯救生命的科研速度,比诺奖评审的流程快了不止十倍。 诺奖的滞后性还体现在对 “大科学工程” 的认知上。以前诺奖喜欢颁给单个科学家的突破,可现在的重大发现越来越依赖团队协作和大型设备,中国正好踩中了这个节奏。 “墨子号” 背后是上百人的科研团队,宁德时代的电池技术来自数千名工程师的迭代,这种规模化的科研力量,是小实验室模式无法比拟的。 诺奖评委还在纠结该给哪个科学家颁奖时,中国已经通过 “集中力量办大事” 的优势,把量子计算、核聚变、深空探测等多个前沿领域都推到了世界第一梯队。 比如核聚变领域,中国的 “人造太阳” EAST 早就实现了千万度高温下的长时运行,而诺奖上一次关注核聚变还是几十年前的基础理论,现在连边都摸不着了。 更关键的是中国科研的 “加速度”。以前华人诺奖得主大多是在海外做出的成就,甚至有人说 “国内中小学教育出不了诺奖得主”,可现在本土科研力量已经全面崛起。 近十年中国科研投入年均增长超 10%,2024 年全球高被引科学家数量占比超过 25%,远超十年前的不足 5%。潘建伟团队在《自然》《科学》发的 5 篇论文,每一篇都代表着量子通信的新高度,这种产出密度让诺奖评审都应接不暇。 他们还在慢慢消化这些成果时,中国已经启动了新一代量子卫星的研发,准备把通信距离再翻一倍,这种 “你追我赶” 变成 “我跑你看” 的状态,可不就是让诺奖仰望吗? 说到底,诺奖只是个 “历史勋章”,而中国科学家在做的是 “未来蓝图”。当评审们还在纠结理论贡献时,中国已经把量子通信用到了金融、政务等实际领域;当他们还在关注单一材料时,中国已经建成了全球最大的新能源产业体系。 不是中国科学家拿不到诺奖,而是他们的目光早就越过了诺奖的领奖台,看向了更遥远的科技星辰,这种格局上的差距,才是真正让诺奖需要仰望的地方。