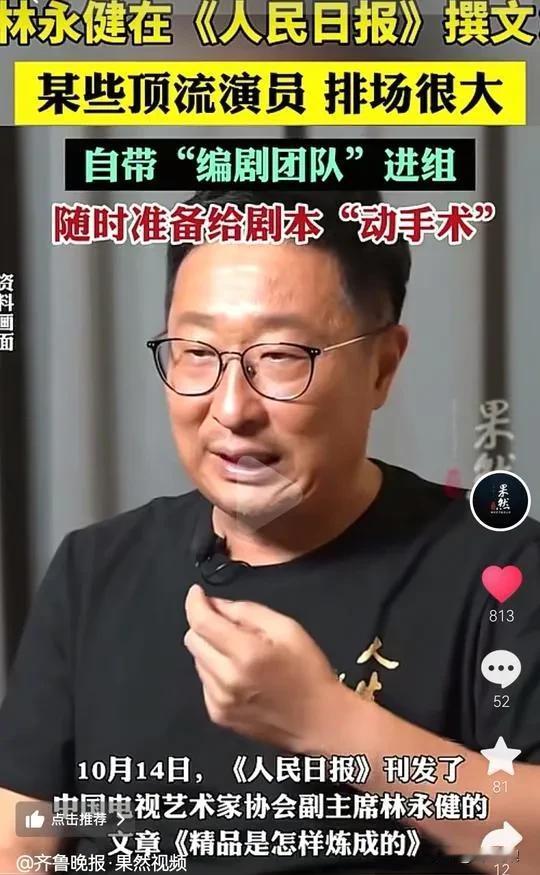

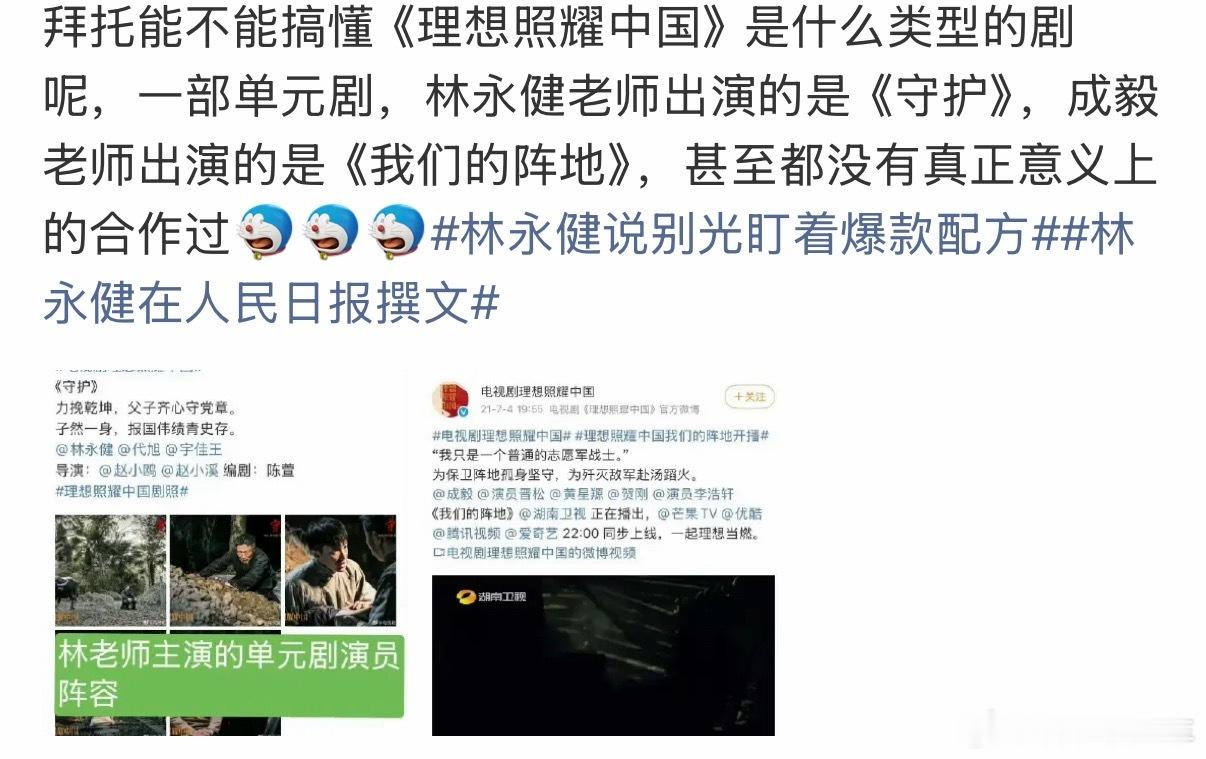

人民日报发文,这一次,国家一级演员林永健,让娱乐圈“沉默”了 10月14日,国家一级演员林永健得一篇长文砸进了沉默的娱乐圈。他以从艺几十年的经验,扔下了一枚行业震荡弹。 文章发在《人民日报》,一夜之间几十万点赞,评论区炸成了锅,热搜直冲第一。圈内人沉默了,圈外人拍手叫好。 林永健说的不是八卦,而是行业里的“病”。 他走到今天,从来不是靠嘴,而是靠脚——一步一步走过来。1986年,他进了青岛市话剧团,那时候他连“角色”都算不上,是个干杂活的场工,搬道具、扫舞台、跑龙套,都是他的活儿。 他最开始演的角色,连名字都没有。军区话剧团时期,他甚至一度自嘲自己是“万能人”,谁缺就顶谁,连道具坏了都要他修。 他不是一夜成名,而是熬了十几年,才终于在《和平年代》里提名飞天奖。可惜,那年他没获奖。 再后来,《铁齿铜牙纪晓岚2》《士兵突击》《喜耕田的故事》,一个个人物被他演活了。他不是流量中的一匹黑马,而是用汗水打磨出的一把老刀,越用越锋利。 他能登上中国视协副主席的位置,不是靠人脉,是靠一路走来的脚印。也正因为走得够苦,他对这个行业乱象才看得够透。 一上来说的就是“悬浮编剧”。他说,有些编剧,写农村剧的时候住在五星级酒店,写群众生活时连化肥多少钱一袋都不知道。闭门造车,瞎编乱造,最后拍出来的剧,观众一看就笑:“这哪是我们?” 近几年,不接地气的“假农村剧”“假职场剧”层出不穷。写医生的剧,医生像总裁;写教师的剧,教师像明星;写农民的剧,农民像贵族。 林永健一句话戳穿了:“你得知道什么是土,才知道怎么拍‘地’。” 然后他又提到了“顶流干预创作”。他说,现在有些流量明星,进组带着自己的编剧团队,改台词、重写剧本,甚至要求增加自己的戏份。导演成了摆设,配角成了背景板,最后整部剧变成了“流量秀场”。 林永健不是看不惯年轻人红,而是看不惯规则被破坏。这种行为,把一整个剧组的节奏搅乱。演员演得心累,导演拍得窝火,观众看得尴尬。 最后他说了“浮夸制作”。林永健毫不客气地指出,现在很多剧,不是靠演技吸引人,而是靠滤镜、抠图、AI换脸。演员一个镜头都不在现场,场景全靠绿幕合成,最后呈现出来的,是一锅“假汤假水”。 他不反对技术,但他反对用技术掩盖偷懒。观众不是傻子,真东西和假东西,一眼就能看出来。 他说,编剧该下地干活,演员该走进人群,导演该回归现场。艺术不是站在舞台中央喊口号,而是走到生活里去听心跳。 这是他当年跑龙套、蹲道具间、睡通铺时的经验。 很多人说,“林永健站出来,是老艺术家的良心。” 其实,他作为中国视协副主席,这个身份是责任。这几年,他一直在推动青年演员的职业道德建设,参与行业规范的制定。他不是“突然正义”,而是压了太久终于爆发。 这一次发文,是他发声的集中爆发,是对行业沉疴的深度呐喊。 而最让人动容的,是这篇文章发出后,整个圈子陷入了一种集体的“沉默”。 没有谁出来自我辩解,没有谁公开反驳。很多人选择了“静音”,不是因为他们认同,而是不敢接这个话茬。因为林永健的话,说得太准了,准到让人不敢接话。 但圈外的观众却炸了。评论区有人说:“终于有人敢说真话了!”还有人留言:“我妈都不看电视剧了,说看着像演戏。”这不是玩笑,而是现实。 林永健用一篇文章,把观众和创作者之间的那层“塑料膜”戳破了。观众一直在等一句真话,这次有人说了。 但问题是,这样的声音,会不会只是昙花一现?这声警钟,能不能唤醒“沉睡”的制作人、投资人、平台方? 林永健没有说“我要改变行业”,他只是用自己的身份,说了句大实话。而这句实话,比任何营销更有力。 真正让娱乐圈“沉默”的,不是他的身份,而是他背后那30年摸爬滚打积攒下的分量。他不是一个人在发声,而是代表了一整代认真做剧的人,对这个行业的最后期待。 而这份期待,不该被流量淹没,不该被套路掩盖,更不该被忘记。

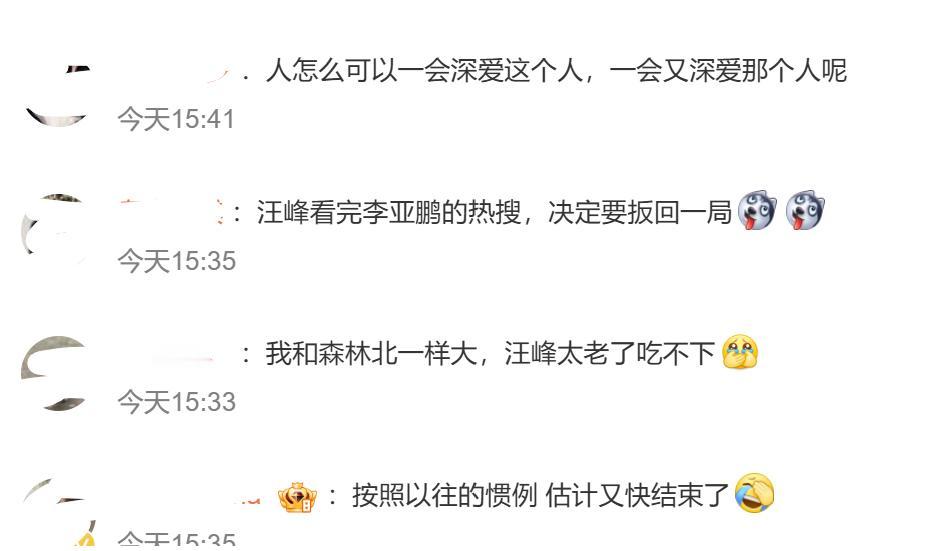

评论列表