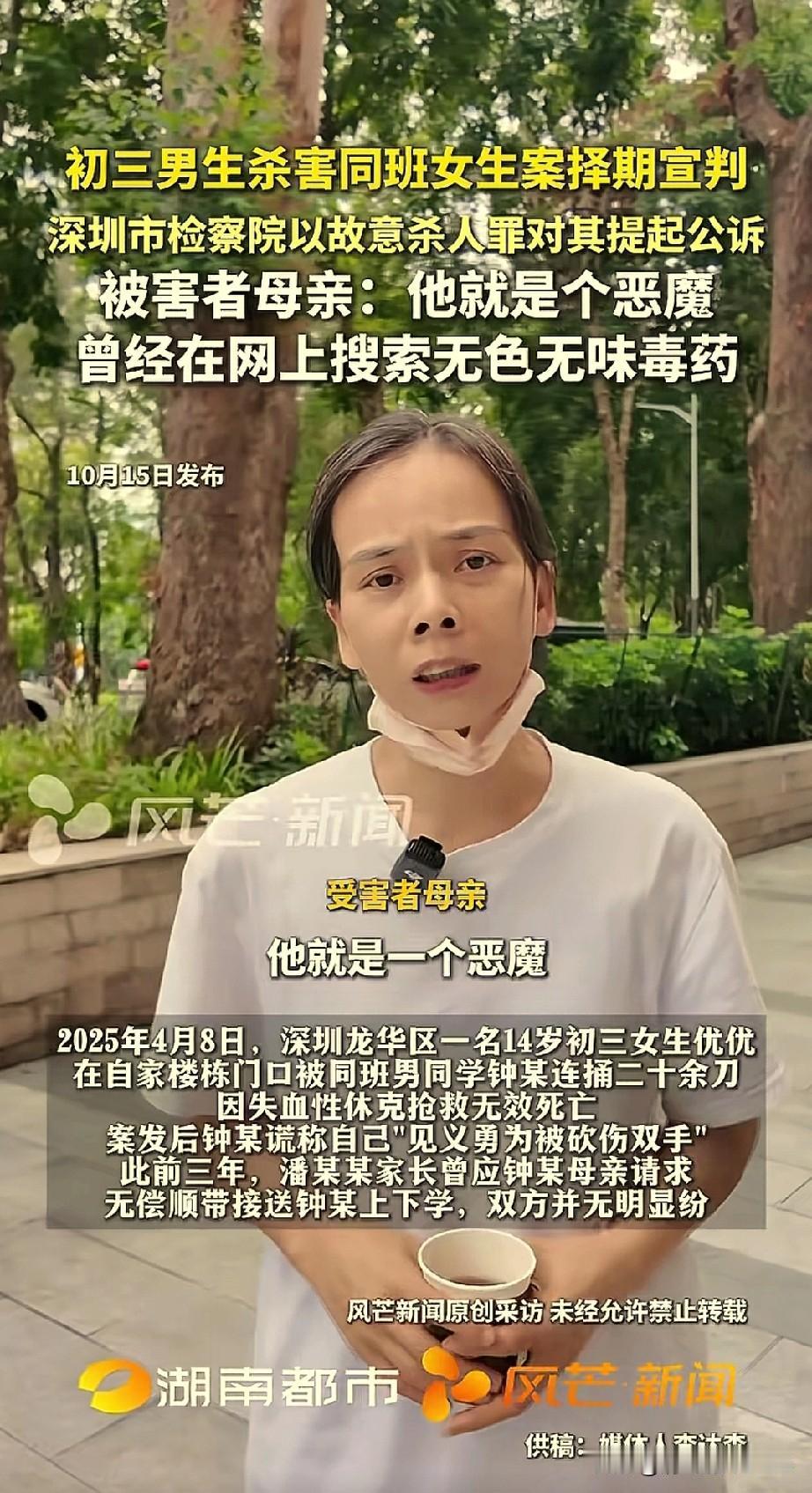

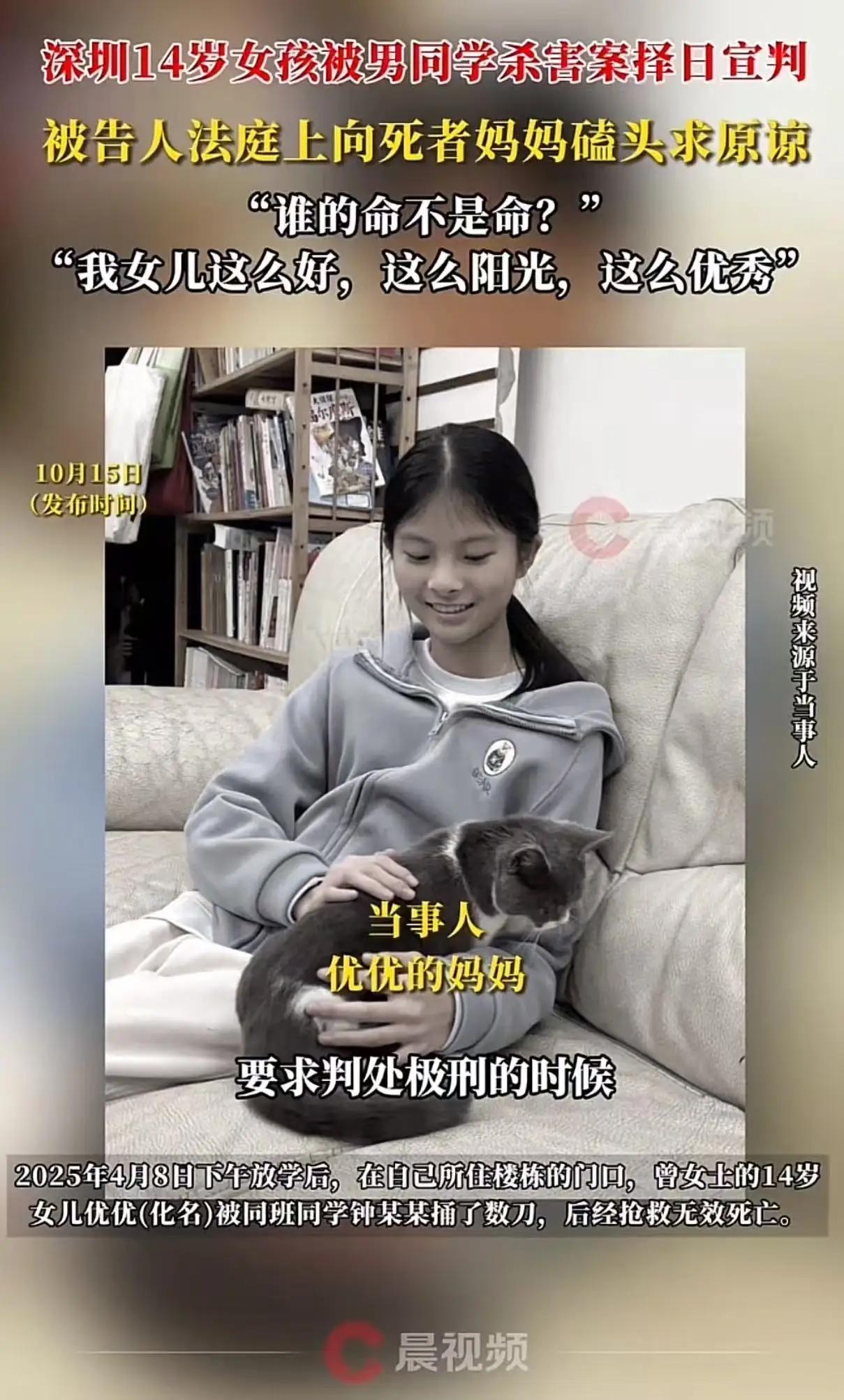

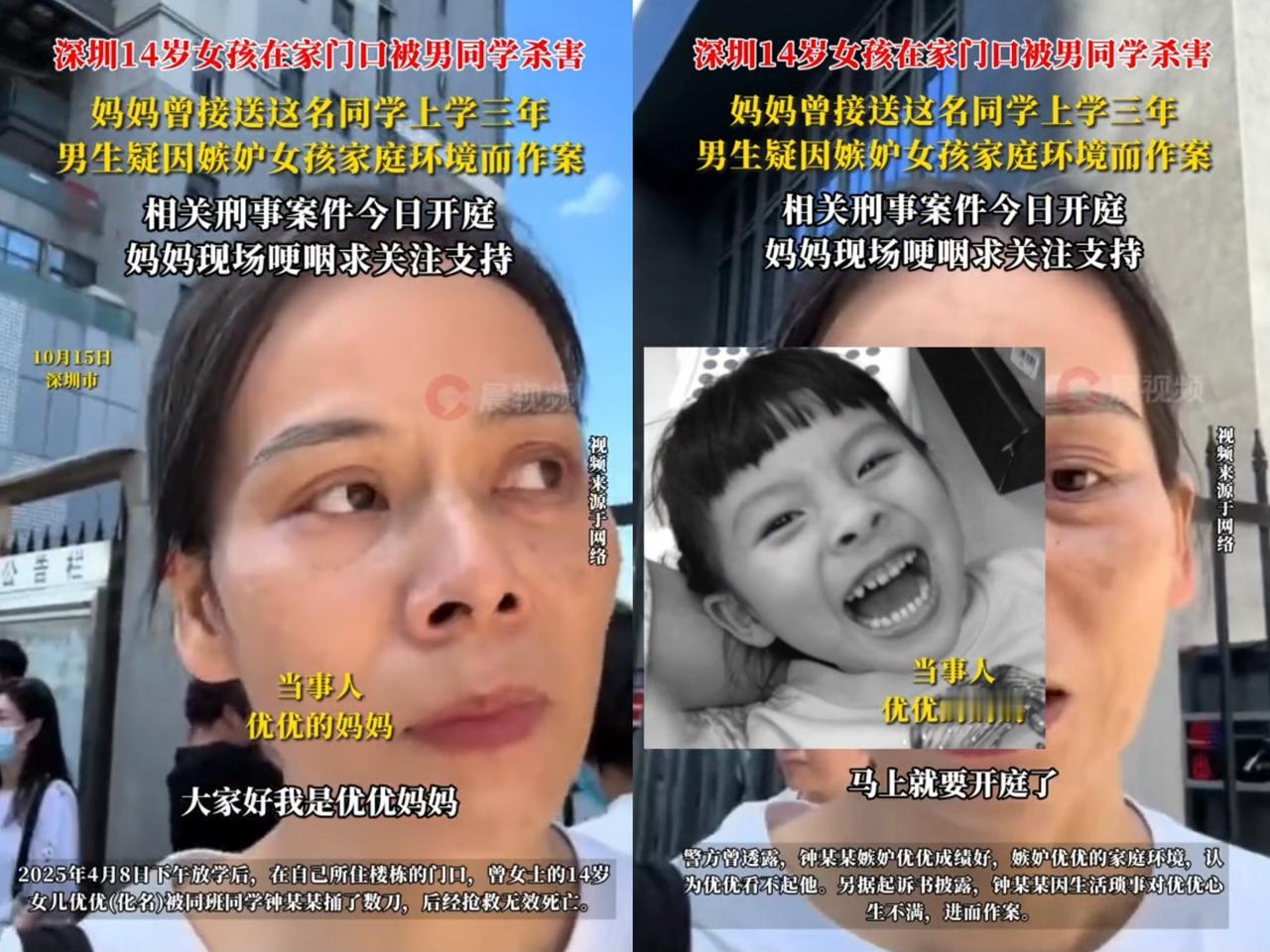

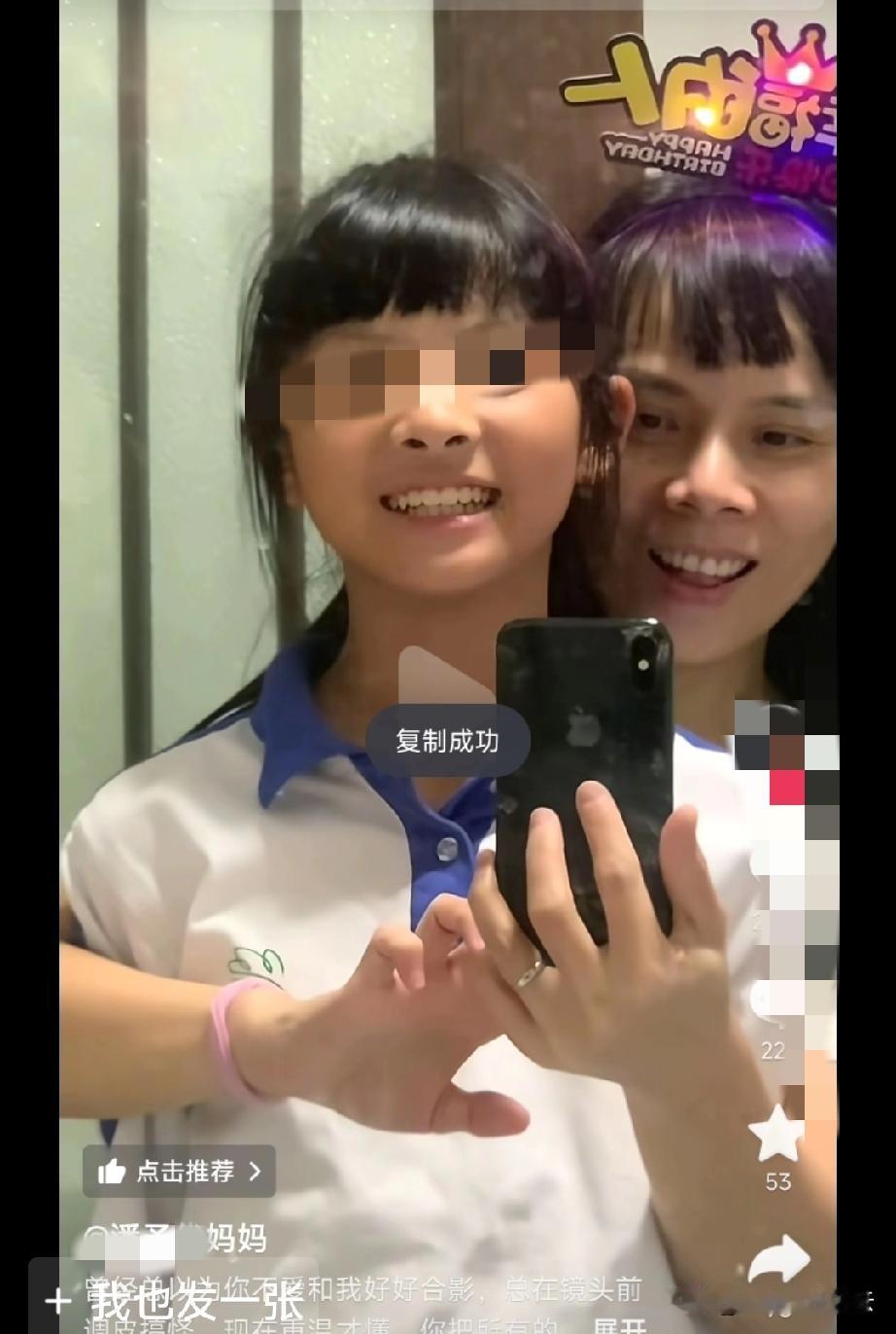

15岁少年捅杀同学26刀,是一场预谋三年的"自卑式报复"!深圳清塘中学的这场悲剧,我感觉远不止是"未成年人冲动杀人"那么简单。当15岁的钟某在庭审上对着被害人家属磕头时,没人记得三年前那个每天在车后座沉默的男孩。他坐的副驾驶位置,离曾家女儿的欢声笑语隔着一道永远融不开的玻璃。 我认为有几大原因,一是寄生在善意里的扭曲,免费接送成了刺向恩人的刀。三年来,钟某每天蹭车的15分钟车程,成了滋生自卑的温床。据同学回忆,优优会在车上分享新买的文具,讨论周末的补习班,这些日常对话在钟某眼里,都是"炫耀"。他的母亲忙于生计,父亲常年缺位,让他对"完整家庭"的嫉妒逐渐变质。当曾家父母随口问"钟某怎么总穿校服",本意是关心,却被他解读为"嘲讽家境"。这种敏感多疑,早在2023年他搜索"如何让同学消失"时,就埋下了恶种。 二是青春期自恋的崩塌:"她凭什么样样都好"。2024年期中考试,优优数学118分(满分120),钟某63分。青春期强烈的自我意识,让他把成绩差归因于"别人看不起",而非自身懒惰。心理专家指出,这类"低共情型人格"在遭遇挫折时,习惯将责任外推。就像他在日记里写的:"她笑的时候,一定在笑我买不起球鞋。" 三是家庭教育的真空:父母缺位成了杀人的"许可证"。案发前三个月,钟某在卧室藏了17张优优的照片,每张都被用红笔戳穿。母亲发现后,只是叹气"孩子大了管不了",父亲在电话里说"别惹事就行"。这种"放养式放纵",让他误以为暴力是解决问题的唯一方式。更讽刺的是,当他网购折叠刀时,快递单上写的是母亲的手机号,家长连孩子书包里藏着凶器都浑然不觉。 四是法律认知的错位:"未成年"成了预谋的底气。庭审披露,钟某曾在2025年2月搜索"14岁杀人判几年",结果显示"无期可减刑"。这种对法律的片面认知,让他在4月8日那天格外冷静。选在监控盲区下手,刺中要害后清理指纹,甚至想好"见义勇为"的谎言。他算准了"未成年"的保护罩,却算漏了人性的底线。26刀,刀刀避开非要害,直到可怜的女孩不再挣扎。 这场悲剧最刺骨的细节,是优优临终前攥着的校牌,背面写着"要帮钟某补习数学"。当善意照进黑暗,却被扭曲成羞辱的放大镜,这背后暴露的不仅是个体的心理畸变,更是家庭教育、学校引导、社会干预的三重失守。如今的无期判决,或许能困住他的身体,却困不住无数个"钟某"心里正在滋生的恶意,如何让青春期的敏感,不再成为杀人的导火索?这才是比刑期更值得追问的答案。你们认为呢?行凶杀人 未成年人杀人 捅死22岁女生 少年砍人事件 19岁凶手 深圳刺童案 九岁儿童砍杀案