陈诚为了保护吴石的孩子们不被杀掉,甚至不惜冒着被蒋介石猜忌的风险,让吴石的孩子们以他的化名“陈明德”报考学校。

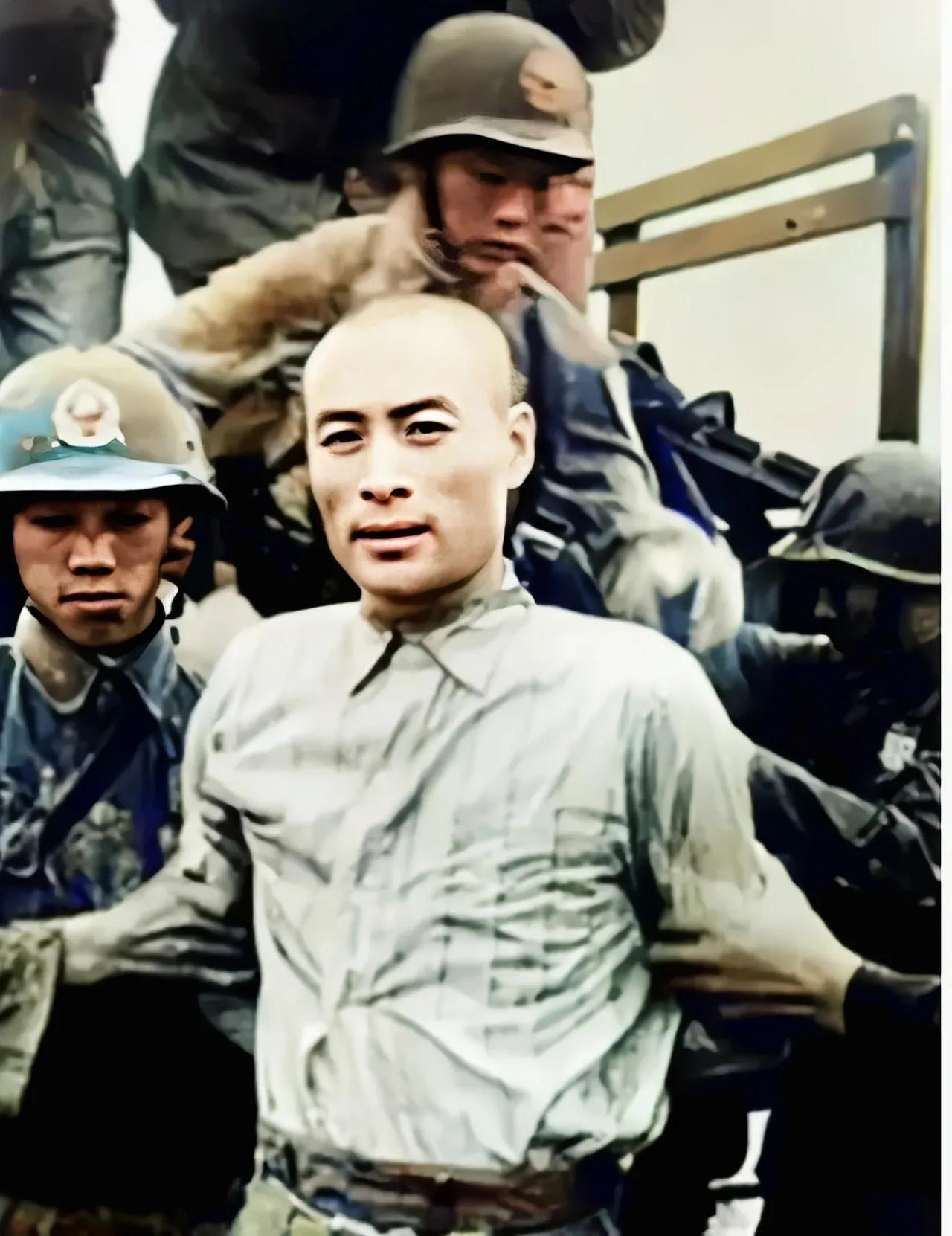

1950年的台湾,正处于白色恐怖笼罩之下。57岁的吴石在台北马场町刑场被处决,他的家人随即陷入困境。妻子王碧奎被关进监狱,16岁的女儿吴学成和7岁的儿子吴健成被赶出家门,流落街头。

在当时的环境下,“匪谍之子”的身份让他们寸步难行。吴学成后来回忆,她曾在市场摆摊卖鞋油,仅因为是吴石的女儿,警察就没收了她的鞋油盒,还用脚踢她的手。

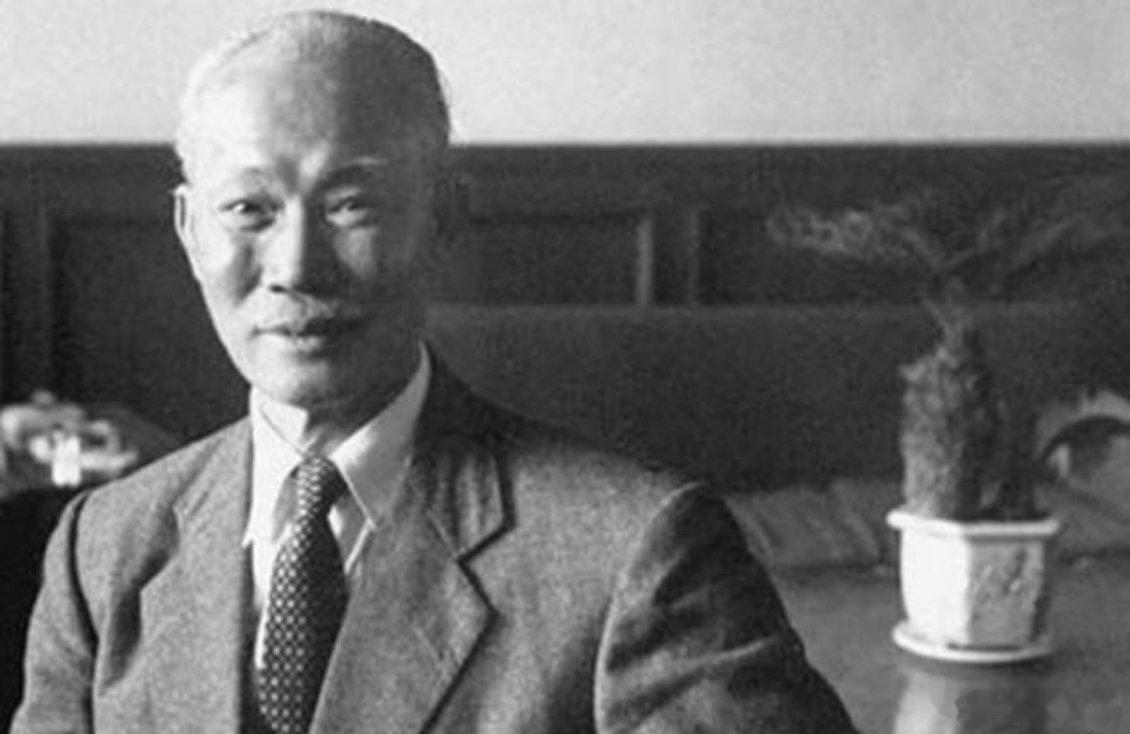

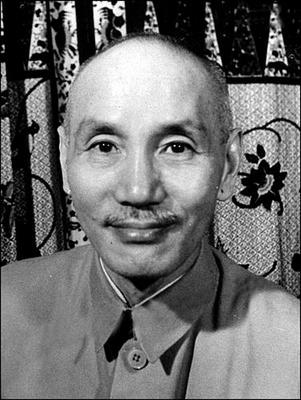

就在这艰难时刻,一个意想不到的人伸出了援手——陈诚。这位当时的台湾实权人物,与吴石有着深厚的渊源。他们早年同在保定军校学习,是上下铺的同学。在北伐战争中,两人更是结下了生死之交。有一次陈诚在战场上发高烧昏倒,是吴石背着他走了三里路,还把最后半块干粮留给了他。

吴石赴台前,似乎预感到危险,曾托人给陈诚带话:“若我不测,妻儿托你。”这句话后来成了他的遗言。

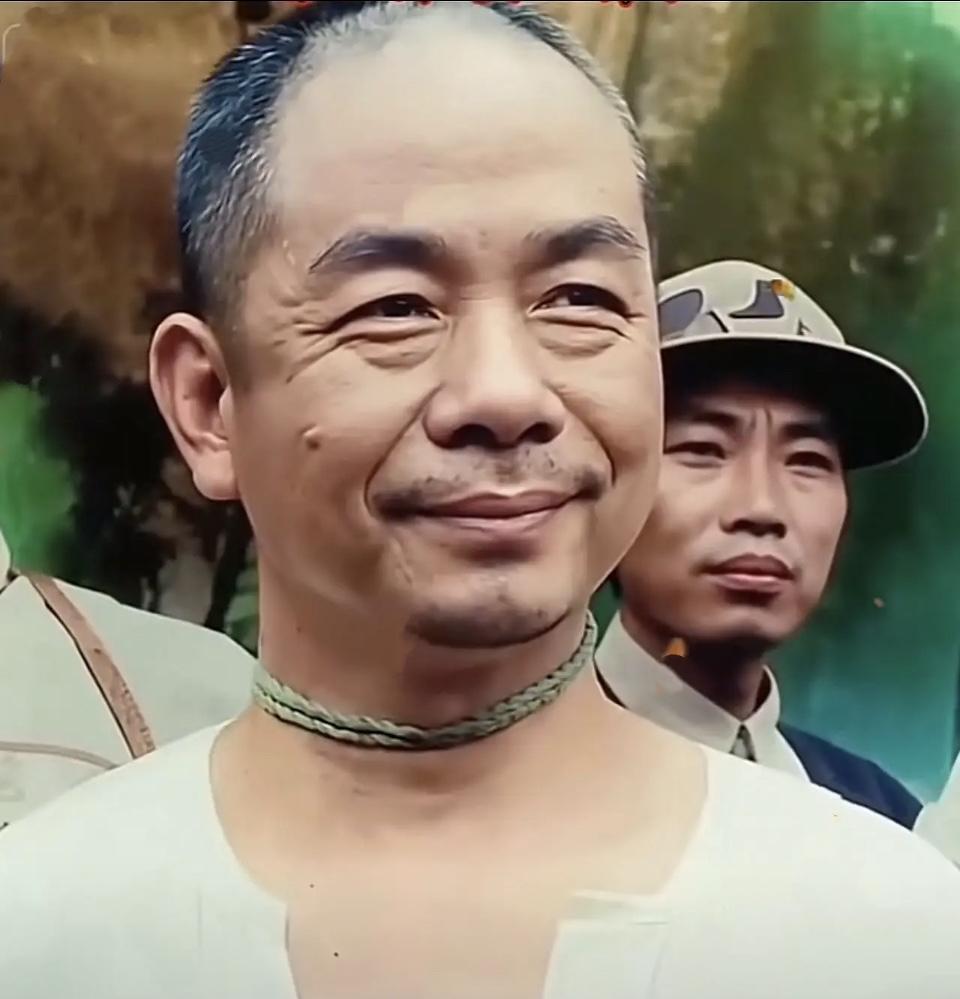

陈诚找到吴健成姐弟时,他们正寄居在同族侄孙吴荫先家中。吴荫先是个卖菜的小贩,冒着风险收留了他们,却无力解决孩子们的上学问题。吴健成那时虽然年幼,却十分渴望读书,经常借着煤油灯翻阅别人丢弃的课本。

面对这种情况,陈诚决定冒险相助。但在当时的环境下,直接帮助“匪谍”的子女风险太大。经过深思熟虑,他想出了一个办法:让吴健成使用化名“陈明德”,以他远房侄子的身份入学。

当时蒋介石对“匪谍”处置严厉,陈诚此举很可能引火烧身。但他仍然坚持这么做,派人悄悄办理了相关手续。校方见到陈诚的亲信前来办理入学,虽然心有疑虑,却也不敢多问。

即便有了化名保护,危险依然无处不在。有一次学校要求填写家庭调查表,吴健成不知如何下笔。最后还是陈诚派人暗中指点,让他在父亲一栏填写“早逝”,由叔父抚养。这样的安排既保护了孩子,也给陈诚留了一定的回旋余地。

靠着“陈明德”这个化名,吴健成终于能够进入学校读书。他深知这个机会来之不易,学习格外刻苦。后来他以优异成绩考取台湾大学时,却因身份问题再起波折。校方有人查到了他的真实身份,想要取消他的入学资格。关键时刻,又是陈诚暗中周旋,请几位教授联名担保,才化解了危机。

在那些年里,陈诚始终与这两个孩子保持着距离,却一直在暗中提供帮助。他时常以“资助远房亲戚”的名义接济他们。有一次吴健成患肺炎无钱医治,陈诚就派人匿名送去医药费,还附上一张字条:“好好读书,才对得起你爹。”

吴家姐弟在陈诚的庇护下渐渐长大。吴学成16岁就进入工厂做工,靠缝纫维持生计;吴健成则努力求学,后来获得赴美留学的机会。临行前,他特意朝着陈诚官邸的方向深深鞠躬,以此表达感激之情。

1973年,吴石在大陆被追认为革命烈士。1994年,吴石夫妇的骨灰合葬于北京香山,墓碑上刻着“丹心在兹”四个字。而陈诚早已在1965年去世,他当年保护吴石子女的事迹,直到后来吴健成撰写回忆录时才为世人所知。

这段往事不仅见证了两个家庭之间的情谊,更折射出特殊年代里人性的光辉。正如吴健成后来所说:“陈伯伯让我明白,即使在最黑暗的时期,也总会有人坚守良知。”

评论列表