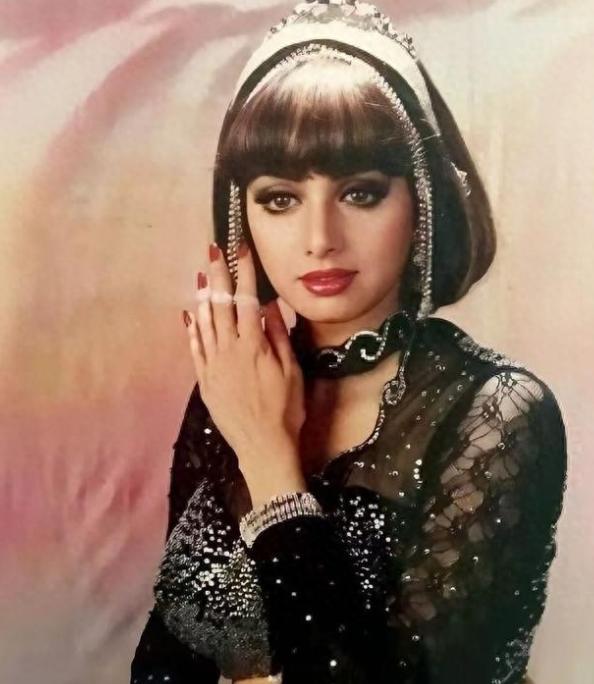

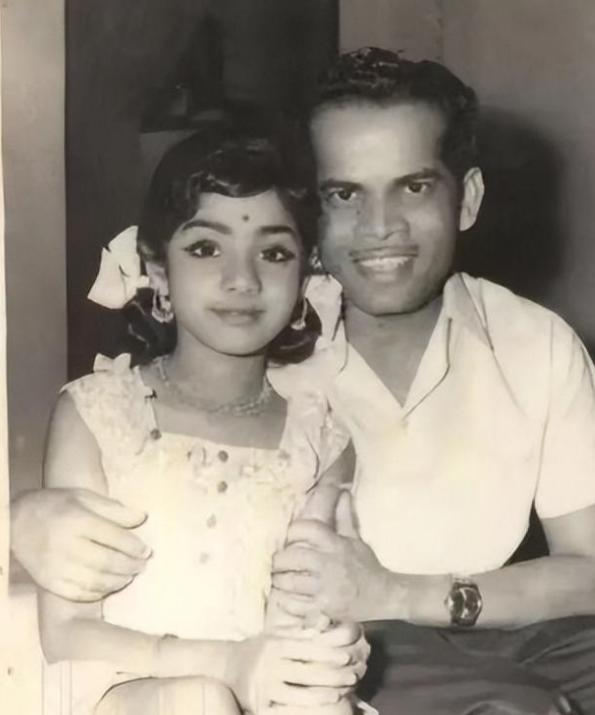

印度天后:希里黛玉,低种姓出身,直接梵化为婆罗门,羡煞印度人 她出生的时候,命运像脚下的尘土一样卑微;离开这个世界时,却享受着国葬,跟圣雄甘地、特蕾莎修女并肩。 在印度,种姓不只是出身,它像一张身份证,写在脸上,贴在名字里,藏在每一个社交动作和生活细节中。 她的第一步不是“登顶”,而是“生存”,在她演艺生涯的初期,没人关心她的出身,只看她跳得够不够好、笑容能不能打动人,她明白,这个社会不会为低种姓女性留位置,她得自己造一个舞台,然后站上去。 她从印度最底层的首陀罗,一路爬上了象征荣耀与权力的婆罗门高位,不靠“改制”,靠“改命”,在一个连吃饭都得看姓氏的社会,她硬是用表演、语言、婚姻、信仰,把命运演成了奇迹。 希里黛玉没读过多少书,4岁就被送上片场,7岁辍学,童年不是在课堂,而是在片场和片酬中度过。 她自己学会了五种语言,不靠学历靠实力,把南印度四大语系电影市场混了个遍,这在印度电影圈里是罕见的“通吃型”女演员,更别说还是个“低种姓”的女孩。 1983年,她转战宝莱坞,出演《希马特瓦拉》,一炮而红,那年她20岁,刚刚学会说标准印地语,还带着一口南印口音,但观众就是喜欢她那张“不标准”的南方脸。 到1989年,她已经是印度片酬最高的女星,甚至超过了当时不少主流男演员,她不是靠谁赏饭吃,而是靠一部部电影打下来的江山。 到了90年代,希里黛玉已经成了“票房保证”,哪怕剧本烂、导演弱,只要有她出镜,观众就愿意买票。 希里黛玉的崛起不仅仅是艺术成就,更是一次政治化的社会跃升,她不是“被允许”成功的,是“逼出来”的。 在这个连厕所都分种姓的国家,她用300多部电影,把自己从“不可接触者”演到了“国宝级人物”。 她开始学习梵语、抛弃家乡口音、吃素、信教、参与婆罗门的宗教仪式,甚至在公开场合自称“信徒而非演员”,她不光在银幕上扮演高贵女子,还在现实中模仿起婆罗门的生活方式。 希里黛玉的“种姓跃升”并不只靠自己奋斗,还靠了一桩精准的婚姻,她嫁给了制片人博尼·卡普尔,一个高种姓出身的刹帝利贵族。 这桩婚姻让她彻底脱下了“平民女星”的外壳,穿上了“文化贵族”的袍子。她不再需要证明自己是谁,因为她已经成了“应该出现在那里的那种人”。 但这场婚姻也不是童话,2018年,她在迪拜的酒店浴缸中意外溺亡,尸检报告显示肺部积水及酒精反应,当时,丈夫博尼·卡普尔是她唯一的同行者,也是保险的第一受益人。 这场死亡引发了全印媒体的狂欢和民众的愤怒,有人质疑是谋杀,有人怀疑是家庭矛盾。尽管警方最终认定是“意外死亡”,但至今仍有不少人不相信。 她的死,不只是一位明星的陨落,更是一次对印度司法、公正和女性地位的全民拷问。 希里黛玉的晚年复出作品都聚焦女性生存困境,尤其是印度社会中“沉默的母亲”和“被忽视的女性”,她不再是那个只跳舞唱歌的银幕女神,而是成了女性意识觉醒的代言人。 希里黛玉的国葬规格极高,几乎等同于国家英雄,印度政府授予她国宝级荣誉,街头万人送别,社交媒体上一夜之间刷屏,这种规格,之前只有两个人享受过:一个是圣雄甘地,一个是特蕾莎修女。 她不再只是娱乐圈的符号,而是成了“改变命运”的象征,对无数出生低种姓、没有背景的印度人来说,她的成功就像一个“可以复制”的样本,哪怕现实残酷,但她给了人希望。 希里黛玉的成功,表面上看是一位女演员的封神,实际上却在印度社会深处,撕开了一道不小的裂缝。 她不是政治家,没有颁布法令;也不是改革者,没有推翻制度,但她用自己的经历,挑战了整个社会对“出身”的刻板认知。 她像一枚石子,投进了种姓制度这潭死水,虽然水面很快恢复平静,但涟漪,已经开始扩散。 对很多底层出身的年轻人来说,希里黛玉是一种活生生的“可能性”,她的存在本身,就在说一句话:你不必生来高贵,但你可以活成传奇。 在一个连婚姻都要看“种姓配对”的国家,她用一桩跨种姓婚姻,打破了“高低不通婚”的老规矩; 在一个连语言都划分阶层的社会,她用五种语言横扫南北市场,证明了“方言口音”不是障碍,而是特色。 她的成功也逼迫娱乐圈和媒体重新审视“出身偏见”,过去宝莱坞顶流女星一水是婆罗门、刹帝利出身,希里黛玉打破了这种“血统论”,让更多导演开始关注“实力”,而不是“背景”。 她让银幕上的女性角色不再只是“花瓶”,而是有思想、有反抗、有命运的真实个体,更重要的是,她唤醒了印度女性对身份的觉察。 她晚年的作品,频频涉及女性压抑、家庭暴力、社会歧视等议题,让无数女性观众在银幕上第一次看见了“自己”,她用艺术讲出沉默的声音,也让“女性意识”从城市精英走向普通大众。 她没法改变整个印度,但她让印度,不得不开始思考“改变”,这就是她留下的真正遗产。