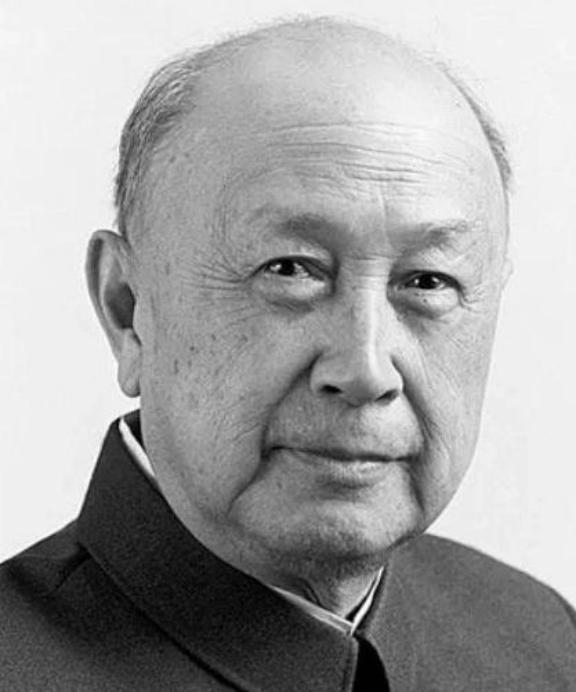

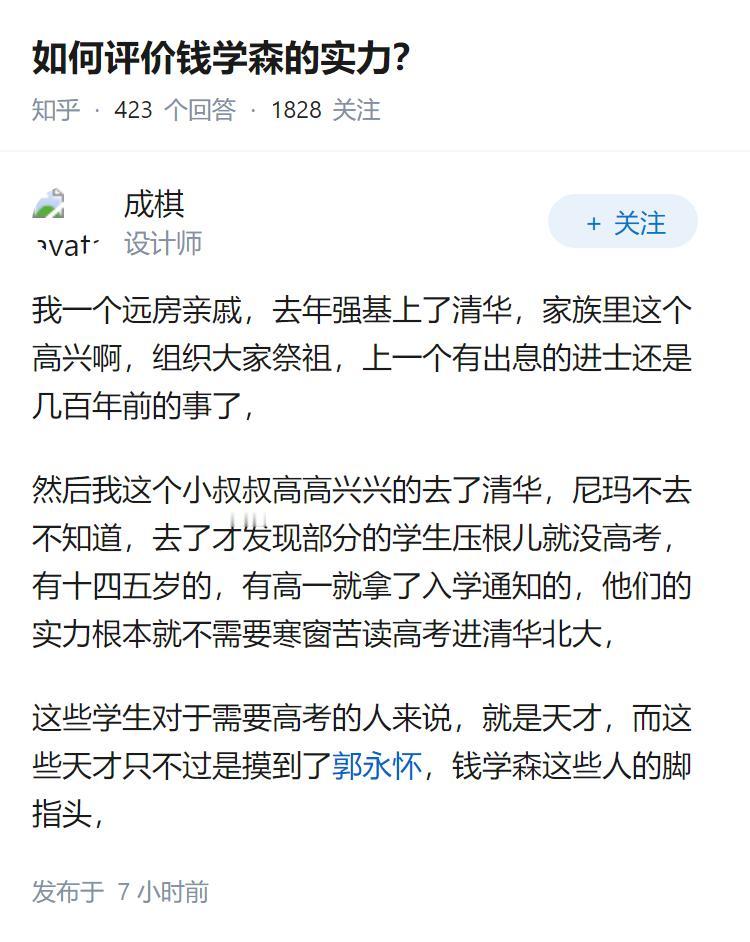

晚年的钱学森整日躺在床上,很少说话,家人都以为他得了老年痴呆,于是找来医生检查,医生询问:“钱老,100 减 7 等于几?” 谁料,钱老听后怒声呵斥道:“你知道你问的是谁?我是大科学家钱学森!”没想到,这句话却引得众人哄堂大笑。 一个普通老头儿躺在床上,话都不多说,家人心里直打鼓,以为是年纪大了脑子出毛病。医生来一问“100减7等于几”,谁知老头儿火了,吼出一句“我是大科学家钱学森”,屋里人全乐了。这事儿听着像段子,可它真发生在我们国家科技巨匠身上,藏着多少心酸和骄傲? 钱学森同志晚年那几年,身体真是不行了,大多时候就那么躺在病床上度日。房间里头简单得很,墙边搁着个书架,上面堆满了他一辈子摸爬滚打的那些专业书刊,这些是科研单位专门给他弄的,好让他随时能瞧瞧那些老伙计。光线调得匀称,窗帘拉一半,免得晃眼。他就这样躺着,眼睛有时瞟向书架,停半天不动弹。 身边人慢慢觉得不对劲,这位过去在会上讲起导弹航向头头是道的老领导,现在话少得可怜,白天里基本就安静着。新来的护士私下跟同事嘀咕,说钱老精神头好像跟不上了。这种话传着传着,大家都开始担心起来。说到底,那时候医疗条件还没现在这么细致,对老人家身体变化的了解也有限,看到年纪一大把的人不爱搭理事儿,就容易往坏处想。 实际情况呢,1994年钱学森同志被查出膀胱癌,当时他已经83岁了。手术做了,及时是及时,可人一下子就虚了。术后没多久,腰椎又出问题,骨头脆得不行,稍微动弹就疼。工作人员说,他后几年基本没下过床,翻书都得让人帮着,体力早就不行了。那个年代,社会上对这些老科学家的状况认识不多,看到他们安静寡言,就总觉得是不是脑子糊涂了。其实不止钱学森同志,当时好多离休老专家都这样,专心琢磨事儿时,对外头的声音反应慢点,就被误会了。 这种关切也正常,谁不心疼呢?钱学森同志为国家搞出第一枚导弹,那贡献搁谁身上都得让人念叨一辈子。家人和医护商量着,得找专业医生瞧瞧,免得真有啥隐患。结果,就安排了那次检查,在301医院。医生赵聚春同志负责,手里拿着张表格,轻声说要配合个简单评估。 检查那天,阳光从窗户洒进来,屋里亮堂堂的。钱学森同志坐在轮椅上,膝头盖着毯子,头发梳得齐齐的。赵医生先问基本指标,量了血压啥的,然后坐直了问:“钱老,100减7是多少?”钱学森同志没犹豫,直接说“93”。赵医生点点头,又问:“93再减7呢?”老人家还是快得很,“86”。 赵医生正要接着问下一个,钱学森同志忽然声音大了点,带着不快说:“你知道对面坐着的是谁吗?我是钱学森啊!”屋里一下子静了,窗外鸟叫声都听得清。几秒钟后,有人先笑出声来,护士也跟着,笑声就这么传开了。赵医生也乐了,说钱老脑子清醒着呢,大家多心了。这笑不是取笑,是松了口气,原来这位老英雄神志清楚得很。 检查报告写得明白,认知功能正常,先前那些担心纯属多余。钱学森同志那股子倔劲儿,也让人想起他一辈子为国奉献的模样。从导弹到系统工程,他脑子里装的都是国家大事。身体垮了,可对科学的劲头没减。卧床那十五年,从1994到2009,他让助手念最新期刊,听到关键地方就插话,给出主意,让人记下来上报。那些建议,从电动车发展到沙漠治理,每条都想得细致入微。 1999年,国家给“两弹一星”功勋奖,他没法去领,家人把照片拿床边,他盯着看了半天,眼里亮堂堂的。护理人员说,那是他少有的开心模样。科学界这种事儿多着呢,像周培源同志晚年钻相对论,一个人坐书房发呆,家人还以为不舒服,后来才知道他在推公式。那些老科学家不是糊涂,只是心都扑在事业上,对闲事儿不那么上心。 钱学森同志的经历,说白了就是我们国家科技自立自强的缩影。他从美国回来,顶着压力建起导弹基地,那精神搁现在也鼓舞人。晚年这点小插曲,反倒让人更敬重他。社会进步了,现在对老人健康的关注细多了,不会轻易误会。可回想起来,那时候的医疗和认知水平,也在一步步赶上。钱学森同志走了十五年,可他的故事还在提醒我们,科学精神不是年纪的事儿,是骨子里的东西。