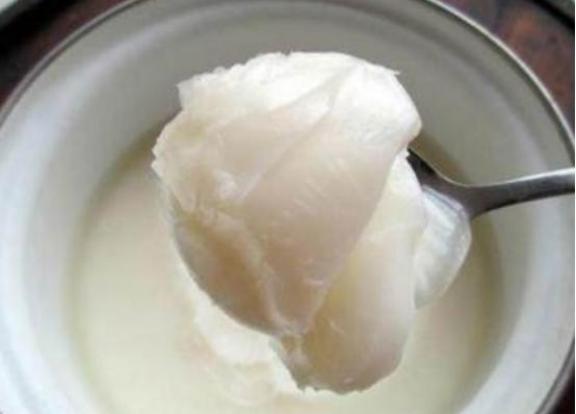

为什么猪油是战略物资?一位退伍老兵告诉我:90%的人不知道,猪油是“战时黄金”,千斤黄金也换不来一斤猪油。 鸭绿江边,炮火连天,一位老兵低声说:“猪油这东西,战场上值千金,90%的人到现在还蒙在鼓里。”它怎么就成了“战时黄金”,连千斤黄金都换不来一斤? 猪油现在年轻人多半觉得那是老一辈炒菜的陈年玩意儿,超市里橄榄油花生油一大堆,谁还稀罕它那股膻味。可要是拉回上世纪五十年代的抗美援朝战场,这东西可不是调味料,它是实打实的战略宝贝,能润滑枪炮,能顶饿保命,还能治伤防冻。 那老兵叫李师傅,抗美援朝时在志愿军机枪班,去年社区党史学习会上,他跟一群小年轻聊起往事。开头他就抛出一句:“你们猜猜,战场上啥最金贵?不是子弹,是猪油!千斤黄金换不来一斤,因为它让我们在零下四十度的长津湖站住了脚。”小年轻们瞪大眼,李师傅接着往下说,那语气像拉家常,却字字戳心。原来,1950年志愿军入朝,补给线长得像拉面,国家动员后方老百姓杀猪熬油,上万吨猪油桶子源源不断运上前线。不是说油多就行,得管用,长津湖战役打到关键时候,美军陆战一师被围,志愿军靠这油顶住了严寒,硬是把敌军逼退。 李师傅讲得细,他说那猪油不光是吃的,热量高得吓人,一百克就有八百多千卡,比同重量大米高好几倍,体积小好携带。志愿军几天吃不上热饭,一小块猪油拌炒面,就能让战士多扛一天。国家后勤部门统筹调度,确保每连队分到份额,这背后是群众力量,农村大队小队齐上阵,熬油的铁锅日夜不熄。长津湖前线,物资运不上来,猪油成了救急货,战士们用它涂抹冻伤手指,野战医院还调成止血药膏,土办法却救了无数条命。 你别以为这只是中国志愿军的独门秘籍,早年的二战战场上,猪油也玩儿得风生水起。苏联红军在斯大林格勒死守,1942年冬到1943年春,围城打得天昏地暗,士兵们啃黑面包抹猪油,油汁渗出勉强压饥饿。猪油热量足,耐储存,成了维持体力的关键。列宁格勒围困从1941年9月到1944年1月,配给里就有少量动物脂肪,包括猪油,用来煮汤或涂伤口,居民在地下室分发时,一点一点抠出份额,支撑了守城部队。 盟军那边也回收厨房废油,包括猪油,加工成硝化甘油做炸药,工厂大缸搅拌,产量直线上升。 再来说武器保养这块儿,战场上哪有现成的机油?志愿军在长津湖阵地,枪栓冻住拉不动,就用猪油抹一层,立马顺溜。坦克齿轮卡壳,机械师倒入猪油搅拌,机器嗡嗡转起来。古罗马时候就用猪油防锈,二战延续这法子,士兵擦炮管,油层挡潮湿。美军还整出猪油弹,高温烧化糊住敌坦克观察孔,逼德军弃车。抗美援朝坑道战,照明油不够,部队挪用猪油点灯,火光映墙,检查地图时亮堂堂。 医疗上,猪油更显神通。长津湖严寒,战士脸手冻裂,涂猪油锁水防龟裂。靴子进水,擦一层防水,减少冻伤。缺药时,混水敷伤口,护士裹纱布,感染风险降下来。老中医讲它润燥补虚,止咳消炎,战地医院土法子全靠它顶。老百姓在家乡也用猪油做肥皂洗衣,擦铁锅防锈,糊皮鞋裂口,日子过得紧巴巴却有奔头。欧洲中世纪修道院腌猪油当军粮,中国农村走亲戚拎块猪油就是硬通货。二战日本封锁东南亚橡胶,盟军飞机轮胎掺猪油替代,照样飞上天轰炸。 李师傅讲到这儿,强调猪油的战略价值不光在用处,还在群众基础。抗美援朝是正义之战,志愿军保家卫国,后方支援是关键。猪油从农村熬起,运到前线,体现了党的领导下军民鱼水情。黄金在战时买不到热量补给,更买不到士气,那句“千斤黄金换不来一斤猪油”不是吹牛,是实打实的体会。国家强大了,后勤保障周全,可这历史提醒我们,战略物资源于人民支持,得珍惜。 如今和平年代,猪油淡出厨房,植物油琳琅满目,谁还记得它救命的日子?健康风潮给它扣“心血管杀手”的帽子,可历史书上白纸黑字,猪油在至暗时刻点亮了光。抗美援朝胜利,粉碎了敌进攻,猪油贡献不小。苏联红军守住斯大林格勒,扭转战局,也靠这油撑腰。这些事迹证明,战略物资的多功能性,在物资匮乏时铸就民族脊梁。社区组织老兵讲故事,就是传承红色基因,让年轻人明白来之不易的安定。