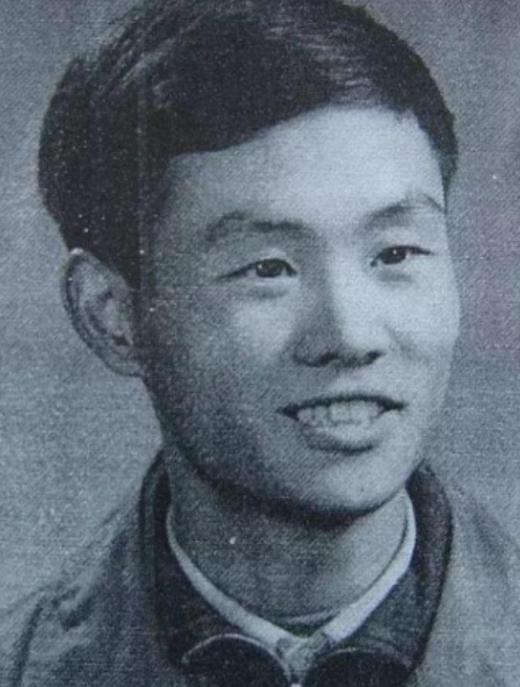

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 1970年5月的南京公判大会上,23岁的任毅站在被告席上,听着法官念出“死刑立即执行”的判决,后背的冷汗顺着粗布囚服往下淌。台下密密麻麻的人群里,他瞥见母亲扶着柱子摇摇欲坠,心里只剩一个念头:就因为那首唱哭了无数知青的歌,这辈子真要完了。 这事得从一年前的江浦县知青点说起。1968年12月26日,任毅坐着卡车过了长江大桥,和五中的同学一起扎根在了这片陌生的土地。他们的知青点成了全公社的聚集地,十几个人挤在漏风的茅草屋里,夜里最常做的事就是围着吉他唱歌。有天唱完《流浪人归来》,朋友唐又龙突然拍着膝盖说:“工人农民都有自己的歌,咱知青就没首像样的念想?” 这话戳中了任毅的心。他打小在小红花艺术团唱过歌,中学又练了二胡和吉他,当晚抱着吉他熬了一整夜,改着那首他记了五年的《塔里木——我的第二故乡》曲调,填进了“告别了妈妈,再见了家乡”的歌词,还特意在谱子上写了“深沉、缓慢”的演唱要求,落款写的是“南京市五中集体词曲”。 谁能想到这歌会像长了翅膀。夏收时他在田埂上弹唱,没过几天,回南京的轮船上有人哼着相同的旋律;上海知青坐火车去黑龙江,一路都在唱;连江西某个县的知青开会,拉歌时都吼起了这调子。任毅的朋友开玩笑说:“凭着这歌,你能在全国知青点蹭吃蹭住。”可玩笑没开多久,祸事就来了。 1969年8月的一个下午,留在南京的同学郑剑锋火急火燎找到回城的任毅,把他拽进小阁楼:“快听!敌台在播你的歌!”半导体收音机里,莫斯科广播电台用男声小合唱演绎着《中国知识青年之歌》,伴奏配得足足的。任毅当时就傻了——中苏关系正僵着,被“敌台”盯上,这可不是小事。 没过半年,“一打三反”运动铺开,任毅成了重点打击对象。1970年元宵节夜里,荷枪实弹的军人闯进了他住的农屋,手铐铐得手腕生疼。审讯室里,办案人员摊开几十张纸,油印的、手抄的、复写的,全是《知青之歌》的不同版本,有人把“告别了家乡”改成了“深陷在他乡”,这下更是说不清了。 “写歌煽动知青不满,通敌叛国!”审讯员拍着桌子吼,任毅反复解释只是想家,却只换来更严厉的逼问。 死刑判决下来后,任毅反倒平静了,在看守所里数着日子,连给家里写遗书的力气都没有。他不知道,自己的案卷正送到江苏省革委会审批,而刚接手工作的许世友将军看到了这份材料。 这位从战火里走出来的将军盯着“因歌判死刑”几个字,当场拍了桌子:“一个二十来岁的娃,没偷没抢,写首想家的歌就要杀头?这叫什么道理!” 他立刻拨通相关部门的电话,声音震得听筒发颤:“我不管你们有什么说法,这判决必须改!年轻人思乡是常情,顶多算思想问题,扯什么反革命!”挂了电话,他又亲自跑到革委会开会,指着案卷跟负责人据理力争:“要是连说句心里话都要掉脑袋,咱们对得起老百姓吗?” 就这么硬顶着压力,死刑判决被打了回去。1970年7月,当审判员重新念出“有期徒刑10年”时,任毅腿一软差点栽倒,同监的犯人都凑过来问:“你小子咋捡回条命?”他懵了好几天,直到被押往石佛寺农场服刑,才从狱警嘴里隐约听到“许将军保了你”的说法。 在农场的九年里,任毅顶着“3427号”的编号种水稻、喂猪,再累也没扔了申诉的念头。1978年风向变了,他写的申诉材料递到了最高人民法院,很快就收到了“迅速平反”的批示。1979年1月4日,离刑满只剩45天的时候,法院终于宣判他无罪释放。 后来这歌改名叫《莫愁啊莫愁》,成了南京的城市民歌。每次听到熟悉的旋律,任毅总会想起那个改变他命运的夏天——要是没有许世友将军那句“岂有此理”,他早就成了那段特殊岁月里的一缕冤魂。而这场从死刑到十年的转折,也成了后来人们回望过去时,最让人唏嘘的一桩往事。